Женщина - [9]

В подростковом возрасте я отдалилась от нее. Теперь между нами шла постоянная борьба.

В том мире, в котором она выросла, сама идея сексуальной свободы девушек даже не обсуждалась: это было равносильно нравственному падению. Говорить о сексе значило либо нести похабщину «не для юных ушей», либо судить о чьем-то моральном облике, подобающем или неподобающем поведении. Мне мама ничего об этой стороне жизни не рассказывала, а спросить я не смела: в то время любопытство считалось началом порока. Помню волнение, когда пришлось признаться ей, что у меня начались месячные, впервые произнести при ней это слово, и ее смущение, когда она дала мне прокладку, даже не объяснив, как ею пользоваться.

Ей не нравилось, что я расту. Когда она видела меня без одежды, казалось, мое тело вызывает у нее отвращение. Мои грудь и бедра, очевидно, означали угрозу, что я начну бегать за мальчиками и заброшу учебу. Ей хотелось, чтобы я оставалась ребенком. Она говорила, что мне тринадцать, вплоть до самого четырнадцатилетия, заставляла носить юбки в складочку, носочки и ботинки на плоском ходу. До моих восемнадцати почти все наши споры вращались вокруг двух тем: она не пускала меня гулять и была недовольна моим внешним видом. (Например, она хотела, чтобы я носила корсет: «Так одежда будет лучше сидеть».) Если ей не нравилось мое платье или прическа, она впадала в неоправданную ярость («Ты же не собираешься ТАК идти на улицу»), и я думала, что это нормально. Мы видели друг друга насквозь: она понимала, что я хочу нравиться мальчикам, а я знала, как она боится, что я «попаду в беду» – то есть начну спать со всеми подряд и забеременею.

Порой мне казалось, что если она умрет, мне будет всё равно.

По мере того как я пишу, мне вспоминается то «хорошая» мать, то «плохая». Чтобы не уходить в эти крайности родом из раннего детства, я стараюсь рассказывать о ее жизни так, словно это чья-то чужая мама и какая-то другая дочь, не я. Я пытаюсь писать как можно нейтральнее, но некоторые выражения (например, «А вдруг ты попадешь в беду!») не могут оставить меня равнодушной, в отличие от других, абстрактных («отрицание тела и сексуальности»). От этих слов мне и сейчас становится так же не по себе, как и в шестнадцать лет. И на мгновение вместо самой значимой женщины в моей жизни мне мерещится африканская мать, которая держит руки своей маленькой дочки у нее за спиной, пока знахарка отрезает ей клитор.

Я больше не хотела быть на нее похожей. Теперь меня привлекал образ женщины среднего класса из дамского журнала: стройная, воспитанная, хорошо готовит и обращается к дочери «моя дорогая». Такими были матери моих одноклассниц. Поведение моей собственной мамы казалось мне вызывающим. Когда она откупоривала бутылку, зажав ее между коленей, я отводила глаза. Мне было стыдно за ее грубую речь и манеры, а самое ужасное – я чувствовала, насколько мы похожи. Я вращалась совсем в других кругах и винила ее за то, что она такая, какой я сама больше быть не хотела. Я обнаружила, что между желанием быть образованной и собственно образованностью лежит пропасть. Моя мать смотрела в энциклопедии, кто такой Ван Гог, о великих писателях только слышала. Мой учебный процесс был для нее загадкой. Я слишком восхищалась ею когда-то и теперь не могла ей простить (больше, чем отцу), что она бросила меня одну, оказалась неспособна войти вместе со мной в мир школы и подруг с домашними библиотеками, а могла предложить мне лишь тревоги и подозрения: «С кем ты была? А уроки сделала?»

Теперь мы общались исключительно в сварливом тоне. Ее попытки восстановить прежнюю близость («Маме ты можешь рассказать всё») упирались в мое молчание: я понимала, что близость эта утрачена навсегда. Если я проявляла интерес к вещам, не связанным с учебой, – путешествия, спорт, вечеринки – или заводила разговор о политике (шла алжирская война), она сначала слушала с удовольствием, польщенная моим доверием, а потом вдруг жестко меня обрывала: «Хватит голову забивать всякой ерундой, учеба прежде всего».

Я стала презирать социальные условности, религиозные обряды, деньги. Я переписывала стихи Рембо и Превера, наклеивала фото Джеймса Дина на обложки тетрадей, слушала «Плохую репутацию» Брассенса, скучала. Мой подростковый бунт был романтическим, как если бы я росла в буржуазной семье. Я отождествляла себя с непонятыми художниками. Тогда как для моей матери бунт имел одну цель – вырваться из бедности – и один способ реализации – найти работу, зарабатывать деньги и пробиться в люди. Отсюда и горькие упреки, которых я не понимала, как и она – моего поведения: «Вот отдали бы тебя на завод в двенадцать лет, ты бы иначе запела. Счастья своего не понимаешь». Порой она со злостью говорила: «Гляньте-ка, ходит в частную школу, а сама-то ничем не лучше других».

Иногда она видела в собственной дочери классового врага.

Я мечтала об одном: уехать из дома. Она согласилась отпустить меня в руанский лицей, потом в Лондон. Она была готова на любые жертвы, лишь бы я жила лучше, чем она. И самой большой из этих жертв стала разлука со мной. Вырвавшись из-под ее надзора, я с головой погрузилась во всё, что она запрещала. Я обжиралась едой, а потом не ела неделями, до помутнения в глазах. Пока не поняла, что свободна. Я забыла о наших ссорах. В институтские годы мамин образ стал для меня чистым и светлым, без криков, без жесткости. Я была уверена в ее любви и осознавала вопиющую несправедливость: она с утра до вечера продавала молоко и картошку, чтобы я могла сидеть в аудитории и слушать про Платона.

В 1963 году двадцатитрехлетняя Анни Эрно обнаруживает, что беременна. Во Франции того времени аборты были запрещены. «Событие», написанное сорок лет спустя, рассказывает о нескольких месяцах, в течение которых она скрывала беременность от родителей, искала помощи у знакомых и врачей и тщетно пыталась сделать аборт вязальной спицей. История, рассказанная в жестокой простоте фактов, показывает нам общество табу и классовых предрассудков, где пережитое героиней становится инициацией. Опираясь на записи в дневнике и память, скрупулезно выстраивая двойную перспективу, Эрно подбирает новое значение для прожитого опыта.

Романы Эрно написаны в жанре исповедальной прозы, лишены четкой фабулы и — как бы это сказать… — слегка истеричны, что ли. История под названием «Обыкновенная страсть» — это предклимактерические воспоминания одинокой француженки о ее любовнике, эмигранте из Восточной Европы: серьезная, тяжелая, жизненная книга для читательниц «женских романов».

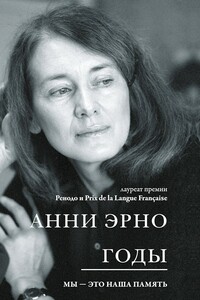

Образы составляют нашу жизнь. Реальные, воображаемые, мимолетные, те, что навсегда запечатлеваются в памяти. И пока живы образы, жива история, живы люди, жив каждый отдельный человек. Роман «Годы» — словно фотоальбом, галерея воспоминаний, ворох образов, слов, вопросов, мыслей. Анни Эрно сумела воплотить не только память личности, но и коллективную память целой эпохи в своей беспрецедентной по форме и стилю прозе. И страницы, пропитанные нежным чувством ностальгии, смогут всколыхнуть эти образы в вашем сознании, увековечив воспоминания навсегда.

Излюбленный прием Эрно — ретроспектива, к которой она прибегает и во втором романе, «Стыд», где рассказчица «воскрешает мир своего детства», повествуя о вещах самых сокровенных, дабы наконец-то преодолеть и навсегда изжить вечно преследующий ее стыд за принадлежность к «вульгарному» классу — мелкопоместным буржуа.

Книги данной серии, задуманной и осуществляемой Клер Дебрю, публикуются со штемпелем «Погашено»; таким на почте помечают принятое к отправлению.Когда сказано всё, до последнего слова и можно, как говорят, перевернуть последнюю страницу, остаётся одно — написать другому письмо.Последнее, однако, связано с известным риском, как рискован всякий переход к действию. Известно же, что Кафка своё Письмо к отцу предпочёл отложить в дальний ящик стола.Написание того единственного письма, письма последнего, сродни решению поставить на всём точку.Серия Погашено предъявляет авторам одно единственное требование: «Пишите так, как если бы вы писали в последний раз».

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

Маленький датский Нюкёпинг, знаменитый разве что своей сахарной свеклой и обилием грачей — городок, где когда-то «заблудилась» Вторая мировая война, последствия которой датско-немецкая семья испытывает на себе вплоть до 1970-х… Вероятно, у многих из нас — и читателей, и писателей — не раз возникало желание высказать всё, что накопилось в душе по отношению к малой родине, городу своего детства. И автор этой книги высказался — так, что равнодушных в его родном Нюкёпинге не осталось, волна возмущения прокатилась по городу.Кнуд Ромер (р.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.