Предчувствие - [65]

И вот внезапно: время как роды, время как омоложение. Будущее не как то, что я прогнозирую, а как то, что врывается без спроса. Нет никаких предзнаменований его прихода. Будущее не намерено спрашивать у меня разрешения. Бывшее и теперешнее – гипотезы, которые вот-вот потерпят крах. Вслушайтесь: с минуты на минуту они затрещат по швам. Они начнут пятиться. И только тогда философия и литература перестанут быть лишь припоминанием.

Мысль как память: тут что-то не так. Тут все не так. Если и возможно определить мышление, то скорее оно окажется выпадением из времени. Итак, чтобы понять время, нужно выпасть из него в мышление? Нет, не получится дать ясный ответ. Потому что мыслить время как недостижимое – это мыслить его как будущее. Мыслить в будущем времени – вот на что нужно решиться. У него самого наверняка ничего не выйдет из этой затеи, но ясно, что с историей не удастся покончить, продолжив писать в прошедшем или настоящем времени. А с ней необходимо покончить, избавившись и от аналогий, ведь будущее нельзя ни с чем сравнить. К тому же каждая аналогия – это воспоминание. Нужно отыскать письмо, не связанное с опытом. Сделать хотя бы шаг в эту сторону. Или наоборот: летопись удастся сохранить, только записав ее в будущем времени. Только так она получит шанс остаться живой. Не обязательно сбегать от прошлого, чтобы столкнуться с будущим. Еще раз: не стереть прошлое, а перестать превращать будущее в его подвид, не представлять его ни ностальгией, ни травмой, ни чем-либо в этом роде. Прошлое – это то, что выветрено нами из предстоящего.

Да, будущее окажется для него тем взломом основ, которым для других иногда способны становиться вера, война, самоубийство, безумие, предательство, наркотики, преступление, любовь. Или все это лишь ипостаси незавершаемого, непрекращающегося будущего?

Пока не будет разорвана связка между письмом и прошлым, мы лишь продолжим нагромождать свалку на свалку. Письмо как след, как опоздание, как исток, как история, как синоним прошлого – с этим столь долго лелеемым[37] восприятием литературы теперь предстоит порвать. Все наоборот: письмо – лишь эффект будущего, еще невидимого (неслышимого) письма. Как раз потому, что прошлое бесконечно важно для человека, нужно отказаться от его притягательности, от всего, что притягивает, от всего сулящего надежность. Прошлое – исток всех привязанностей. Да, он начнет задавать вопросы тому, с кем едва ли найдется общий язык, обращаться к тем, кто никогда не ответит. Еще и потому, что вымолчанный отклик всегда будет превосходить своим масштабом все известное. И удача, и невезение черпают свои истоки в будущем. Насколько же поразительна эта способность представать громадой куда более неприступной, чем история. Тем, без чего история в принципе не способна состояться. Тем, благодаря чему возможен ее горизонт. Новая (а)историчность. Или вспышка безвременья внутри этих мыслей? События, которые станут прошедшими, но только тогда, когда мы назовем их прошлым. Когда-нибудь они скопятся в бывшее, будут прошлым, которое начнет вспоминаться. Да, история населена будущим. И поэтому она всегда будет интерпретироваться тысячами разных способов, она намного больше, бесконечно больше, чем действительно свершившееся. Впрочем, не нужно представлять грядущее лишь как причину. Но если мы не продумаем будущее, разве можно надеяться понять, что такое время и вневременность?

Постойте, что за школьный манифест?! Отказаться от цели – неужели подобное ребячество еще можно представить чем-то новым? Несусветная наглость и невежество! Эта завороженность будущим – лишь еще один подвид подростковой болтовни. Так ли уж далека она от клятв о дивном новом мире, от белиберды о загробной жизни, спасении, пришествии, воскресении? Разве продолжением этих рассуждений не станет еще одна грошовая утопия?

Чтобы соскользнуть туда, все это должно превратиться в проект. А здесь пока лишь предчувствие неясности. Разом несомненное и негарантированное, бесспорное и ненадежное. Да, будущее заставит нас обгонять себя, но это опережение нужно отличать от поспешности, от расчета, от выстраивания планов. Это опережение, дар которого – сама способность наставать. Для этого и придется раз за разом забегать вперед. Или, возможно, помыслить грядущее будет означать разрушить мысль, услышать, как она рассыплется. Но только грядущее и позволит ей собраться назад – в виде предощущения. Отчего-то грядущее благосклонно к предощущению. Не станем называть его предвидением[38]. Не станем называть его и надеждой. Это тоже будет одомашниванием неизвестного. Нет никаких оснований надеяться на будущее, нельзя быть готовым к приносимой им жестокости. Как раз отсутствие причин для зароков заставит его повернуть к безысходному шквалу, к завораживающему сиянию абсолютной случайности – ничего не сулящей, продолжающей скрываться, не совпадающей ни с заветными чаяниями, ни с самыми болезненными тревогами. Изумляющая, неспособная повториться произвольность. Нет, никакой ностальгии, никакого ужаса – ни энтузиазма, ни беспокойства перед неизвестностью. Только стояние в проеме, на самом сквозняке. Или, по крайней мере, скажем, что перед нами надежда, готовая атаковать, штурмовать, пытать всякого, кто доверится ей. Надежда, несущаяся навстречу и проглатывающая тебя. В один миг, который вот-вот наступит. Деспотичная надежда, кипящая от избытка сил.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…

Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.

«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.

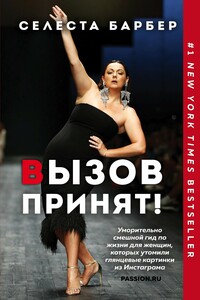

Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.