Циркач - [7]

Я находился в бараке один, у меня в руках был тонкий, гибкий ивовый прут; я где-то срезал его и теперь бездумно помахивал им, время от времени попадая по деревянной стене и подвернувшимся под руку предметам.

Тем днем в лагере — в этом я теперь почти уверен — остались лишь один мальчик и один вожатый. Во всем лагере не было ни одного красивого или хотя бы казавшегося милым или шаловливым мальчика, кроме того, который как раз в этот день не ушел с другими, но, как и один из вожатых, остался в лагере. Этот мальчик — с примечательным именем Винанд — обычно не принимал участия в активных играх или длительных прогулках, так как был чем-то болен — астмой, диабетом, или у него были слабые легкие, или попискивающий сердечный клапан, точно не помню; может, он уже давно умер, но мне до сих пор кажется, непонятно почему, что на самом деле с ним все было в порядке.

Этот Винанд был неслыханно красив, во всяком случае, по стандартам обожания, которым я следовал в том возрасте, в десять или одиннадцать лет, и поэтому я так и не решился с ним заговорить. Он решительно отличался от остальных мальчиков, то есть, как и я, не вписывался в коллектив, хоть и по иной причине: кажется, у него, — по крайней мере, по сравнению с другими босяками, включая меня, — были богатые родители, и они, скорее всего, каким-то образом влияли на организационные вопросы, касающиеся лагеря, или, может быть, даже его спонсировали, потому что все и вся оберегали и щадили мальчика, постоянно окружая его вниманием.

Его облик — который и после стольких лет я все еще могу вспомнить с фотографической четкостью — действовал на меня безотказно, безысходно меня притягивал и ужасно смущал. Несмотря на его довольно хрупкое, трогательно ранимое тело и явно хитроватое лицо, я приписывал ему грубую, непредсказуемую звериную силу и в темной палатке, лежа на раскладушке и изнемогая от желания, я дрочил, про себя называя его Братцем Лисом. По-моему, он был похож на эдакую сильную лису, а лис я чтил. У него было узкое лицо с глубоко посаженными серыми глазами, и его темные гладкие волосы, чуть выгоревшие на солнце, на затылке и на макушке были подстрижены коротко, но спереди он носил довольно длинную челку, которая прелестным образом иногда падала на лоб. Нос у него был острый и крупный, а рот — четко очерченный и слишком большой для его тонкого лица, порой приоткрытый так, что виднелись зубы: редкие, острые, как бритва, клыки. Мне казалось, что он старше и сильнее, но сейчас я думаю, что он был мой одногодка, и мысль о том, что он крепче меня, основывалась исключительно и полностью на безнадежном почитании. (Лишь много, много лет спустя — я понял, что это Винанд искал общения со мной, и его, видимо, тянуло ко мне, но тогда я не мог в это поверить и, сдыхая от страсти, сторонился и избегал его.)

Он одевался чуть лучше, чем все мы — обычно носил тонкие рубашки в полоску, которые тогда были в моде и стоили немало, и шорты из черного хлопка, купленные точно по размеру или, может быть, сшитые на заказ; туфли у него были из дорогой, мягкой, неокрашенной кожи, эдакая шиковатая разновидность походных ботинок, как их обычно представляют себе горожане. Я обожал его недешевые гольфы цвета мха, которые мальчики тогда носили, натягивая почти до колен, иногда с украшением в виде шерстяных кисточек; а он временами — с потрясающим меня равнодушием — ходил со сползшими гольфами.

В тот день, как я уже говорил, он остался в лагере, но я не знал, где именно. По меньшей мере один из вожатых тоже должен был остаться, но где находился он — в другом бараке, в одной из палаток — я тоже не знал. Сам я остался под каким-то предлогом: якобы у меня болела нога, которую я подвернул, или что-то в этом роде.

Я был один в бараке. Царила тишина: было почти не слышно, как капает на крышу из гофрированного железа мелкий дождь. Я нарезал круги по утоптанной сухой глине и с силой хлестал ивовым прутом по деревянным стенам, так что зеленая кора на конце ветки содралась. Подойдя к площадке в другом конце барака, я остановился у шаткой, сколоченной из досок стойки и стегнул по матово-черной, выкрашенной в чернильный цвет, фанерной столешнице. От удара поднялась тонкая пыль, пепельницы и статуэтка пустились в пляс. Пепельницы остались на месте, а статуэтка сдвинулась в моем направлении, к краю стойки. Я снова ударил прутом по непрочной, тонкой фанере, и статуэтка, подпрыгнув и прокрутившись вокруг оси, опять сместилась ближе к краю, в то время как пепельницы остались неподвижны. Я врезал по громко трещащему дереву еще и еще. На четвертый раз статуэтка была уже у края и даже чуть подвисла над пустотой, но, слегка покачавшись, устояла. Я ударил по столу в пятый раз — сильнее прежнего. Статуэтка задрожала, съехала дальше, закачалась и упала. Пол в бараке был глиняный, гладкий и утоптанный, но вокруг стойки, наподобие примитивной мостовой, были выложены битые кирпичи — видимо, оставшиеся от снесенного дома. Статуэтка упала на эту мостовую и разбилась на три большие части. Я поднял их и составил вместе. У меня получилось не только собрать ее, но и — в непрочном, шатком равновесии — поставить так, чтобы она держалась и казалась целой. В этот миг с громким скрипом отворилась дверь барака. Я стоял неподвижно, затаив дыхание: в проеме возник Винанд; привыкая к полутьме, он с любопытством осматривался. Видимо, какое-то время он пробыл под дождем — волосы были влажные и покрыты маленькими капельками. Он зашел внутрь, закрыл дверь и медленно направился ко мне. Я застыл, глядя в никуда пустым взглядом; в безмерной глубине внезапного озарения уже возникла мысль, что в моей жизни сейчас произойдет нечто определяющее, чего я уже не в силах изменить, неотвратимое, некогда запланированное в вечности.

«Мать и сын» — исповедальный и парадоксальный роман знаменитого голландского писателя Герарда Реве (1923–2006), известного российским читателям по книгам «Милые мальчики» и «По дороге к концу». Мать — это святая Дева Мария, а сын — сам Реве. Писатель рассказывает о своем зародившемся в юности интересе к католической церкви и, в конечном итоге, о принятии крещения. По словам Реве, такой исход был неизбежен, хотя и шел вразрез с коммунистическим воспитанием и его открытой гомосексуальностью. Единственным препятствием, которое Реве пришлось преодолеть для того, чтобы быть принятым в лоно церкви, являлось его отвращение к католикам.

«Рассказ — страниц, скажем, на сорок, — означает для меня сотни четыре листов писанины, сокращений, скомканной бумаги. Собственно, в этом и есть вся литература, все искусство: победить хаос. Взять верх над хаосом и подчинить его себе. Господь создал все из ничего, будучи и в то же время не будучи отрицанием самого себя. Ни изменить этого, ни соучаствовать в этом человек не может. Но он может, словно ангел Господень, обнаружить порядок там, где прежде царила неразбериха, и тем самым явить Господа себе и другим».

Три истории о невозможной любви. Учитель из повести «В поисках» следит за таинственным незнакомцем, проникающим в его дом; герой «Тихого друга» вспоминает встречи с милым юношей из рыбной лавки; сам Герард Реве в знаменитом «Четвертом мужчине», экранизированном Полом Верховеном, заводит интрижку с молодой вдовой, но мечтает соблазнить ее простодушного любовника.

Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд.

Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Опубликованная в 1909 году и впервые выходящая в русском переводе знаменитая книга Гертруды Стайн ознаменовала начало эпохи смелых экспериментов с литературной формой и языком. Истории трех женщин из Бриджпойнта вдохновлены идеями художников-модернистов. В нелинейном повествовании о Доброй Анне читатель заметит влияние Сезанна, дружба Стайн с Пикассо вдохновила свободный синтаксис и открытую сексуальность повести о Меланкте, влияние Матисса ощутимо в «Тихой Лене».Книги Гертруды Стайн — это произведения не только литературы, но и живописи, слова, точно краски, ложатся на холст, все элементы которого равноправны.

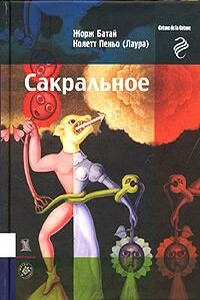

Лаура (Колетт Пеньо, 1903-1938) - одна из самых ярких нонконформисток французской литературы XX столетия. Она была сексуальной рабыней берлинского садиста, любовницей лидера французских коммунистов Бориса Суварина и писателя Бориса Пильняка, с которым познакомилась, отправившись изучать коммунизм в СССР. Сблизившись с философом Жоржем Батаем, Лаура стала соучастницей необыкновенной религиозно-чувственной мистерии, сравнимой с той "божественной комедией", что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость достигалась не умерщвлением плоти, а отчаянным низвержением в бездны сладострастия.

«Процесс Жиля де Рэ» — исторический труд, над которым французский философ Жорж Батай (1897–1962.) работал в последние годы своей жизни. Фигура, которую выбрал для изучения Батай, широко известна: маршал Франции Жиль де Рэ, соратник Жанны д'Арк, был обвинен в многочисленных убийствах детей и поклонении дьяволу и казнен в 1440 году. Судьба Жиля де Рэ стала материалом для фольклора (его считают прообразом злодея из сказок о Синей Бороде), в конце XIX века вдохновляла декадентов, однако до Батая было немного попыток исследовать ее с точки зрения исторической науки.