Весь день мы возились с изюмом, нагибаясь над столом в тесном офисе заправочной станции, то и дело отвлекаясь на клиентов. Изюмины разбухли в воде, можно было слегка надрезать кожуру и выдавить сердцевину.

Всего было сто девяносто шесть изюмин, и мы ещё не закончили приготовлений. До вечера оставалось совсем недолго.

— Отлично, — сказал Клод, потирая руки. — Который час?

— Начало шестого.

Через окно мы увидели, как к колонке подъехала многоместная машина. За рулём была женщина, за ней как минимум восемь детей ели мороженое.

— Скоро надо идти, сказал Клод. — Если мы не будем на месте до захода солнца, всё пойдёт насмарку. Он начинал психовать. Его лицо покраснело и глаза почти вылезли из орбит, как было перед собачьими бегами или когда вечером предстояло свидание с Клариссой.

Мы вышли на улицу, Клод залил бензина сколько спросили. Женщина уехала, и он остался стоять посреди дороги. Он щурился на солнце, которое теперь стояло низко, всего лишь на ширину ладони над кромками деревьев по ту сторону долины.

Я сказал:

— Хорошо, закрываемся.

Он пошёл от колонки к колонке, замыкая каждую на висячий замок.

— Лучше сними жёлтый свитер, сказал Клод.

— Это ещё почему?

— Будет сильно маячить в лунном свете.

— Ничего не будет!

— Гордон, послушай меня, сними ты его! Выходим через три минуты.

Он исчез в своём фургончике, стоявшем за заправочной станцией, а я пошёл на станцию и переоделся в синий пуловер.

На нём были чёрные брюки, тёмно-зелёная водолазка и кепка. Козырёк был надвинут на глаза. Всем своим видом он напоминал актёра из ночного клуба, изображающего бандита. Я заметил, как оттопыривается его живот:

— Что это у тебя там?

Он приподнял свитер, и я увидел два тонких, но довольно вместительных белых хлопчатобумажных мешка, аккуратно обвязанных вокруг поясницы.

— Надо же в чём-то нести, — зловеще проговорил он.

— Понятно, — сказал я.

— Ну, пошли.

— Всё-таки, по-моему, лучше на машине.

— Слишком рискованно. Нас могут заметить.

— До леса целых три мили!

— Да? А в тюрягу на шесть месяцев ты не хочешь?

— Что же ты раньше мне об этом не говорил?

— Разве нет?

— Знаешь, не хочу я в это впутываться. Оно того не стоит.

— Вот я и говорю: пошли пешком, Гордон, так полезней для здоровья.

Стоял солнечный тихий вечер; клочья белых облаков недвижно парили в небе, и вся долина была наполнена тишиной и прохладой. Мы двинулись в путь по обочине дороги на Оксфорд, петлявшей между холмами.

— Изюм взял? — спросил Клод.

— В кармане.

— Отлично, — ответил он. — Замечательно.

Через десять минут мы свернули с большой дороги на тропинку c изгородью по обе стороны. Теперь приходилось тащиться в гору.

— Сколько там всего лесников? — спросил я.

— Трое.

Клод выбросил наполовину выкуренную сигарету. Через минуту закурил другую.

— Вообще-то я не одобряю новых методов, — сказал он. — Тут лучше поосторожней.

— Конечно.

— Но на этот раз чувствую: то, что надо!

— Да?

— Можешь не сомневаться.

— Ну, дай Бог.

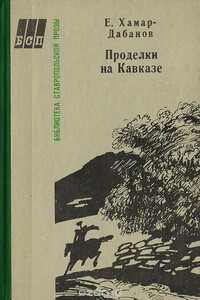

— Мы открываем новую страницу в истории браконьерства. Но только не вздумай никому рассказывать, как мы всё это провернули. Стоит об этом узнать хоть одной душе, каждый дурак станет делать то же самое, и на весь район не останется ни одного фазана.

— Никто от меня и слова не услышит.

— Ты молодец, — продолжал он. — Умнейшие люди занимались этой проблемой с незапамятных времён, и никто из них до такого не додумался. Почему же ты раньше мне ничего не говорил?

— Да ты же меня и не спрашивал.

И это была правда. Собственно говоря, ещё два дня до того Клод даже и не заговаривал со мной о самом святом: о браконьерстве. Летними вечерами я часто видел, как он в своей кепке выскальзывал из фургончика и исчезал в направлении леса; и иногда, наблюдая за ним из окна заправочной станции, я задумывался над тем, что же именно он предпримет на этот раз, на какие уловки пустится там, в одиночестве, в полной темноте. Он редко возвращался рано, и никогда, никогда не приносил добычу с собой. Но на следующий день, — и я себе не представлял, каким образом, — в сарае за станцией висел фазан, или заяц, или связка куропаток нам на съедение.

Этим летом он проявлял особенно бурную деятельность, а последние пару месяцев вообще ходил по пять раз в неделю. Но дело было не только в этом. Мне показалось, что в последнее время в его отношении к браконьерству произошла таинственная, едва уловимая перемена. Теперь в нём появились целеустремлённость, молчаливость и напряжение, как будто это была не игра, а настоящая борьба, которую Клод вёл в одиночку с невидимым, ненавистным врагом.

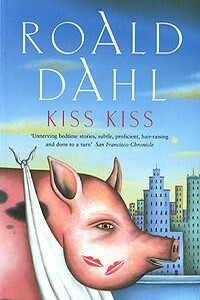

Но с кем? Точно я не знал, однако подозревал, что враг был не кто иной, как всем здесь известный мистер Виктор Хейзел, хозяин и земли, и фазанов. Мистер Хейзел был фабрикантом пирожков и колбас, он имел невероятно заносчивый характер. Это был чрезвычайно богатый человек, его владения простирались на многие мили по обеим сторонам долины. Всем этим он был обязан только себе, однако не обладал ни обаянием, ни сколько-нибудь значительными добродетелями. Всех людей скромного достатка он презирал, так как и сам был когда-то одним из них, и теперь изо всех сил старался общаться с приличными людьми, как он это понимал. Он охотился с гончими и без гончих, носил модные жилетки, и по будним дням отправлялся на своём «Роллс-Ройсе» на фабрику, проезжая мимо нашей заправки. Иногда, мельком, мы успевали увидеть за рулём лицо мясника — розовое, как ветчина, рыхлое, воспалённое, оттого что мяса в его диете слишком было много.