Культурно-историческое наследие – центр «Православная Таганка». Исторический путеводитель - [3]

Если внимательно посмотреть на карту Таганки (Заяузья) и примыкающей к ней Рогожской заставы, то можно четко увидеть построение, характерное для древних русских городов. Центральное место – Таганская площадь. От нее расходятся прямые лучи основных улиц, которые соединяются между собой улицами и переулками и образуют концентрические кольца. Эти улицы переходили в основные тракты – торговые пути, которые соединяли Москву с основными городами Руси.

На заре становления и укрепления будущей столицы России – града Москвы, основной угрозой нападения врагов было южное направление. И поэтому, к Заяузью (Таганке) с юга плотно примыкает Рогожская застава. Само слово «застава» подразумевает под собой систему защиты от врагов – заслон. Именно на территории Рогожской заставы находились высокие земляные валы (валы укрепления). Золоторожский вал проходил вдоль берега ручья Золотой Рожок, а Симоновский – вдоль берега реки Москвы. По территории Рогожской заставы проходили Крутицкий и Рогожский валы. Прохождение этих валов вдоль берегов с внутренней стороны укрепленного города позволяло, в случае нападения врагов, перекрывать течение рек запрудами и создавать серьезные водные препятствия, непосредственно перед высокими земляными валами.

В христианский период типичную для русских городов систему защиты дополнили монастыри. Реки Москва и Яуза образовывали естественную преграду на пути врага. Вблизи места, где Яуза впадает в Москву-реку, «сторожем» являлся древний Космодамиановский монастырь, по берегу реки Москвы – Спасо-Чигасовский монастырь (находился в нынешнем 5 Котельническом переулке). Позже по берегу реки Москвы были построены Симонов и Новоспасский монастыри. Возможные подходы врагов по берегу Яузы охранялись Покровским Лыщиковским «княжим» и Спасо-Андрониковым монастырями. Свято-Покровский монастырь с Покровской, Крестьянской и Рогожской заставами преграждали возможные подходы врага с юга сухопутным путем.

>Покровский монастырь. Фото с гравюры 1887 года.

По существу Заяузье – это замкнутая городская система, которая могла себя прокормить и обеспечить всем необходимым. Монастыри, в свою очередь, являлись объединяющей духовной силой, которая поднимала национально-патриотический дух народа, во времена нападения врагов. Еще при Великом князе Владимирском Александре Невском, в 1261 году, на территории Заяузья на Крутицком холме была устроена особая резиденция (Крутицкое подворье) епископов Сарских и Подонских, которые влияли на политику ханских властей в отношении русских князей.

>Новоспасский монастырь. Фото с гравюры 1887 года.

Тогда Москва не была еще первопрестольным градом, но ее древний посад Заяузье уже влиял на процесс объединения русских удельных княжеств, для борьбы с игом Золотой Орды. Единение Православной Церкви, светской власти и православной паствы на этой территории имело место на протяжении всей истории России. Необходимость и прочность этого единения были проверены многими историческими потрясениями.

>Симонов монастырь. Фото с гравюры 1887 года.

Владимирская дорога за свою многовековую историю повидала немало событий, которые явились решающими в истории современной России. По этой дороге хаживало немало великих людей, среди которых были и православные святые. Это святые благоверные князья Александр Невский, Даниил Московский и Дмитрий Донской, святители Петр, Феогност и Алексий – митрополиты Московские, игумен Всероссийский преподобный Сергий Радонежский, первые устроители Московского Спасо-Андроникова монастыря преподобные Андроник и Савва, основоположник Московской школы иконописи преподобный Андрей Рублев.

>Андроников монастырь. Фото с гравюры 1887 года.

После смерти Великого князя Владимирского Александра Невского Москва досталась его младшему сыну Даниилу, который и стал родоначальником Московского княжеского дома. Говоря о причинах возвышения Москвы в XIV веке, старые историки, прежде всего, отмечали выгоды ее географического положения. Но не только торговые пути способствовали возвышению Москвы. К этому времени уже произошло падение Киева – политической и церковной столицы Руси, и митрополия во главе с Митрополитом Киевским переехала во Владимир. Город Владимир стал стольным городом Руси и местом пребывания Великого князя и Предстоятеля Русской Православной Церкви. Сын Даниила Московского – князь Иван Калита сблизился с митрополитом Петром и упросил его переехать из Владимира в Москву. Митрополит Петр перенес всероссийскую митрополичью кафедру в Москву, поселившись на Крутицком подворье (на территории нынешней Таганки). Таким образом, Москва стала церковной столицей Руси задолго до своего превращения в центр политической жизни. Позже Иван Калита отписал Крутицкому Архиерейскому дому свою вотчину «Калитино» или «Калитники», где ныне находится Калитниковское кладбище с церковью во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.

С момента перенесения в Москву кафедры Всероссийского митрополита Московское княжество становится консолидирующим российское общество центром. С этого момента русские митрополиты начинают оказывать всяческую поддержку великим князьям Московским и способствовать утверждению их власти на Руси.

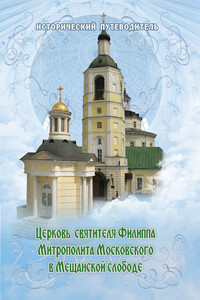

Данное издание по истории храма святителя Филиппа Митрополита в Мещанской слободе, было выпущено в текущем 2016 году на основе буклета 2006 года и дополнено с учетом произошедших за это время событий и найденных архивных данных. Буклет знакомит читателя не только с историей церкви от её постройки в XVIII веке до возрождения в наши дни, но с историей прилегающих к храму окрестностей. Буклет издан для продажи в приходе церкви Филиппа Митрополита в Мещанской слободе, где желающие его могут приобрести.

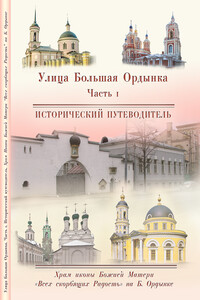

Данное издание является первой книгой в серии о храмах Большой Ордынки. В книге освещается краткая история главных улиц Замоскворечья, и дана полная информация о Храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Б. Ордынке. Книга сделана на архивном материале, собранном в архивах г. Москвы: РГАДА, ЦИАМ, ЦАНТДМ, ЦГАМО.

В основу путеводителя легли публикации историков разных времен, а также архивные материалы, собранные на протяжении нескольких лет, о северной окраине Москвы и о значении Ярославской дороги и северных городов в истории Российского государства. Книга освещает вопросы развития и обустройства описываемой местности, повествует о существующих ныне и утраченных памятниках церковного зодчества и гражданской архитектуры. Многочисленные планы местности, живописные картины, гравюры, фотографии и портреты, документы, собранные в исторических архивах и библиотеках Москвы, богато иллюстрируют данное издание.

Эта книга представляет историю церкви в виде простого, ясного, запоминающегося и увлекательного рассказа о выдающихся людях, великих идеях, грандиозных эпохах и ключевых событиях, благодаря которым христианство появилось, разрослось и вступило в XXI век в масштабах всей планеты. Труд профессора Брюса Шелли (1927—2010) стал классическим. Русский перевод выполнен по 4-му изданию, выверенному профессором теологии и философии Р. Л. Хэтчеттом.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

![Государство, религия, церковь в России и за рубежом №2 [35], 2017](/storage/book-covers/ff/ff24ac06e314227f1e5526f1295c105be56c2c10.jpg)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Эта книга — исторический обзор поисков единства церквей Востока и Запада, происходивших на протяжении последнего тысячелетия. Автор уделяет внимание богословским, каноническим и социально-историческим аспектам этого поиска, в частности, межконфессиональным отношениям в Восточной Европе и на Балканах. Данное исследование вводит читателя в исторический и богословский контекст современного экуменического диалога и межцерковных отношений. Эрнст Суттнер — доктор богословия, профессор патрологии и восточного богословия Венского университета, специалист в области истории и богословия Восточной церкви, член Международной смешанной богословской комиссии.

В настоящем выпуске «Трудов ГМИР» публикуются материалы конференции «Феномен паломничества в религиях: Священная цель, священный путь, священные реликвии» (2008), а также статьи, посвященные изучению отдельных собраний ГМИР, истории религии и секулярных идей в России, Западной Европе и Индии. Издание рассчитано на историков, философов, археологов, искусствоведов и музейных работников.