Былой Петербург: проза будней и поэзия праздника - [152]

В «ту» сторону, противоположную Невскому, мы не идем. Там Садовая, какая-то неуверенная, чужая, – почти опасная. Она чуть ли не разветвляется, становится незнакомой. Еще у Сенной, там, где много шапочных мастерских – (где на вывесках нарисованы картузы, остроконечные, черные, небывалые, якобы барашковые шапки и розоватые военные фуражки несуществующих полков) – там, близ открытых лотков, с бочоночками груздей в маслянистой, опаловой жидкости, с кадочками моченой брусники – красные бусинки и меж ними щека полуутонувшего яблока, – или с бесстыжими кусками вывороченного, выхваченного из суставов бычачьего мяса, – все еще понятно и знакомо.

Но там, дальше, Садовая становится неведомой, почти опасной. Ее надо открывать. Туда надо снаряжать экспедицию. Для того ее отрезка нужен Стэнли. Бог с ней.

Мы туда и не ходим.

Возвращались домой опять мимо Штоль и Шмидта. Большое кирпичное, почти казарменное здание. Впрочем, без холодной бездушности. Кирпичики, даже приятные, чем-то затейливые, – кажется, глазированные[1518].

В очерке «Вон!», как и в «Санкт-Петербурге», город всплывает «пятнами» (термин Горного) в памяти автора: цвет домов, игра теней, одинокая снежинка (ср. эпизод с улетающим воздушным шариком в «Санкт-Петербурге»), «неслышные извозчики в шелковом, пушистом снегу», фонарь, «шоколадно-чугунные, темно-бисквитные, сладенькие овалы с завитушками» на памятнике Екатерине, «кирпичики, даже приятные, чем-то затейливые, – кажется, глазированные» (на торговом доме «Штоль и Шмидта»), лампы в магазине Аболинга, шапки, картузы и фуражки (в мастерских на Сенной), грузди, моченая брусника и бычачье мясо на уличных лотках.

В книгах Горного, появившихся после «Санкт-Петербурга», нет упоминания улиц и описания города (кроме цитируемых выше выдержек из книги «Только о вещах»), теперь он возвращается в свое прошлое через мир вещей[1519].

В 1914 году в очерке «Жизнь» он впервые написал о вещах: «Поймите: все удивительно. И вещи. И люди (черненькие ходячие точки). Вы не задумывались ли, что вещи сделаны из разного материала и в этом великая радость жизни… В этом вся штука. Из-за этого стоит жить. Подумайте, мы живем не только в мире одних измерений, абстракций, голой геометричности наших мыслей, а кроме того еще в реальном мире кусков, штучек, вещей, острых углов, о которые можно удариться. И в этом синтезе есть какое-то утвержденное, оплодотворяющее обещание. <…> Вещи могут быть твердые и помягче. Карандаши узенькие, как палочки, красноватенькие. И вдруг медные части чернильницы. Цепляйтесь, цепляйтесь за эти разности. Радуйтесь, что все разное»[1520].

В книге «Всякое бывало» (1927), где речь идет в основном о Царском Селе, он вспоминает вещи в доме бабушки (очерк «Бамбусь»), «теплый „быт“ из кусочков родного» и говорит: «Я, ведь, был и остался земным. <…> Я во власти вещи»[1521],[1522].

Следующая книга – «Ранней весной» (1932) – о жизни в Царском Селе и Петербурге, очередное одержимое возвращение в прошлое. «Реальности и жизни, нынешней и текущей – нет. Нельзя же судить о ней по стуку и шуму дневных часов, по говору, встречам и пятнам протекающих лиц. В прошлом нет вот этого, почти осязаемого стука улиц и гортанного говора, раздавшегося только что за углом, – но в прошлом все говоры – певучие, все стуки – бархатные, все шорохи – ласковые. Кроме прошлого, вообще ничего нет»[1523].

Горный вспоминает обстановку в родительском доме, игрушки на рынке и в магазинах, товары в лавках, торговцев и разносчиков, извозчиков, вербный базар, снег и невский ветер, запахи (стружек, цветов, локомотива, натертого паркета, лампы, елки, морозного воздуха), но главное – свое детство, в очерке «Как во сне».

«Я расскажу вам о своем самом волшебном времени, о времени сладостном и не повторном. Таком напряженном. Таком значительном. О детских днях моих… <…> В нашей детской были еще только шорохи и шепоты, мышиный писк и суетня: белые гардины, свежевыстиранные, подкрахмаленные, со знакомой дыркой с краю; и пол вощеный, желтый, с охряным поцелуем солнца сквозь льдистое стекло; и меж рам обеих вата пузатая в клочках, и молочные стаканы с кислотой и мухами, умершими вокруг них, – нарезанные ножницами кончики, шерстяные концы, цветные отрезочки; у печки кафельной – полушария, большая карта с задравшимся краем; и дальше самая любимая, в „Мастерской учебных пособий и игр“ купленная, доска вроде классной, черная, большая с желобком для мела»[1524]. В другом месте он отмечает: «к каждой вещи мы имели время и охоту (радость!) подойти, потрогать, запомнить. Ибо любили»[1525].

Если «Санкт-Петербург» можно отнести к жанру эмигрантской мемуарной постсимволистской прозы, то в последней книге «Только о вещах» (1937), как отметил А. Руманов, «нет фабулы, нет действия, одни вещи, вещи, вещи. Но как у голландских мастеров, это „фламандский сор“ зовет к уюту и счастью. <…> …Вещи – воспоминания у него живут, он любит их и оживляет их горячим чувством»[1526].

Об этом пишет и другой эмигрант, выходец из Петербурга, автор предисловия к «Санкт-Петербургу», Иван Лукаш:

Сергей Горный один из самых своеобразных, – самобытных писателей русской эмиграции. Все, что им написано, всегда есть рассказ о самом себе – о самобытии – о столкновении своего внутреннего мира со всем многообразием бытия, этот мир обтекающего.

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.

«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мэрилин Ялом рассматривает историю брака «с женской точки зрения». Героини этой книги – жены древнегреческие и древнеримские, католические и протестантские, жены времен покорения Фронтира и Второй мировой войны. Здесь есть рассказы о тех женщинах, которые страдали от жестокости общества и собственных мужей, о тех, для кого замужество стало желанным счастьем, и о тех, кто успешно боролся с несправедливостью. Этот экскурс в историю жены завершается нашей эпохой, когда брак, переставший быть обязанностью, претерпевает крупнейшие изменения.

Пятитомная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. В первом томе — частная жизнь Древнего Рима, средневековой Европы, Византии: системы социальных взаимоотношений, разительно не похожих на известные нам. Анализ институтов семьи и рабовладения, религии и законотворчества, быта и архитектуры позволяет глубоко понять трансформации как уклада частной жизни, так и европейской ментальности, а также высвечивает вечный конфликт частного и общественного.

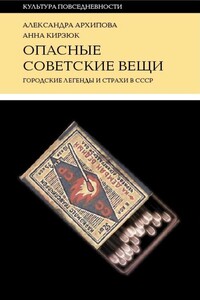

Джинсы, зараженные вшами, личинки под кожей африканского гостя, портрет Мао Цзедуна, проступающий ночью на китайском ковре, свастики, скрытые в конструкции домов, жвачки с толченым стеклом — вот неполный список советских городских легенд об опасных вещах. Книга известных фольклористов и антропологов А. Архиповой (РАНХиГС, РГГУ, РЭШ) и А. Кирзюк (РАНГХиГС) — первое антропологическое и фольклористическое исследование, посвященное страхам советского человека. Многие из них нашли выражение в текстах и практиках, малопонятных нашему современнику: в 1930‐х на спичечном коробке люди выискивали профиль Троцкого, а в 1970‐е передавали слухи об отравленных американцами угощениях.

Оноре де Бальзак (1799–1850) писал о браке на протяжении всей жизни, но два его произведения посвящены этой теме специально. «Физиология брака» (1829) – остроумный трактат о войне полов. Здесь перечислены все средства, к каким может прибегнуть муж, чтобы не стать рогоносцем. Впрочем, на перспективы брака Бальзак смотрит мрачно: рано или поздно жена все равно изменит мужу, и ему достанутся в лучшем случае «вознаграждения» в виде вкусной еды или высокой должности. «Мелкие неприятности супружеской жизни» (1846) изображают брак в другом ракурсе.