Былой Петербург: проза будней и поэзия праздника - [151]

Горный вспоминает вывески: фотографии К. К. Булла, редакции газеты «Новое время», магазина резиновых изделий Кирштена, виноторговли «К. О. Шитт», «Ренскового погреба», лавок (мясная, зеленная, курятная, скорняка, москательная, мелочная), товарищества «Ж. Блок», аптеки, «Закусочной», трактиров, чайных, булочных, парикмахерских, «Военного и статского портного», лимонадной будки, «Сибирского торгового банка», книжного магазина М. О. Вольфа, «Польской колбасной „Мария“», часового магазина «Николай Линден», Синода.

В памяти писателя навсегда запечатлелись товары в витринах магазинов: игрушки, атласы, книги, открытки, почтовые марки, календари, визитные карточки, свадебные билеты, меню парадных обедов, одежда, парики, маски, спички, папиросы, цветы, часы, брелки, кожаные сумочки, портмоне, мясо, птица, овощи, фрукты, омары, рыба, икра, грибы, сахар, чай, пирожные, резиновые круги, ноздреватые губки, скорняжные шкурки, банки с красками, кисти, весы, самовары, краны, ведра, бочки, скобяные изделия, веревки, хомуты, рогожа и пр.

Позже, в книге «Только о вещах», Горный посвятит витринам очерк «Альбом бытия».

В последней работе «Только о вещах» (в очерке «Вон!») он вспоминает две прогулки по городу.

Интересно, что в этом месте почти все дома были выкрашены в тускло-влажную, – словно растекшуюся на тумане, – желтоватую краску. Были в ней и оттенки красного (капельками) и серого цвета – и все перекрыто теперь в воспоминании, а, может быть, окутано было и тогда – сумеречной, чуть-чуть ржавой облачностью. Другие места помнишь четко, ярко. Они выступают как островки, залитые солнцем, прорвавшимся сквозь туман. А эти дома, вокруг угла Казанской и Гороховой, – тусклые желтоватые пятна, точно смотришь и щуришься и силишься что-то рассмотреть сквозь сырое стекло – или будто началось затмение солнца. Ибо даже при воспоминании делается тревожно и неуверенно. Вот что-то случится.

У Чернышева моста тоже дома такие были, только еще грязнее и пониже. А там дальше в сером, дымчато-влажном тумане – низкие лавки рынка сейчас же за Суворинским театром. Бочки, уздечки, шлеи, большие прутья железа, стоявшие наклонно пучком. Все еле разбираешь сквозь туман.

Яснее желтизна домов – казенных фасадов – была в тех уличках (министерских), которые вели к Александринке. Потом сразу простор площади, – вырываешься из улички, – тяжелое здание театра, – игрушечный садик при нем и кукольная Екатерина с Румянцевым, [А. Г.] Орловым и иными, высунувшимися из шоколадно-чугунных, темно-бисквитных, сладеньких овалов с завитушками.

Так оно и есть. Если миновать, – перепрыгнуть, хотя бы в памяти, – это желто-туманное место Казанской и Гороховой – то вдруг там, к самому концу Вознесенского, все светлеет и (немного нежданно и непонятно) почему-то близ лампового магазина Аболинга[1514]. Надо скорей войти туда. Легкий запах керосина, металла, пыли. С потолка, непрерывно и густо, близко друг к дружке свисают будуарные лампы, похожие на фонари, беловатые или цвета топаза или голубоватые продолговатой формы, – если потянуть вниз за кольцо, то яйцевидный фонарь подымается и сама лампа спускается: можно ее заправлять. Дальше лампы для столовой, широкие, попросторней с большим семейным абажуром. А на столах – кабинетные с зелеными козырьками, щитками, зонтиками. Может быть, кто-либо помнит, что тогда эти лампы были в моде – и назывались «по профессору Донбергу»[1515]. Все тогда было уютным, теплым и осмысленным и имело особое прозвище. Теперь все, ведь, холоднее, безличнее, уличнее. Разве такой Аболинг был бы теперь возможен? Ведь и керосиновых ламп больше нет. Смешно вздыхать по ним, даже вообще вспоминать о них. Но они были теплыми, «личными» – свет не резал раскаленными лезвиями, только для «освещения», как теперь, а участвовал в нашей жизни вообще[1516].

В этом эпизоде Горный дает другое описание пути от Чернышева моста к Александринскому театру, чем в «Санкт-Петербурге».

И наконец, автор вспоминает прогулку с приятелем, с которым он жил в студенческие годы на Казанской улице, от их дома до Невского проспекта.

И мы гуляем до Штоль и Шмидта[1517] и туда дальше, к главному загибу портика, к Казанскому собору с колоннами, в котором есть что-то римское. Впрочем, нет – сейчас нет. Опять, как в декорации, какой-то счастливой, умелой постановке, – видны неслышные извозчики в шелковом, пушистом снегу, который лежит сейчас на улице довольно высоко, недавно выпал, – они скользят легко и словно «нарочно», ибо их не слышно, ибо от фонарей качаются на всем: на стенах, на улице и в самом воздухе – тени, похожие на темные легкие тюлевые платки. На перебегающие взмахи невидимых черных крыльев. Это вечерние летучие мыши. То есть, мышей-то нет, но одни взмахи их только – и игра черными платочками, кусками воздушного тюля на стенах домов и в воздухе. Разве не волшебный город? Налево серая громада Публичной библиотеки. Широкий приглашающий подъезд. Мелкие снежинки раздумчиво реют в воздухе. Видно, как они уносятся наискосок в световой плоскости фонаря. Можно выбрать одну снежинку и следить за ней. Назвать ее – «моя снежинка». Странно: она качается на воздушных качелях, – начинает вдруг ухаживать за другой снежинкой. Они кружатся малюсенькими хлопьевидными бабочками. И я теряю вдруг «мою» снежинку. Не могу различить, где она. Уже кружатся и танцуют тут же другие. Я щурюсь, и от фонаря к глазу протягиваются золотые проволоки. Можно даже играть ими: сощуривать глаза еще больше, – тогда пучок проволок делается гуще, – или открывать их широко, тогда золотые твердые нити совсем исчезают, и видишь один только бедный, сразу становящийся скромным и даже нищим – лишенным золотых прутьев – фонарь.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

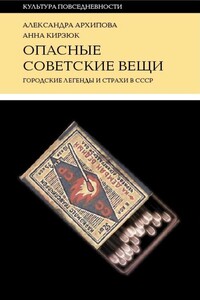

Джинсы, зараженные вшами, личинки под кожей африканского гостя, портрет Мао Цзедуна, проступающий ночью на китайском ковре, свастики, скрытые в конструкции домов, жвачки с толченым стеклом — вот неполный список советских городских легенд об опасных вещах. Книга известных фольклористов и антропологов А. Архиповой (РАНХиГС, РГГУ, РЭШ) и А. Кирзюк (РАНГХиГС) — первое антропологическое и фольклористическое исследование, посвященное страхам советского человека. Многие из них нашли выражение в текстах и практиках, малопонятных нашему современнику: в 1930‐х на спичечном коробке люди выискивали профиль Троцкого, а в 1970‐е передавали слухи об отравленных американцами угощениях.

Мэрилин Ялом рассматривает историю брака «с женской точки зрения». Героини этой книги – жены древнегреческие и древнеримские, католические и протестантские, жены времен покорения Фронтира и Второй мировой войны. Здесь есть рассказы о тех женщинах, которые страдали от жестокости общества и собственных мужей, о тех, для кого замужество стало желанным счастьем, и о тех, кто успешно боролся с несправедливостью. Этот экскурс в историю жены завершается нашей эпохой, когда брак, переставший быть обязанностью, претерпевает крупнейшие изменения.

Оноре де Бальзак (1799–1850) писал о браке на протяжении всей жизни, но два его произведения посвящены этой теме специально. «Физиология брака» (1829) – остроумный трактат о войне полов. Здесь перечислены все средства, к каким может прибегнуть муж, чтобы не стать рогоносцем. Впрочем, на перспективы брака Бальзак смотрит мрачно: рано или поздно жена все равно изменит мужу, и ему достанутся в лучшем случае «вознаграждения» в виде вкусной еды или высокой должности. «Мелкие неприятности супружеской жизни» (1846) изображают брак в другом ракурсе.