Живой обелиск - [28]

Я изумлялся: если Дзеран никого не подпускает к себе, то как же Марико водит его на водопой оседланным? Мне хотелось заглянуть в огромные продолговатые глаза Дзерана и увидеть там неутихающую боль, но я не осмеливался. Наши семьи в ауле считались кровниками. Встречаться с бабушкой Марико нам не разрешал адат. Мне запрещалось ступать на глянцевитую дорожку Арчилова двора, играть в чижика с сыном Арчила — Гоги.

А я все-таки заглядывал иногда на запретный двор, где сияли в нежно-розовом цвету ароматные ветки акаций. Мы играли с Гоги в чижика, потому что этого хотелось нам обоим.

Недавно я неожиданно повстречал бабушку Марико и Дзерана и подумал, что годы все же сломили их обоих. Обычно навостренные маленькие уши Дзерана теперь опустились, будто листья сливы, высохшие на солнце. Конь, как всегда, без уздечки покорно шел за старухой.

Так повторялось каждый день.

Я чувствовал, что бабушка Марико упрекает весь аул в смерти сына. Но при чем здесь я? А Дзеран? Бывало, прискачет к нашему дому и с ржанием бьет передними копытами, разбрызгивая землю, пока мать моя, Нанион, ни сунет ему в рот кусок сахара… Теперь Дзеран обо всем забыл, отводит черные бездонные глаза куда-то в сторону.

Чем я провинился перед бабушкой Марико или Дзераном?

Дядя Иорам сказал как-то мне: «Права тетя Марико, убийство сына еще ни одна мать не прощала. А стрелявший в Арчила хотел убить колхоз!»

Я молча стою перед бабушкой Марико и Дзераном. В глазах животного, радужно переливаясь, покачивается окрестный мир. Мне почему-то вспоминаются слова моего отца, Габо, дошедшие до меня как предание: «Удивительный человек этот Арчил! Засунет руку в землю, как сошник, и месит. Жаль, говорит, пахать ее плугом… Ее, говорит, надо руками рыхлить, чтобы насытиться запахом весны…»

— Хочешь узнать историю твоего отца? — говорит мне дядя Иорам. — Хорошо! Только с выводами не спеши, — предостерегает он и, ткнув в меня обмороженным пальцем, добавляет приказным тоном: — Раз настаиваешь, пиши! Только пиши так, чтобы правда не получилась у тебя со свернутой шеей!

I

Он рассказывает, я пишу. Начинает он патетически:

— Царство небесное Хитору! Да простит меня бог, если упоминанием потревожу дух этого честолюбивого мужа. Знаешь, сколько у него было земли? Из конца в конец не проскакать на хорошем коне. И стадам счета не было. А лес Алдара? Почему его так называли, если он принадлежал Хитору?

Иорам прищуривает глаз. У него, как только он начинает говорить, мелко дрожат ресницы и вздуваются скулы.

— Земля, как и человек, требует честного отношения и ласки, но Хитор ее предавал так же, как и людей… — Теперь Иорам смотрит на меня в упор.

Я потихоньку прячу в карман ручку с записной книжкой.

— Нет, ма хур, пиши! Что произошло у нас в ауле, передавалось из уст в уста, и каждый поворачивал по-своему. А написанное на бумаге не повернешь, — настаивает дядя Иорам. — Сначала моя речь пойдет об одном празднике… — Иорам глядит в землю, и голос его раздается глухо, как из-под земли» — Ты, наверное, слышал, что вся Кахетия по праздникам собиралась в святилище Уастырджи? Сам знаешь, в наших местах грузины с осетинами живут вперемежку. И дзаур[20] у них тоже общий. Молодежь приходила из Арашенда, Аксана, Кистаури, Аргоха, Ахмета. Конечно, влекла их сюда не столько набожность, сколько желание показать свою удаль.

…Ингуш из аула Джоколо Иба Хангоев среди людей слыл абреком. Он не пропускал ни одного праздника. Танцевал в кругу до седьмого пота; в борьбе по-чеченски блинами распластывал известных силачей и исчезал. Все остерегались его.

И на этот раз абрек в танцах никому не уступал. Мерный стук барабана поглощал шелковое шлепанье босых его ступней. Хангоев изгибался как тростник, по его широким плечам струился пот, из-под ног серыми облачками вспархивала пыль, а крики «Асса!» выстрелами отдавались в ушах. Желающих соперничать с ним все еще не находилось. Стоявшие поодаль джигиты окружали плясуна живой цепью, тоже покачиваясь и сгибаясь — в такт его движениям. Фандыр стонал, барабан неистовствовал, и вошедшие в азарт друзья абрека разряжали свои револьверы в воздух.

«Молодец, Хангоев! Всю округу покорил ногами!» — надрывался кто-то.

«Давай, давай, Иба!» — вторил ему другой голос.

«Сегодня круг принадлежит мне! И даже Уастырджи не поможет тому, кто посмеет войти в него! Арс-тох, Арс-тох!» — азартно выкрикивал Хангоев.

Сквозь гам и грохот прорезался еще чей-то возглас:

«Где Габо? Пусть выйдет и померится с Ибой силой, если не трус!»

«Габо болеет! Иначе разве абрек так бы разошелся!» — съязвил кто-то.

«Болеет?! Уж не трясучкой ли?!» — засмеялись друзья Хангоева.

А твой отец, ма хур, и не помышлял мериться силами с абреком, хотя стоял невдалеке, — сказал дядя Иорам.

Я посмотрел на него с удивлением: неужели отец испугался? Иорам горько вздохнул.

— В нашем ущелье не было силача, который бы смог положить Габо на лопатки.

— Чего же он тогда ждал?

— Хангоев и твой отец давно знали друг друга, и на праздник абрек пришел не ради пляски. Он искал повода для драки, а Габо был болен, он хотел вернуться домой, но не мог оставить на празднике своего друга Арчила одного. На площадку, где кружился абрек, выскочил сын Хитора, Цуг. Он очень походил на отца. Их почти нельзя было различить: скрещенные над переносицей мохнатые брови, плоский лоб, глубоко врезанные глаза, острый, как шило, нос и тонкие сизые губы. Цуг кичился богатством отца, а когда беднякам в долг давал хлеб, про каждое зернышко помнил.

Открывающая книгу Бориса Ямпольского повесть «Карусель» — романтическая история первой любви, окрашенной юношеской нежностью и верностью, исполненной высоких порывов. Это своеобразная исповедь молодого человека нашего времени, взволнованный лирический монолог.Рассказы и миниатюры, вошедшие в книгу, делятся на несколько циклов. По одному из них — «Волшебный фонарь» — и названа эта книга. Здесь и лирические новеллы, и написанные с добрым юмором рассказы о детях, и жанровые зарисовки, и своеобразные рассказы о природе, и юморески, и рассказы о животных.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.

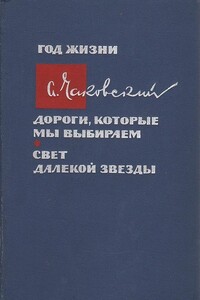

Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».