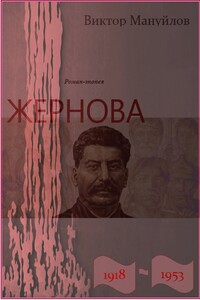

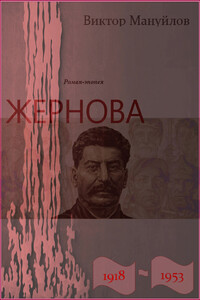

Жернова. 1918–1953. Обреченность - [59]

Гости, между тем, расселись за длинным столом для заседаний, на котором уже были разложены толстые папки протоколов допросов и свидетельских показаний. Однако Никита Сергеевич отодвинул от себя папки, глянул на Абакумова своими хитренькими глазками, качнул круглой головой.

– Что вы нам суете, товарищ Абакумов? – возмутился он. – Неужели вы думаете, что мы станем все это читать? Да тут и недели не хватит, чтобы разобраться в ваших каракулях. Велите-ка привести сюда Кузнецова. Мы тут с ним поговорим и составим свое мнение об этом деле. Товарищ Сталин велел мне разобраться, почему дело тянется так долго, вот я и хочу разобраться… вместе с другими товарищами из Политбюро нашей партии.

– Хорошо, минут через пятнадцать будет, – произнес Абакумов, нажимая кнопку вызова. – А пока, если не возражаете, кофе или чай…

– Мне чаю, – поспешил Суслов, выдавив на своем аскетическом лице виноватую улыбку. И пояснил: – Врачи кофе не рекомендуют.

В кабинет вошел молодцеватый подполковник, затянутый в ремни, замер в ожидании приказаний.

– Доставить сюда подследственного из двадцать первой камеры. И прикажи организовать чаю и кофе, – велел Абакумов.

Подполковник резко опустил и вскинул голову, повернулся кругом и вышел за дверь. Через несколько минут на столе стояли приборы, в тарелках лежали бутерброды, носики чайника и кофейника курились паром.

Абакумов достал из скрытого шкафчика бутылку коньяку, рюмки.

– По махонькой не помешает, – произнес он, ставя бутылку и рюмки на стол.

– Не помешает, – согласился Никита Сергеевич.

– Я – пас, – снова подал голос Суслов. – Врачи не велят.

– Если врачей слушать, можно и копыта отбросить раньше времени, – весело заметил Хрущев, потирая руки: он всегда и при любых обстоятельствах готов был выпить и закусить, но не ради выпивки и закуски, а ради создания определенного настроения и атмосферы доверия.

– Рюмка хорошего коньяку на пользу даже умирающему, – заметил Маленков, тряхнув всеми своими подбородками. – А мы умирать не собираемся.

Глава 5

Загремел засов, дверь открылась, и на пороге вырос надзиратель по кличке Пузырь, уже в годах, но еще крепкий, за годы службы раздавшийся вширь, так что кличке своей вполне соответствовал.

– На выход, – приказал он заключенному, сидящему на откидных деревянных нарах, человеку лет сорока пяти, но выглядевшему значительно старше, с узким лицом, умными, но усталыми глазами, одетому в серую изжеванную куртку и такие же серые штаны.

Заключенный тяжело поднялся, заложил руки за спину, пошел к двери.

Пузырь пропустил его, закрыл камеру, повел по коридорам.

Заключенный шел медленно, с трудом волоча ноги. Пузырь не торопил его: он знал, когда надо торопить, когда можно и вразвалочку. Тем более что этот человек все равно быстрее идти не сможет: костоломы из следственного отдела так постарались над мужиком, что и без доктора видно, что идет он через силу. К тому же Пузырь знал, кем этот человек был на воле, читал о нем в газетах, слышал от людей много хорошего. И вообще к старости Пузырь стал добрее, понимая, что жизнь такая сволочная штука, что сегодня ты большой начальник, а завтра просто номер такой-то из такой-то камеры, за которого некому заступиться. Но подобное случается и с простыми людьми, даже с обычными надзирателями – уж он-то навидался. Почему так происходит, Пузырь старался не думать, и раньше, по молодости, ему это удавалось, а в последнее время в голову лезут всякие мысли, которые из головы не вымести и поганой метлой.

Кого только ни повидал Пузырь в камерах предвариловки, кого только ни водил на допросы и с допросов. Помнил он Зиновьева с Каменевым, помнил первых советских маршалов, портреты которых в свое время не сходили со страниц газет; помнил и таких, у которых не было ни имени, ни фамилии – только номер. И больше двадцати лет вот так вот изо дня в день: одного в камеру, другого из камеры, одного на допрос, другого в подвал. Сам он дальше железных решетчатых дверей своего коридора не ходит: за этими дверями командуют другие. Его дело вывести из камеры и сдать с рук на руки, а там хоть трава не расти. Ну и встретить и принять новеньких, или из тех, кого возвращали. Привык Пузырь к своей работе, считал ее не хуже других, в тайне даже гордился: и того видал, и этого, и пятого-десятого, кто вчера был всем, а сегодня стал никем и даже ничем, но ни разу никому словом не обмолвился о своей работе и своих подопечных. Даже жене. Даже во сне. Потому и сохранился.

У решетки заключенного ждали двое в форме лейтенантов. Приняли, расписались в книге. Повели. Пузырь проводил их долгим взглядом, вздохнул: «Грехи наши тяжкие…»

Хрущев не смог скрыть удивления, увидев Кузнецова: так тот изменился менее чем за год: старик, форменный старик да и только. И предательская жалость кольнула Никиту Сергеевича в сердце, но он усилием воли изгнал ее оттуда, сурово сведя белесые брови.

– Присаживайтесь, Александр Александрович, – произнес Никита Сергеевич бесстрастным голосом. Затем торопливо сообщил: – Я назначен секретарем ЦК, курирую госбезопасность. Вы сами когда-то занимали эту должность, следовательно, знаете мои права и обязанности перед Цэка, политбюро и товарищем Сталиным. Мы прибыли сюда, чтобы услыхать от вас лично о тех… э-эээ… деяниях с вашей стороны, направленных против партии и правительства, в которых, как мне сообщил товарищ Абакумов, вы признались в ходе следствия. Может, у вас имеются какие-нибудь претензии и пожелания личного свойства?

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

1758 год, в разгаре Семилетняя война. Россия выдвинула свои войска против прусского короля Фридриха II.Трагические обстоятельства вынуждают Артемия, приемного сына князя Проскурова, поступить на военную службу в пехотный полк. Солдаты считают молодого сержанта отчаянным храбрецом и вовсе не подозревают, что сыном князя движет одна мечта – погибнуть на поле брани.Таинственный граф Сен-Жермен, легко курсирующий от двора ко двору по всей Европе и входящий в круг близких людей принцессы Ангальт-Цербстской, берет Артемия под свое покровительство.

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в Московскую землю. «Мор, глад, чума, война!» – гудит набат. Волею судеб воины и родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих армиях.Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, хитроумный Ольгерд и темник Мамай – герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и напряженности духовной жизни период русской истории.

Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской.

«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой… Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира».В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.

Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.

«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…