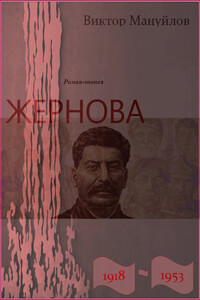

Жернова. 1918–1953. Клетка - [55]

Вон того, узкоглазого, одетого не поймешь во что, Гоглидзе точно где-то видел. Наверное, в Кутаиси на базаре: туда иногда забредали плосколицые и узкоглазые калмыки.

И парня в шапке со звездой встречал тоже. Такие пришли в Кутаиси в двадцать первом году, ходили с винтовками за плечами, настороженные и любопытные.

Это было давно. К тому же те люди были все-таки другими людьми и лично Гоглидзе зла не хотели. А вот эти двое похожи на настоящих абреков, грабящих мирных путников на горных тропах. В старые времена считалось, что нападение абреков — судьба, которой не минешь…

Нет, он не побежит.

Гоглидзе вспомнил завет предков: человеку не подобает встречать смерть, повернувшись к ней задом. Настоящему человеку и настоящему грузину.

Гоглидзе медленно снял заплечный туес, поставил его рядом, сел на камень и стал ждать.

Люди подошли к краю обрыва, тоже присели на камни. Закурили. Тот, что был в военной форме, молодой, с едва отросшей русой кудрявой бородкой, жадно затянувшись несколько раз дымом папиросы, спросил, насмешливо разглядывая Гоглидзе:

— Ну что, чурка одноглазая, добегался?

— Я не чурка! — вскрикнул Гоглидзе. — Сам ты чурка! Ты думаешь, поймал меня? Да? Нет, ты меня не поймал! Вот он я, вон ты! Стреляй, сын шакала! Может быть, оттуда не промахнешься! Ты думаешь, ты человек? Да? Нет, ты не человек! Ты… вы…

Гоглидзе вскочил на ноги, шагнул на край обрыва, хотел сказать что-то еще, чтобы те поняли, как он презирает их и как он не боится смерти, но люди на той стороне смотрели на него с таким равнодушием, что он в тоске и отчаянии взмахнул руками и… и запел.

Он запел боевую песню своих предков, идущих в последний бой:

Мрачные сопки никогда не слыхали таких песен. Если они слыхали вообще какие-нибудь песни с тех пор, как стоят под солнцем. Песня эта, исторгаемая хриплым голосом, своими дикими руладами то скользила по склонам, то падала в ущелья, то возносилась к вершинам и сливалась там с гулом ветра и криками коршунов и орлов.

— Эй ты, чурка одноглазая, заткнись! — не выдержал парень. — Заткнись, тебе говорят! — и передернул затвор карабина.

Но Гоглидзе продолжал петь, вкладывая в песню боль сердца и несбывшиеся надежды. Он пел, прикрыв глаза, из которых текли слезы, — он уже и не пел, а кричал, — и видел далекий Кутаис, снежные вершины гор, облитые солнцем, слышал плеск воды в бурной Риони, родные голоса. Ему казалось — и с каждым мгновением все больше, — что он стоит на козьей тропе, стоит в том месте, где заканчивается самый опасный участок, называемый "Пронеси, господи", под ним лежит глубокое ущелье с тоненькой ниточкой реки на дне ее, курятся селения на склонах гор, невдалеке виднеется родной дом, развалины старинной крепости, и вот сейчас на его голос выйдет отец, старый Тариэл Гоглидзе, приложит козырьком руку к глазам и подхватит песню еще сильным и чистым голосом, и в этой песне Георгий услышит радость долгожданной встречи…

Боль обожгла Гоглидзе, обожгла сразу все тело, пресекла дыхание, оглушила. Он открыл глаза и увидел все тех же людей, вольно сидящих на камнях, все те же скалы, лишь прозрачное облачко дыма, тихо плывущее вверх, как-то меняло всю эту картину, делая ее страшной и до отвращения буднично-реальной.

— Плохо стреляешь, фараон! — прохрипел Георгий, вспомнив, что до революции так называли полицейских. — Все равно ты меня не поймал. Я — свободен! Я… — И снова запел, на этот раз с трудом выталкивая слова из глотки вместе с кровавыми пузырями:

— Где остальные, чурка одноглазая? Куда они подевались? Говори, сволочь! — выкрикивал парень, но в голосе его не было слышно ни злости, ни раздражения, голос его был скорее насмешливым, издевательским, даже веселым, будто парню этому все равно, куда подевались остальные.

Клацнул затвор.

Мгла качнулась перед глазами Георгия Гоглидзе и отступила.

Не дожидаясь выстрела, он собрал остатки сил, шагнул в бездну и задохнулся бросившейся ему в лицо упругой струей воздуха.

Показалось ему, что летит он не вниз, а вверх, в голубизну неба. Тогда бывший учитель Георгий Тариэлович Гоглидзе закричал и, как распял рот криком восторженного ужаса, так и не закрыл его, пока тело не врезалось в облака, мягкие, как постель в его детской колыбели.

Когда крик оборвался слабым шлепком, Игарка покачал головой, произнес бесстрастным голосом:

— Однако, шибко плохо, начальник. Каторга лови — хорошо, стреляй — тоже хорошо, кричи — не хорошо. Каторга — тоже люди, однако. Становой каторга кричи, бей; красный начальник каторга кричи, бей. Игарка плохо понимай такой дело.

— А мне сказали, что ты классово сознательный, — усмехнулся Пашка Кривоносов и попытался заглянуть в неподвижные щелочки глаз Игарки, но там ничего, кроме таинственной черноты, не увидел.

Тогда он заговорил тем назидательным тоном, каким говаривал преподаватель политграмоты на курсах младших командиров и каким сам Кривоносов разговаривал с бойцами своего взвода, только теперь он незаметно для себя подстраивался еще и под язык Игарки:

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

Зов морских просторов приводит паренька из Архангельска на английский барк «Пассат», а затем на клипер «Поймай ветер», принявшим участие гонках кораблей с грузом чая от Тайваньского пролива до Ла-манша. Ему предстоит узнать условия плавания на ботах и карбасах, шхунах, барках и клиперах, как можно поймать и упустить ветер на морских дорогах, что ждет моряка на морских стоянках.

Совсем недавно русский читатель познакомился с историческим романом Клыча Кулиева «Суровые дни», в котором автор обращается к нелёгкому прошлому своей родины, раскрывает волнующие страницы жизни великого туркменского поэта Махтумкули. И вот теперь — встреча с героями новой книги Клыча Кулиева: на этот раз с героями романа «Непокорный алжирец».В этом своём произведении Клыч Кулиев — дипломат в прошлом — пишет о событиях, очевидцем которых был он сам, рассказывает о героической борьбе алжирского народа против иноземных колонизаторов и о сложной судьбе одного из сыновей этого народа — талантливого и честного доктора Решида.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман. Пер. с узб. В. Осипова. - М.: Сов.писатель, 1985.Камиль Яшен - выдающийся узбекский прозаик, драматург, лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда - создал широкое полотно предреволюционных, революционных и первых лет после установления Советской власти в Узбекистане. Главный герой произведения - поэт, драматург и пламенный революционер Хамза Хаким-заде Ниязи, сердце, ум, талант которого были настежь распахнуты перед всеми страстями и бурями своего времени. Прослеженный от юности до зрелых лет, жизненный путь героя дан на фоне главных событий эпохи.

Документальный роман, воскрешающий малоизвестные страницы революционных событий на Урале в 1905—1907 годах. В центре произведения — деятельность легендарных уральских боевиков, их героические дела и судьбы. Прежде всего это братья Кадомцевы, скрывающийся матрос-потемкинец Иван Петров, неуловимый руководитель дружин заводского уральского района Михаил Гузаков, мастер по изготовлению различных взрывных устройств Владимир Густомесов, вожак златоустовских боевиков Иван Артамонов и другие бойцы партии, сыны пролетарского Урала, О многих из них читатель узнает впервые.

Весна тридцать девятого года проснулась в начале апреля и сразу же, без раскачки, принялась за работу: напустила на поля, леса и города теплые ветры, окропила их дождем, — и снег сразу осел, появились проталины, потекли ручьи, набухли почки, выступила вся грязь и весь мусор, всю зиму скрываемые снегом; дворники, точно после строгой комиссии райсовета, принялись ожесточенно скрести тротуары, очищая их от остатков снега и льда; в кронах деревьев загалдели грачи, первые скворцы попробовали осипшие голоса, зазеленела первая трава.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".