Западный канон - [28]

Я уже отмечал, что трагический герой, Лир, и главный злодей, Эдмунд, не обращаются друг к другу ни разу. Они делят сцену в двух важнейших сценах, в начале и ближе к концу, но им нечего друг другу сказать. Они, собственно, не могут и словом перемолвиться, потому что ни один не смог бы увлечь другого ни на секунду. Лир — весь чувство, Эдмунд — его отсутствие. Когда Лир гневается на своих «противных природе» дочерей, Эдмунд, при всем своем уме, не может этого понять, потому что для Эдмунда его поведение по отношению к Глостеру, как и поведение Гонерильи и Реганы по отношению к Лиру, «естественно». Естественнейший из бастардов, Эдмунд неизбежно становится предметом губительной, хищной страсти Гонерильи и Реганы; он потрафляет обеим, и ни та, ни другая не задевает его за живое до тех пор, пока он не видит, как их тела выносят на сцену — на которой лежит он сам, медленно умирая от раны, нанесенной ему его братом Эдгаром.

Размышляя о погибших морских чудищах, Эдмунд встречается лицом к лицу со своим истинным образом и тот освобождает его, превращая в совершенного художника, творца самого себя: «С обеими помолвлен был я. Нынче / Все трое вступим в брак». Его тон изумительно бесстрастен, ирония почти уникальна, хотя Уэбстер и другие яковианцы пытались ее имитировать. Размышляя, Эдвард переходит от иронии к такой тональности, которую я вполне могу почувствовать, но лишь очень условно классифицировать: «Так любим был Эдмунд! / Из-за меня сестра сестру сгубила, / Потом себя». Он не столько обращается к Альбани и Эдгару, сколько говорит вслух, чтобы услышать себя. Шекспир показывает, как этот блистательнейший из злодеев изъясняет себе свою боль, «оттачивает» свой образ, чтобы расширить свободу своего самотворчества. Мы не слышим в его словах ни гордыни, ни изумления, но все же в них звучит удивление чувству близости, пусть лишь с этими ужасными сестрами.

Хэзлитт, с которым я разделяю опасливую симпатию к Эдмунду, подчеркивал в нем отрадное отсутствие всякого лицемерия. В этой сцене, как и в других, в Эдмунде нет никакого притворства, никакой рисовки. Он слышит свои слова и отвечает на них желанием измениться; он понимает, что в моральном плане это будет некая перемена к лучшему, пусть при этом и утверждает, что его природа все равно не меняется: «Уходит жизнь. Хочу добро я сделать, / Хоть это мне несвойственно». По трагической иронии Шекспира, эта перемена происходит слишком поздно, чтобы спасти Корделию. Мы остаемся с вопросом: зачем же тогда Шекспир изображает эту незаурядную метаморфозу в Эдмунде? Есть ли на этот вопрос ответ, нет ли — задумаемся над переменой как таковой: не имеет значения, что, когда Эдмунда уносят, он остается в убеждении, что Природа — ему богиня.

Что имеется в виду, что может иметься в виду, когда литературный персонаж по праву называется «свободным художником»? Ничего подобного в западной литературе до Шекспира я не знаю. Ахиллес, Эней, пилигрим Данте, Дон Кихот не меняются, слыша сказанные ими слова со стороны и совершая на основании услышанного внутренний переворот посредством своих ума и воображения. Наше наивное, но существенное в эстетическом отношении ощущение, что Эдмунд, Гамлет, Фальстаф и десятки других персонажей могут, так сказать, взять и выйти из своих пьес, может быть, даже вопреки желанию самого Шекспира, связано с тем, что они суть свободные художники. Создать такую драматургическую и литературную иллюзию, такой эффект образного языка оказалось по силам одному Шекспиру — тут с ним не сравнился никто, хотя подражают ему по всему миру на протяжении уже почти четырех столетий. Шекспиру это оказалось по силам благодаря «внутренним» монологам — Расину, скажем, они воспрещались доктриной классицизма, не позволявшей трагическому герою напрямую обращаться ни к самому себе, ни к зрителю. Испанские драматурги Золотого века, в первую очередь Лопе де Вега, придают такому монологу вид сонета — барочная эстетика берет верх над самоуглублением. Но нельзя сделать персонаж свободным художником, отказав ему в самоуглублении. В рамках барочной эстетики Шекспир невозможен, но в таком случае трагическая свобода — это Шекспиров оксюморон, а не непременное условие в пьесах Лопе де Веги, Расина или Гёте.

Понятно, почему Сервантес не достиг успеха как драматург, а «Дон Кихот» оказался шедевром. Между Сервантесом и Шекспиром есть герметическое родство: ни Дон Кихот, ни Санчо не являются свободными художниками; они целиком находятся в состоянии игры. Уникальная сила Шекспира в том, что его трагические протагонисты, как герои, так и злодеи, размывают разграничения между естественным состоянием и состоянием игры. Своеобразная власть Гамлета, убедительное наличие у него своего собственного авторского сознания, проявляется не только в перелицовке «Убийства Гонзаго» в «Мышеловку». Рассудок Гамлета — в каждый миг пьеса внутри пьесы, потому что Гамлет — первый среди Шекспировых свободных художников. И его экзальтация, и его муки происходят от постоянного размышления над своим образом. Шекспир находится в центре Канона по меньшей мере отчасти потому, что там находится Гамлет. Интроспективное сознание, способное размышлять над самим собою, есть самый элитистский образ во всей западной культуре, но без него невозможен ни Западный канон, ни, скажем прямо, мы сами.

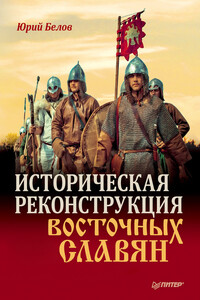

Как жили наши предки-славяне тысячу лет назад? Как выглядели, во что верили, какие обряды проводили, как вели хозяйство и сражались с врагами? Да и вообще: как это – жить, например, веке в девятом? Обо всем этом можно прочитать в книгах. Но есть только один способ испытать на себе – стать реконструктором. Движение исторической реконструкции с каждым годом собирает все больше любителей истории. Как к нему присоединиться? Из чего сшить костюм? Как сделать настоящую кольчугу? Где тренируют древнерусских воинов сегодня? На все вопросы новичка-реконструктора ответит эта книга.

"Когда-то великий князь Константин Павлович произнёс парадоксальную, но верную фразу — «Война портит армию». Перефразируя её можно сказать, что история портит историков. Действительно, откровенная ангажированность и политический заказ, которому спешат следовать некоторые служители музы Клио, никак не способствует установлению исторической истины. Совсем недавно в Киеве с непонятным энтузиазмом была отмечена в общем-то малозаметная дата 100-летия участия украинских войск в германской оккупации Крыма в 1918 г.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.