Толстой и Достоевский. Противостояние - [7]

Роман возник не только как искусство частного европейского горожанина, имеющего свое жилье. Со времен Сервантеса он был зеркалом, через которое воображение рационально смотрело на эмпирическую реальность. «Дон Кихот» сказал неуверенное и сострадательное прощай миру эпопеи; «Робинзон Крузо» наметил мир современного романа. Подобно потерпевшему крушение моряку из книги Дефо, романист окружает себя оградой осязаемых фактов — дивно крепкие дома Бальзака, запах Диккенсовых пудингов, аптечные конторки Флобера и неиссякаемые описи Золя. Если романист увидит отпечаток ноги на песке, он заключит, что это — таящийся в кустах Пятница, а не след эльфа или — как в шекспировском мире — призрачный след «бога Геркулеса, которого Антоний считает покровителем своим»[14].

Мейнстрим западного романа прозаичен — скорее, в буквальном, чем в уничижительном смысле. В нем практически нет места ни Мильтонову Сатане, рассекающему воздух над бескрайними просторами хаоса, ни Трем Ведьмам из «Макбета», плывущим на решете к Алеппо. Ветряные мельницы перестали быть великанами, это просто ветряные мельницы. Зато проза расскажет нам, как ветряные мельницы строят, что они производят, и какие именно звуки издают в непогожую ночь. Ведь в этом и состоит гений романиста — описывать, анализировать, исследовать и накапливать фактические и интроспективные данные. Из всех толкований опыта, за которые берется литература, из всех сформулированных возражений против того, что предлагает действительность, роман дает аргументы наиболее последовательные и всеобъемлющие. Произведения Дефо, Бальзака, Диккенса, Троллопа, Золя или Пруста документируют наше ощущение мира и прошлого. Их книги — ближайшие кузены истории.

Разумеется, к некоторым видам прозы это не относится. На рубежах главенствующей традиции лежат устойчивые зоны иррационализма и мифа. Немалое количество готики (к ней я вернусь в разговоре о Достоевском), «Франкенштейн» миссис Шелли и «Алиса в Стране чудес» — характерные примеры бунта против доминирующего эмпиризма. Достаточно взять Эмили Бронте, Гофмана и По, и уже станет ясно, что развенчанная демонология «донаучной» эры вполне здравствовала и после своей смерти. Но европейский роман XVII–XIX веков был преимущественно светским по мироощущению, рациональным — по методу и социальным — по контексту.

По мере роста технических ресурсов и массивности реализма росли и его масштабные амбиции: он стал претендовать на создание посредством языка обществ, не менее сложных и вещественных, чем те, что существуют во внешнем мире. По малому счету из этих попыток на свет появились «Барчестерские башни» Троллопа, а по крупному — фантастическая мечта о «Человеческой комедии». Согласно планам автора, обрисованным им в 1845 году, она должна была включать 137 отдельных произведений. Французской жизни предстояло найти в ней своего полного двойника. В знаменитом письме 1844 года Бальзак сравнивал свой замысел со свершениями Наполеона, Кювье и О’Коннелла:

«Первый жил жизнью Европы, он сросся с армиями! Второй своими трудами объял весь шар земной! Третий олицетворял собой народ. А мне придется нести в своих мыслях целое общество!»[15]

У всепобеждающего бальзаковского замысла имеется современная параллель: округ Йокнапатофа, «единственный владелец — Уильям Фолкнер».

Но в доктрине и практике реалистического романа с самого начала присутствовал элемент противоречия. Соответствовала ли работа с современным жизненным материалом той самой «высокой серьезности», по выражению Мэтью Арнольда, истинно великой литературы? Вальтер Скотт предпочитал исторические темы в надежде с их помощью достигнуть величия и поэтической отстраненности, характерных для эпопеи и стихотворной драмы. Лишь после рождения произведений Джейн Остин и Джорджа Элиота, Диккенса и Бальзака стало видно, что современное общество и повседневные события могут предоставить материал, с художественной и этической точки зрения не менее захватывающий, чем тот, что поэты и драматурги черпали из древних космологий. Но произведения эти — именно в силу содержательности и мощи — поставили реализм перед лицом новой и, в итоге, более трудноразрешимой дилеммы. Не возобладает ли простая сплошная масса наблюдений за фактами над художественным замыслом романиста и его формальным контролем, не сведет ли она их на нет?

Благодаря этической проницательности и внимательному изучению моральных ценностей, зрелые реалисты XIX века — как показал Ф. Р. Ливис[16] — сумели не дать своему материалу посягнуть на целостность литературной формы. Более того, острейшие критические умы эпохи осознавали опасность излишнего жизнеподобия. Гете и Хэзлит[17] указывали, что попытки изобразить всю полноту современной жизни поставят искусство перед риском превратиться в журналистику. И Гете в прологе к «Фаусту» отметил, что распространение газет уже привело к снижению восприимчивости читающей публики. Это может показаться парадоксальным, но в конце XVIII и начале XIX веков реальность и сама стала более красочной; она захватила людей своими оживленными тонами. Хэзлит задавался вопросом, сможет ли человек, прошедший через эпоху Французской Революции и Наполеоновских войн, найти удовлетворение в наигранной страсти литературы? Прямой — хоть и неверно истолкованный — ответ на этот вызов и Хэзлит, и Гете усматривали в популярности мелодрамы и готического романа.

Эмма Смит, профессор Оксфордского университета, представляет Шекспира как провокационного и по-прежнему современного драматурга и объясняет, что делает его произведения актуальными по сей день. Каждая глава в книге посвящена отдельной пьесе и рассматривает ее в особом ключе. Самая почитаемая фигура английской классики предстает в новом, удивительно вдохновляющем свете. На русском языке публикуется впервые.

Книга представляет собой серию очерков письменной культуры мусульманского периода истории Ирана. В отдельных ее статьях-очерках рассматриваются вопросы авторского самосознания, степени престижности научного и литературного творчества, социального статуса и функции труда поэта и его оплаты, общественного звучания и роли рукописной книги в иранском феодальном обществе.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

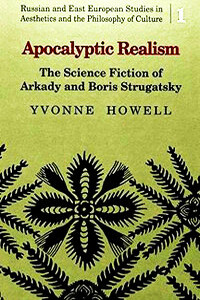

Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.