Пропащий - [4]

Автобиографические повести классика современной австрийской литературы, прозаика и драматурга Томаса Бернхарда (1931–1989) — одна из ярчайших страниц "исповедальной" прозы XX столетия и одновременно — уникальный литературный эксперимент. Поиски слов и образов, в которые можно (или все-таки невозможно?) облечь правду хотя бы об одном человеке — о самом себе, ведутся автором в медитативном пространстве стилистически изощренного художественного текста, порожденного реальностью пережитого самим Бернхардом.

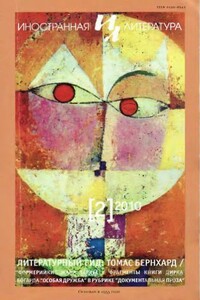

Томас Бернхард (1931–1989) — один из всемирно известных австрийских авторов минувшего XX века. Едва ли не каждое его произведение, а перу писателя принадлежат многочисленные романы и пьесы, стихотворения и рассказы, вызывало при своем появлении шумный, порой с оттенком скандальности, отклик. Причина тому — полемичность по отношению к сложившимся представлениям и современным мифам, своеобразие формы, которой читатель не столько наслаждается, сколько «овладевает».Роман «Стужа» (1963), в центре которого — человек с измененным сознанием — затрагивает комплекс как чисто австрийских, так и общезначимых проблем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

1967 год.В разных корпусах венскойбольницы лежат двое мужчин,прикованные к постели.Рассказчикпо имени ТомасБернхард, поражен недугомлегких, его друг Пауль, племянникзнаменитогофилософаЛюдвигаВитгенштейна, страдает отодного из своихпериодическихприступовбезумия.Поскольку ихнекогдаслучайнаядружбастановится крепче,эти дваэксцентричныхмужчиныначинают открыватьдруг в другевозможноепротивоядие от чувства безнадежностии смертности - духовную симметрию,выкованнуюих общейстрастью к музыке, странным чувствомюмора, отвращением кбуржуазнойВене, и великим страхомперед лицомсмерти.Частичномемуары, частично фантастика, "ПлемянникВитгенштейна" словномедитативный образборьбыхудожника,поддерживающей твердую точку опорыв мире, — потрясающий панегирик реальнойдружбы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

Сборник прозаических текстов "Имитатор голосов" (1978) стоит особняком в литературном наследии Т.Бернхарда. При появлении книга была воспринята как нечто Бернхарду не присущее, для него не органичное. Эти странные истории, смахивающие то ли на газетные заметки из раздела "Происшествия", то ли на макаберные анекдоты, то ли на страшилки-"былички", рассказаны безличным повествователем, иногда скрывающимся за столь же безличным «мы», в нарочито нейтральном, сухо-документальном тоне. Сам писатель характеризовал эти тексты как "сто четыре свободные ассоциации и выдумки, не лишенные философского начала".

Гротескно-сатирическая "зверино-марионеточная" комедия «Знаменитые» (1975) австрийского писателя Томаса Бернхарда обращена к театральному и музыкальному миру, предстающему в эпоху его предельной коммерциализации как всеохватная ярмарка тщеславия, самолюбования, зависти и злословия. Ансамбль персонажей пьесы исполняет многоголосую партитуру этого опереточно-саморазоблачительного действа зло и весело, даже задорно, и Бернхард не скупится на многообразные художественные средства, расцвечивающие текст.