Мир кукол - [7]

Наиболее известны, как у нас в стране, так и за рубежом, семеновские, или мериновские, матрешки — крутобокие красавицы с пышными букетами на «платьях». Именно их мы вспоминаем, когда говорим «русская матрешка», хотя соперничать с загорской (Сергиев Посад после революции был переименован в Загорск, а сейчас снова носит свое историческое название) матрешкой они начали только в 1953 году, впервые попав за границу. Здесь сыграла свою роль яркая оригинальная роспись по уже проверенной временем форме. В 1922 году мериновский мастер А. Ф. Майоров купил на Ярмарке сергиевскую игрушку и попробовал сделать аналогичную.

Японская кукла. 1908

Б. Кустодиев. 1878–1927

Есть еще один центр изготовления матрешек — село Полхов Майдан. Полховомайданских матрешек можно отличить и по форме, и по характеру росписи: они либо довольно вытянутые, либо, наоборот, немного приплюснутые, а роспись строится на контрасте малиново-красного и зеленого с черной обводкой. Производили матрешек и на Вятке, но, поскольку здесь для украшения куклы использовали многотрудную технику инкрустации соломкой, массовый выпуск куклы был невозможен, и большого распространения она не получила.

В России было много центров по изготовлению игрушек, но особенно славился Сергиев Посад. Кукольное дело в этом городе имеет древнюю историю. По легенде, первую деревянную фигуру вырезал на досуге местный глухой и отдал в лавку, расположенную недалеко от Лавры. Поделку купили, а глухой получил новые заказы — так началось производство игрушек в Сергиевом Посаде. Со временем, кроме дерева, для изготовления кукол стали использовать и другие материалы, как, например, папье-маше и фарфор. Самые ранние куклы из папье-маше датируются 20-ми годами XIX века, хотя технология их изготовления несколько отличалась от традиционной. «Собственно папье-маше — смесь рваной бумаги с клеем — в Посаде не делали, а просто накладывали, приклеивая мучным клейстером, один на другой листы бумаги (эстампаж)»(Е. М. Белякова, Е. Е. Штейнбах).

Куклы различались по качеству, цене и конструкции. Особенно популярны были горбачи, скелетки и талии. Название свое эти куклы получили от особенностей конструкции и внешнего вида. У горбачей были большие головы и крохотные ручки, однако, несмотря на непропорциональность, куклы эти были достаточно миловидны. Долгое время они изображали женщин, а на рубеже XIX–XX столетий стали изображать матросов. Скелетки — точеные деревянные куклы с покрытыми мастикой лицами. Вся конструкция их состояла из таких тоненьких палочек, что напоминала скелетик, костюм не снимался, поскольку был приклеен к телу. Талии так были прозваны за стройность, а делали их или целиком из папье-маше, или тело — из ткани, набитой опилками, а головку — из папье-маше. Самой традиционной куклой, можно сказать фирменным знаком Сергиева Посада, стала деревянная пара «Гусар» и «Барыня». Выполненные из четвертинки полена и раскрашенные яркими красками, такие гусары и барыни радовали многих русских ребятишек. Не отказывали себе в удовольствии общения с игрушкой и взрослые. Например, замечательный русский художник А. Бенуа не только запечатлел игрушки в своих работах, но и был их коллекционером, отдавая предпочтение народным, «уходящим» типам. Нет сомнения, что в его коллекции были куклы и из Сергиева Посада.

Кукла в этнографическом костюме. Конец XIX в.

Таких кукол в костюмах народов России делали в мастерской А. Мамонтова в Москве, а с 1891 г. — в учебных игрушечных мастерских Сергиева Посада.

Портрет дочери. 1888

В. Суриков. 1848–1916

Интересны также сергиевопосадские «этнографические» куклы. Сначала их изготовляли в мастерской А. Мамонтова в Москве, а с 1891 года — в учебных игрушечных мастерских Сергиева Посада. Этнографическими они названы потому, что образцами для кукольных костюмов послужили модели этнографического отдела Московского Румянцевского музея. Кроме того, мастера использовали информацию о народном костюме, которую можно было найти в записках Олеария и Меерберга. Фарфоровые головки для кукол делали в Польше, на фабрике Шраера и Фингергута, а после 1912 года они были заменены терракотовыми производства фабрики С. Г. Дунаева (Хотьково). Куклы Сергиева Посада стали получаться такими красивыми, что было решено в 1892 году послать их на выставку в Чикаго, где они успешно завоевали золотую медаль и стали широко продаваться в Америке.

В России в больших количествах изготавливали и куклы с фарфоровыми головками. К сожалению, очень немногие из них сохранились. Сейчас известны куклы таких производителей, как Журавлев и Кочешков (Москва), Шраер и Фингергут (Калиш, Польша), Дунаев (Хотьково). Кукольные головки делали также на заводе Козловых (д. Жировая), Барминых (д. Фрязино), на фабриках Люлейкина (д. Новохаритоново) и Денисова (д. Турыгино) и, возможно, на фабрике Бенуа (Санкт-Петербург). Мастера часто повторяли западные образцы, но по качеству ни в чем не уступали последним. Однако существует прямо противоположное и очень авторитетное мнение: исследователь и историк игрушки А. Г. Оршанский в своей книге «Художественная и кустарная промышленность СССР. 1917–1927» (1927) сообщает, что модели для производства фарфоровых деталей делали «русские деревянные резчики, лишь редко подражая иностранным образцам, а чаще создавая свои типы». К сожалению, подтвердить это высказывание довольно трудно: долгие годы тяжелейших условий, в которых существовала страна, стали смертельным приговором хрупким игрушкам. Сохранилось лишь небольшое количество образцов дореволюционного производства, и они сильно напоминают ранние немецкие кукольные головки. Но в том, что оригинальные идеи были, — нет сомнений.

Книга посвящена «низшей» мифологии славян, т. е. народным поверьям о персонажах нечистой силы — русалках, ведьмах, домовых, о духе-любовнике и духах-прорицателях и т. п. Затрагиваются проблемы, связанные с трудностями идентификации демонологических персонажей и с разработкой методов сравнительного изучения демонологии разных славянских народов. При исследовании этого важнейшего фрагмента народной культуры главным для автора остается факт включенности мифологических персонажей во все сферы бытовой и обрядовой жизни традиционного общества.

Марк Уральский — автор большого числа научно-публицистических работ и документальной прозы. Его новая книга посвящена истории жизни и литературно-общественной деятельности Ильи Марковича Троцкого (1879, Ромны — 1969, Нью-Йорк) — журналиста-«русскословца», затем эмигранта, активного деятеля ОРТ, чья личность в силу «политической неблагозвучности» фамилии долгое время оставалась в тени забвения. Между тем он является инициатором кампании за присуждение Ивану Бунину Нобелевской премии по литературе, автором многочисленных статей, представляющих сегодня ценнейшее собрание документов по истории Серебряного века и русской эмиграции «первой волны».

В сборник вошли наиболее значительные и достоверные воспоминания о великом русском писателе А. С. Грибоедове: С. Бегичева, П. Вяземского, А. Бестужева, В. Кюхельбекера, П. Каратыгина, рассказы друзей Грибоедова, собранные Д. Смирновым, и др.

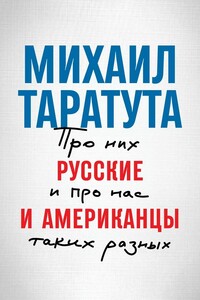

Эта книга о том, что делает нас русскими, а американцев – американцами. Чем мы отличаемся друг от друга в восприятии мира и себя? Как думаем и как реагируем на происходящее? И что сделало нас такими, какие мы есть? Известный журналист-международник Михаил Таратута провел в США 12 лет. Его программа «Америка с Михаилом Таратутой» во многом открывала нам эту страну. В книге автор показывает, как несходство исторических путей и культурных кодов русских и американцев определяет различия в быту, карьере, подходах к бизнесу и политике.

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.