Где-то за Варшавой - [2]

Пожалуй, этот старый поляк не в себе.

— Погоди, старшой, — сказал Голубовский. — Ведь он не зря кивает… на что-то или на кого-то показывает…

— Похоже. Но что там, в стене? Не замурован же там фриц…

— Да ведь за стеной амбарчик или как по-ихнему. Прямо к хате прижимается. Разве не заметил?

— Да-а, точно. Туда и кивает хозяин.

— Проверим, — сержант подошел к стене, ткнул в нее пальцем, спросил старика: — Там?

Тот закивал головой, на этот раз нормально, склоняя ее вперед. Но так и не произнес ни слова. Что ж, онемеешь от страха, когда просидишь пять лет под немцем, еще рядом с варшавскими ужасами. Мы молча вышли из дома и, изготовив оружие, приблизились к сараюшке. Стало светлее, и все-таки промозглая мгла все еще стелилась над землей. Я приготовил трофейный фонарь. Был он очень хорош, на длинной ручке с переключающимся светом: и рассеянным, и собирающимся в прицельный луч. Я избрал последний. Прильнувшее к хате строение было ветхим, дверь в него — широкой. Сержант рванул ее, луч фонаря вонзился в темноту. И я сразу увидел немцев.

Три солдата лежали на трухлявой соломе. Даже при нашем появлении они не сделали попытки встать, лишь чуть приподняли головы. Широко открытые глаза обратились к нам. Без сомнения, ранения у всех трех были тяжелыми: застывшая темная кровь на бинтах и одежде, брошенное в углу оружие, общее безразличие к своей судьбе. Я пережил такое ранение с его смертельной усталостью, безразличием: будь что будет. Все-таки решил их коротко расспросить: война-то идет, передо мной противник. К тому времени я наборзился вести допросы. Коротко, строго. На такие вопросы обычно дают точные ответы. Так и отвечал один из немцев — я разглядел, что он ефрейтор. Номера полка, дивизии мне ничего не сказали. Ясно стало одно: беспорядочно отступали из Варшавы; из окружения, вероятно, вырвались единицы. Вот и все. Осталось пригнать машину, погрузить на нее раненых и доставить в полковую санчасть — там докторша Мария Алексеевна подбинтует повязки и отправит в медсанбат, а то и в госпиталь. В общем, фрицам подфартило.

— Федор, — распорядился я, — иду за машиной. Покарауль… Хотя эти-то не убегут.

Утомленный бессонной боевой ночью, размышляя, удастся ли поспать, не сыграют ли вскоре «отбой-поход», я шагал не спеша к батарее. Мечтал, что на ночь остановимся в польском фольварке, растопим печь, поспим в тепле, предварительно приняв наркомовские и закусив тушенкой. Я уже подходил к своим орудиям, когда позади раздался выстрел. Один. Только один. Да, стреляли оттуда, от крайней польской хаты. Там был мой сержант, Голубовский. Одиночный неожиданный выстрел в тишине показался тревожнее, чем пушечный и минометный гром минувшей ночи. Я побежал, изготовив оружие к бою. Заполошная мысль терзала меня: неужели выстрелил кто-либо из раненых фрицев? Может, тот, кого допрашивал? Но почему? Невероятно. А если… Дурак я, рассиропился, забыл о свирепости гитлеровцев, которая, правда, встречалась все реже. Больше кричали: «Криг капут! Гитлер капут!». Но вдруг попался фанатик, ненавистник, готовый на все. И пистолет припрятал… А я даже не обыскал их, раззява!

Подбежал и увидел, что дверь сарая открыта, а в проеме стоит Голубовский. Слава Богу, живой и как будто невредимый. Меня только смутило выражение его лица, крепко сжатые губы, сузившиеся глаза; оно точно окаменело.

— Кто? Кто стрелял? — крикнул я и, не дожидаясь ответа, заглянул в сарай и сразу понял, что один из немцев мертв. То был ефрейтор, с которым я только что разговаривал. Выстрел был точным — в висок.

— Что, застрелился? — предположил я. — Может, рыльце в пушку?

— Нет, — хрипло ответил Голубовский. — Я его…

— Ты? Зачем? За что? — Мое недоумение было так велико, что я даже не мог предположить причину. А Голубовский никогда не совершал опрометчивых поступков. Знал его с сорок третьего, с боев под Севском. Умен, сдержан, мастер своего дела. Особых грехов за ним не водилось. Разве что падок до слабого пола: впрочем, у женщин вообще, а у полячек в частности и особенности он имел поразительный успех; говорили, что покорил знаменитую в Минске-Мазовецком красавицу пани Софию… Ну это, положим, считалось доблестью… А тут что?

И прямо признается: застрелил. Убил раненого. Не помню случая, чтобы кто-нибудь в нашем полку сделал такое. Сколько стреляли по самолетам, танкам, пехоте, отбивались от контратак, ходили в рейды по немецким тылам… Но чтобы застрелить пленного, безоружного, да еще раненого… Невероятно!

Я, перейдя безотчетно на «вы», спросил:

— За что вы убили его? За что? Немец покушался на вас? Угрожал вам?

— Не немец он, не немец, — зло ответил Голубовский.

— А кто же еще? — изумился я. — Кто? Американец? Англичанин? Француз? Может, еще… русский?

— Так точно, так точно, — с остервенением повторил сержант. — Именно русский… Да и какой он русский. Власовец он, бандит, вот его национальность.

— Вла-со-вец? Откуда вы взяли? Узнали его, что ли?

Голубовский промолчал, только крутые желваки двигались на скулах.

— Отвечайте!

— Власовец… И все… Такие моих батю и брата убили… Поизгалялись и повесили.

— Но-о, позволь, — я снова невольно перешел на привычное «ты». — Как же ты мог в этом немецком ефрейторе узнать русского? И еще предателя? В толк не возьму. Объясни.

Книга написана на основе испытанного и пережитого автором. Волнующе показано боевое крещение юного защитника Родины — вчерашнего школьника, становление личности и жизненный выбор в острых, сложных обстоятельствах.

Три месяца в тыловом госпитале на Урале находится тяжело раненный боец — без руки, без речи, без памяти, без документов… Когда к нему наконец начало возвращаться прошлое, аноним неожиданно привлек внимание сотрудников особого отдела «Смерш».

«…Поезжай в армейские тылы, там передашь начальству эти вот бумаги, ясно? Ну и людей посмотришь, себя покажешь. Н-да, в этих местах красавиц пруд пруди…».

«Их радист-разведчик расположился хитро… и поддерживал связь по рации со своим начальством. В наступивших сумерках скопление наших войск, наверное, представлялось ему достойной поживой для фашистских пикировщиков».

«…И теперь, спустя полстолетия, возникает в моей памяти та удивительная, кажется, невероятная неделя, вроде бы невыдуманный анекдот из времен второй мировой войны. Но ведь все это было, было».

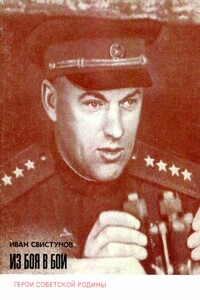

Книга повествует о трех поколениях защитников Родины: кавалеристах гражданской войны, бойцах Великой Отечественной и о современных парашютистах-авиаторах.

Когда Человек предстал перед Богом, он сказал ему: Господин мой, я всё испытал в жизни. Был сир и убог, власти притесняли меня, голодал, кров мой разрушен, дети и жена оставили меня. Люди обходят меня с презрением и никому нет до меня дела. Разве я не познал все тяготы жизни и не заслужил Твоего прощения?На что Бог ответил ему: Ты не дрожал в промёрзшем окопе, не бежал безумным в последнюю атаку, хватая грудью свинец, не валялся в ночи на стылой земле с разорванным осколками животом. Ты не был на войне, а потому не знаешь о жизни ничего.Книга «Вестники Судного дня» рассказывает о жуткой правде прошедшей Великой войны.

До сих пор всё, что русский читатель знал о трагедии тысяч эльзасцев, насильственно призванных в немецкую армию во время Второй мировой войны, — это статья Ильи Эренбурга «Голос Эльзаса», опубликованная в «Правде» 10 июня 1943 года. Именно после этой статьи судьба французских военнопленных изменилась в лучшую сторону, а некоторой части из них удалось оказаться во французской Африке, в ряду сражавшихся там с немцами войск генерала де Голля. Но до того — мучительная служба в ненавистном вермахте, отчаянные попытки дезертировать и сдаться в советский плен, долгие месяцы пребывания в лагере под Тамбовом.

Излагается судьба одной семьи в тяжёлые военные годы. Автору хотелось рассказать потомкам, как и чем люди жили в это время, во что верили, о чем мечтали, на что надеялись.Адресуется широкому кругу читателей.Болкунов Анатолий Васильевич — старший преподаватель медицинской подготовки Кубанского Государственного Университета кафедры гражданской обороны, капитан медицинской службы.

Ященко Николай Тихонович (1906-1987) - известный забайкальский писатель, талантливый прозаик и публицист. Он родился на станции Хилок в семье рабочего-железнодорожника. В марте 1922 г. вступил в комсомол, работал разносчиком газет, пионерским вожатым, культпропагандистом, секретарем ячейки РКСМ. В 1925 г. он - секретарь губернской детской газеты “Внучата Ильича". Затем трудился в ряде газет Забайкалья и Восточной Сибири. В 1933-1942 годах работал в газете забайкальских железнодорожников “Отпор", где показал себя способным фельетонистом, оперативно откликающимся на злобу дня, высмеивающим косность, бюрократизм, все то, что мешало социалистическому строительству.

Эта книга посвящена дважды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому.В центре внимания писателя — отдельные эпизоды из истории Великой Отечественной войны, в которых наиболее ярко проявились полководческий талант Рокоссовского, его мужество, человеческое обаяние, принципиальность и настойчивость коммуниста.

Роман известного польского писателя и сценариста Анджея Мулярчика, ставший основой киношедевра великого польского режиссера Анджея Вайды. Простым, почти документальным языком автор рассказывает о страшной катастрофе в небольшом селе под Смоленском, в которой погибли тысячи польских офицеров. Трагичность и актуальность темы заставляет задуматься не только о неумолимости хода мировой истории, но и о прощении ради блага своих детей, которым предстоит жить дальше. Это книга о вере, боли и никогда не умирающей надежде.

«…Число «три» для меня, девятнадцатилетнего лейтенанта, оказалось несчастливым. Через три дня после моего вступления в должность командира роты я испытал три неудачи подряд. Командир полка сделал мне третье и последнее, как он сказал, замечание за беспорядок в казарме; в тот же день исчезли три моих подчиненных, и, наконец, в роте пропали три пары валенок».