Евпатий - [5]

Закрыв тетрадь, я всё-таки немного засомневался. А если я ошибаюсь? Если Илпатеевым следует заняться по-настоящему? Вон ведь что мы издаём-то... Но, с другой стороны, напиши я даже хорошее редакторское заключение, добудь рецензии, обмани главную редакторшу, ведь всё равно где-нибудь наверняка оборвётся, а занадеевшийся Илпатеев обидится, как Бог на шамана Оточа, затаится, сделается паче чаянья врагом. Нет! Лучше уж поразглагольствовать, как обычно, о «двойной функции слова», о «если можешь, не пиши», о тайне художественности и т. п. И лучше будет, и как-то ответственнее.

Но Илпатеев не дал мне.

— Достаточно! — прервал он где-то уже на двойной функции. — Спасибо тебе, Петя, ещё раз.

Он рассмеялся своей освещающей лицо улыбкой и точь-в-точь, как в прошлый раз, протянул руку. За рукописью.

Мы сидели в торце нашего издательского коридора. Коридор был пуст. За дверями у машинисток стрекотали пишущие машинки. И тут я снова сделал «прокол». Я предложил Илпатееву подождать меня внизу. Рабочий день заканчивался, начальство ушло, и, если он, Илпатеев, не возражает, мы можем, сказал я, погулять немного вместе на свежем воздухе.

Илпатеев кивнул. Хорошо! Он подождёт меня.

Он уходил полутёмным нашим длинным коридором, а я смотрел, как, словно уносимое детдомовской нянькой дитё, пялит на меня бирюзовые глазки из подмышки его злополучная отвергнутая мною тетрадь.

Была серая, влажная, любимая моя осень. По истресканному свежеотмытому асфальту там и сям распластались бледно-жёлтые, утратившие упругость листья. Голова у меня гудела от многочасового, насилующего душу чтения, и было приятно идти вот так не спеша, перебрасываясь редкими словами с малознакомым неглупым собеседником.

— Да-а, — тянул я с некоторой фальшью, но где-то и искренне, — кто бы мог подумать, Николай! Четверть века прошло с той поры, как мы играли с вами в шахматы, а мы вот идём, беседуем — и вроде так и надо, ничего особенного, всё в порядке вещей.

Илпатеев молчал. Он был небрит, в мятой заношенной кепочке и выглядел хуже, изнурённее, чем в прошлую нашу встречу. Однако серые его глазки порой оживлялись и взглядывали на меня снизу умненько и твёрдо, будто толкали прозрачной палочкой.

Всё-таки нужно было что-то сказать про рукопись, и я, как бы косвенно, обмолвился, что-де, когда у тебя четыре сына, это как четыре капли из одной большой. Собери обратно в неё, сложи характеры, и получится отец.

Илпатеев коротко толкнул меня сбоку своей палочкой и ждал, что я скажу дальше.

Если Джочи-хан, продолжал я, не сын Чингис-хана, а «меркитская начинка», то, судя по Чагадаю и Огодаю, папочка складывается в не особенного-то «богатура».

Илпатеев засмеялся. Смех у него, я уже говорил, был негромкий и неожиданно приятный, низкоголосый. И вообще, мне в тот раз показалось, он напоминал экземпляр некоей замечательной, быть может, породы, но, как это бывает у собак, самого уже последнего, поскребышного в помёте. То, что у первого, второго, третьего — окрас, форма лап, экстерьер — ярко, рельефно, доведено до биологического своего предела, у последыша притушено, как будто недосказано из-за генетической усталости.

Нет, он не согласен со мной, сказал Илпатеев. Был ведь ещё брат — самый младший — «отчигин». Тулуй. Красивый, сильный и благородный. Он умер молодым, лет тридцати, пожертвовав жизнью ради отца.

Когда Бату-хан войдёт в силу, он будет помогать его жене, а сын Тулуя Мункэ с его помощью станет впоследствии каганом в Карокоруме сразу за Гуюк-ханом.

— Тогда почему же...

— Почему из-за Джочи такой сыр-бор? — подхватил Илпатеев, перебивая меня.

— Именно!

Илпатеев усмехнулся.

— Любят потому что его.

— Лю-ю-юбят? Ах так? — поразился я. — Вишь ведь что.

И больше мы про рукопись не заговаривали. Избегали как бы по обоюдному согласию.

Миновав площадь, здание горкома партии, обошли по дуге беломраморное, роскошное здание драмтеатра, где по периметру в нишах стояли чугунные фигурки «драматургов». Кроме Шекспира, все были наши, свои, даже Маяковский. Шекспир же был в панталонах-галифе, с усами, шпагой и лысый.

Мы отходили, а Илпатеев всё оглядывался на грациозно-твёрдую фигурку Пушкина... Пушкина у нас в Яминске любят почему-то. Есть улица его имени, городской сад, куда мы шли с Илпатеевым. Кинотеатр. Штук шесть разных памятников. А лучший — как раз вот этот, в драмтеатровой нише.

Напрасно я бегу к сионским высотам,

Грех алчный гонится за мною по пятам...

Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,

Голодный лев следит оленя бег пахучий...

Закончив, Илпатеев вопросительно толкнул меня своей палочкой, но я ничего не отвечал ему. Откровенно говоря, с некоторых пор разговоры о грехе, покаянии, добре и зле не вызывают во мне энтузиазма. Чистые, нечистые. Друг, враг. Мне хотелось процитировать Илпатееву стишок моей племянницы, но я не стал. «Прекрасная природа. Расцветшие цветы. Не зря живу я на этом свете!» И вообще столь чарующе действующие в студенческую пору литературные разговоры давно перестали меня волновать.

Мы медленно брели с Илпатеевым по влажному, темнеющему городскому саду. Тополя. Осины. Ясенелистый клён. Калина. Рябина. Багрец, золото. Желтеющая по вершинкам трава. Упрыгивающие бочком вороны. И берёза у хоккейной коробки, единственная здесь — плакучая, качает слегка под ветром роскошною рыжею своею гривой. И девушки, пьяные мужики, чёрные терьеры, велосипедисты. И в глубине за деревьями, где танцплощадка, пробуя гитары с проводами и жуткие свои барабаны, готовится к вечерней «тусовке» местный наш яминский хэви-метал. «Ты меня не лю-ю-юби-и-шь...». О Господи, думал я. Смена поколений. Папа плохой. Экскаватор времени. Старые осыпающиеся холмики выравниваются под новые застройки. «Не лю-ю-ю-ю-бишь...»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге, куда включены повесть «Сентябрь», ранее публиковавшаяся в журнале «Сибирские огни», и рассказы, автор ведет откровенный разговор о молодом современнике, об осмыслении им подлинных и мнимых ценностей, о долге человека перед обществом и совестью.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

Владимир Курносенко - прежде челябинский, а ныне псковский житель. Его роман «Евпатий» номинирован на премию «Русский Букер» (1997), а повесть «Прекрасны лица спящих» вошла в шорт-лист премии имени Ивана Петровича Белкина (2004). «Сперва как врач-хирург, затем - как литератор, он понял очень простую, но многим и многим людям недоступную истину: прежде чем сделать операцию больному, надо самому почувствовать боль человеческую. А задача врача и вместе с нимлитератора - помочь убавить боль и уменьшить страдания человека» (Виктор Астафьев)

Молодой писатель из Челябинска в доверительной лирической форме стремится утвердить высокую моральную ответственность каждого человека не только за свою судьбу, но и за судьбы других людей.

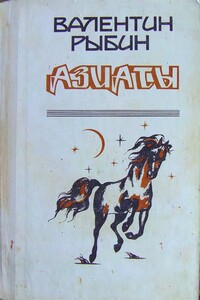

В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стефан Цвейг — австрийский прозаик, публицист, критик, автор множества новелл, ряда романов и беллетризованных биографий. В 1920-х он стал ошеломляюще знаменит. Со свойственной ему трезвостью Цвейг объяснял успех прежде всего заботой о читателе: подобно скульптору, он, автор, отсекал лишнее от первоначального текста, превращая его в емкую небольшую книгу.Перевод с немецкого П. С. Бернштейна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.