Детектив, или Опыт свободного нарратива - [7]

И весь этот нехитрый, в общем, расклад, понял гениальный мозг Игната ещё в первые дни следствия. Но Игнат уже до одержимости хотел и ненавидел Ирину, а ещё учуял — как свежую кровь — близкий и дразнящий запах денег. С няньки взять нечего. Правда никому не нужна. А правда, смешанная с ложью, укажет следствию на Никонова — и тогда:

1) он насолит Наталье (ненавистное имя!)

2) за молчание получит деньги от Натальи и Никонова. Да, они не получили никакого наследства, но Ирина, светлая, чистая Ира, неужели она не поступится своим достоянием ради спасения ближнего? Заплатят. Хоть три шкуры с них дери. Богачей жалеть и вовсе нечего — зажрались.

3) А может и Иру.

Одна нестыковка — княжна, ещё не осознав весь его замысел, не видя нависших над собственной головою грозовых туч, поняла, что Никонову грозит суд, срок, гибель карьеры и репутации, а она жалела троих — вместе с нерождённой девочкой — его детей. Старших она на коленях качала и забавляла их не то английскими лимериками, не то рубайятами Хаяма. В любом случае, те не понимали ни слова, но она так ласково глядела, так весело говорила, что и им делалось весело. И они смеялись, и память об этом осталось в её душе драгоценной каплей янтарного счастья. И вот их отца губит этот гадкий человек. И она решилась на разговор с нянькой. Молила её всю ночь — и умолила во всём сознаться, обещая деньги и прощение за деятельное раскаяние.

Что старухе было её или божье прощение? Душа её давно почивала в раю, там, в сорокоградусном морозе, на кожаном сиденье, рядом с похмельно пахнущим, небритым мужиком, который в моменты высшего наслаждения упоённо и вслух читал Метерлинка, и смеялся, оттого, что понять его было некому — Галлия далеко, а Сибирь — вот она! Что ей было прощение? Но деньги помогли бы внукам, а старая кошка хотела принести им ещё одну задушенную мышь — самую жирную со всего подпола.

Нянька призналась Игнату, и тогда Игнат убил её. Много ли надо? Припугнул, старую, и по щекам нахлестал. Впрочем, убийцей Игнат не был. Не совладал с собой, когда понял, что старая, пощажённая им, никому не нужная женщина, рушит весь его замысел. Такая волна бессильного гнева плеснула на его жалкую душу, что он не помнил себя, когда кричал, топал, сыпал пощёчины. Его прошиб холодный пот, когда Игнат увидел, что старуха оседает. Но тогда гнев схлынул, уступая место холодному рассудку. А рассудку смерть старухи была выгодна.

И всё. Судьба Никонова подвисла на волоске. Наталья, пытаясь спасти любовника от суда, а Ирину от позора (пусть не в глазах людей, но в её собственных, в Ирининых глазах, чего девушка могла и не вынести. Так вот, Наталья) со всей убедительностью зрелой драматической акрисы просит Ирину уступить Игнату. И она уступает. Ему платят, упрашивая, умаливая принять деньги. Он даёт себя уговорить. И всё бы на этом закончилось, осталась бы торжествовать эта игнатовская бесчеловечная машинерия холостого разума, но.

Не удержался. Позвонил Ирине через две недели, назначил свидание. Или койка — хоть раз! — или никакие деньги не спасут их шкуры, все доказательства у адвоката, если его (Игната, портрет № 1) убьют, всё станет известно. Пришёл на тайную встречу (чёрти куда, задворки; боялся — и потому был сильно пьян), но вместо холодного и немого сопротивления княжны, которое он готовился уже брать приступами горячей страсти, его лезвие по горлу полоснуло. Это Никонов, врач, мнимый шкипер, всё узнал, понял — и не стерпел. Ирине строго-настрого наказал быть дома, а сам пошёл совершать единственный в жизни подвиг. Но многие и одного не совершают, а он смог. И ты сумей, читатель.

Господи, Господи! Чего стоило это Никонову. Думаешь так просто — убить? Сколько ночей он не будет спать, слушай шорохи в коридоре. Сколько раз он вновь и вновь будет представлять старую, замызганную, пыльную комнату, доски на окнах и тусклую лампу, как въелась в его память обстановка — низкая софа, подушечки, обтянутые потёртым дерматином, клетчатый, красно-чёрный плед, шкаф, который так сильно рассохся и накренился, что дверцы не закрывались вовсе, сушёные мухи на подоконнике, высохшие потёки белой масляной краски на раме — он помнил всё. Свои мерные шаги, тревожный стук сердце, дыхание, вспотевшую ладонь, которая сжимала бритву, ноготь большого пальца, которым то и дело Никонов пробовал лезвие на остроту — всё, всё, всё осталось с ним до конца дней, торопливые и неверные шаги пьяного Игната, его удивлённо распахнутые глаза, мысль, которая всплыла в этих двух озёрах будто рыбка в прозрачной воде — её можно было видеть, движение её плавников — уловить. Он помнил взмах. И всё, больше ничего не помнил, остальное — горячка и сон, не с ним и не в этом мире.

Он не выдержал. Осунулся, исхудал. Стал нервен и вспыльчив. Почти не спал и плохо ел. У него случилось нервное расстройство и он, верно, совсем погиб бы, но тут его жене, остепенившейся стрекозе, пришло в голову, что с мужем что-то не так. Собрала деньги, заняла у подруг — и купила билеты на морской круиз. Ветер, солце, брызги, и Никонов как-то успокоился и даже располнел. Вернулся к жизни, но — сердце, сердце…

2142 год. Технология ментального переноса позволяет дать людям новую жизнь в теле осужденного преступника. Но только избранным. У смертельно больной Элен всего один шанс, однако выбирают другого. Сможет ли ее жених спасти возлюбленную? Что скрывается в дневниках победившего претендента, одного из отцов-изобретателей «переноса»? И можно ли купить жизнь ценой чужой смерти?Это повесть о любви, надежде и силе человеческого духа, устремленного к знаниям.

Рассказ о рыжем герцоге Жоффруа, его супруге, герцогине Изольде, его верном рыцаре, паладине Шарле де Крайоси, его преосвященстве епископе Жане де Саборне и поэте Джабраиле аль Самуди.

Молодой офицер ожидает расстрела за попытку убийства диктатора. В его ли чертах угадывается лицо перемен?

Рассказ о коренном переломе, случившимся в одном обществе, которое когда-то построило Среброгорящую Дремчугу.

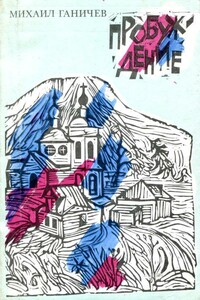

Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.