Аквинат [заметки]

1

Это не отменяет, разумеется, факта появления отдельных трудов, реализующих по-настоящему значительные и амбициозные замыслы.

2

С крайними формулировками этих двух стратегий и их третейской оценкой можно познакомиться, например, в статье: Флат К. Как писать историю средневековой философии? // Логос / Пер. А. Маркова. 2009. № 4–5. С. 224–246.

3

Прозвище, данное Фоме его товарищами по учебе в Кельне. – Прим, пер.

4

Здесь и далее в квадратных скобках приводятся дополнения переводчика, а в круглых скобках – авторский текст. – Прим. ред.

5

Species – термин средневековой философии, обозначающий формальные образования разных уровней, промежуточные между внешним объектом и конечным понятием об объекте, которое образует интеллект. Собственная функция species – служить средством переноса информации об объекте из внешней среды в интеллект и активизировать на каждом этапе этого переноса соответствующую познавательную способность. Согласно средневековым представлениям, species могут иметь как чувственную, так и умопостигаемую природу; при этом чувственные species имеют место не только в зрительном восприятии, но и в других чувствах, подразумевающих дистанцию между объектом и органом чувства (слух, обоняние; поэтому распространенный в русских переводах термин «вид», которым пытаются передавать латинское species, представляется крайне неудачным). Онтологическая природа species разных уровней и типов интерпретируется в разные эпохи и разными авторами весьма различно. Этот разнобой в понимании species (и в вопросе о необходимости их наличия вообще) у самих средневековых авторов, а также отсутствие в современных философских языках адекватного слова побуждает многих исследователей оставлять этот термин без перевода. – Прим. пер.

6

В аналитической философии религии под фундаментализмом понимается такое представление о структуре знания индивида, согласно которому все верования, которых придерживается данный индивид, являются либо базисными, либо они должны обосновываться базисными верованиями. Таким образом, в эпистемологическом фундаментализме устанавливается, что некоторые из убеждений индивида основываются на других убеждениях, в которые он верит, например, в силу их самоочевидности или в силу изначального доверия к источнику этого верования (например, словарю при проверке правописания). В рамках эпистемологического фундаментализма получили развитие два направления: (1) теория «должной базовости» (proper basicality), т. е. теория нелогического обоснования, и теория «должного обоснования» (appropriate support), т. е. теория логического обоснования. – Прим. ред.

7

Компатибилизм (от англ, compatible – логически совместимый, логически непротиворечивый) – одно из направлений в решении проблемы детерминизма/ индетерминизма (обладает ли человек свободой воли, если детерминизм истинен?) в рамках современной аналитической философии религии. Компатибилисты считают, что возможно предложить такую теорию, в которой постулаты о божественном всемогуществе и всеведении (детерминизм) и о свободе человеческой воли (индетерминизм) были бы непротиворечиво согласованы между собой. Соответственно, инкомпатибилисты придерживаются противоположной точки зрения. Инкомпатибилисты, считающие, что в мире действуют только законы детерминизма и ни одно живое существо не обладает свободой, называются «жесткими детерминистами». Те же, кто отстаивает, что мир не детерминирован и хотя бы некоторые из живых существ обладают свободой воли, называются «либертарианцами». См. также: Kane, Robert. A Contemporary Introduction to Free Will. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005; Pereboom, Derk. Living Without Free Will. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2001. —Прим. ped.

8

Хабитус (habitus) – труднопереводимый схоластический термин. У Аквината хабитус относится к категории качества и обозначает трудноустранимую акциденцию, располагающую субъект в отношении либо его бытия, либо действия. Расположение в отношении бытия является сущностным хабитусом (например, здоровье); расположение в отношении действия является способностью (например, способность к мышлению, волеизъявлению). Подробнее см. в: ST Iа IIае 49–54. —Прим. ред.

9

«Эмерджентность» (Emergence) – термин современной аналитической философии, восходящий к работе Джорджа Генри Льюиса «Проблемы жизни и сознания» (1875 г.). Общий смысл термина сводится к следующему: эмерджентные сущности (или свойства) вытекают из более фундаментальных сущностей (свойств), но при этом они не сводимы к ним. Этот термин широко употребляется в эпистемологии и в онтологии: в этих областях философии существуют даже различные теории эмерджентных свойств. Однако в целом, можно сказать, что в эпистемологии под теорией эмерджентности понимаются ограничения, свойственные человеческому разуму при попытке им познать сложную систему, а в онтологии – стратифицированное строение реальности, которая состоит из (1) простых и составных структур, при этом каждый последующий уровень сложнее предыдущих, и (2) разных сочетаний элементов предыдущих уровней, но не сводится к ним. – Прим. ред.

10

Тем более (лат.). – Прим. пер.

11

Максима (лат.). – Прим. пер.

12

С соответствующими изменениями (лат.). – Прим. пер.

13

Est propria virtus eius – в данном случае, свойственная сущности (сущностная) добродетель. Поскольку добродетель – род совершенства, постольку все, стремящиеся к собственному совершенству, стремится к совершенству, присущему сущности. – Прим. ред.

14

Представление об обратимости сущего и трансценденталий восходит к Боэцию. С одной стороны, «благое» подразумевает, что сущее является желаемым, с другой – всякое сущее является желаемым в силу того, что оно сущее. – Прим. ред.

15

Формально принцип супервентности гласит, что не может быть различия в наборе свойств А (супервттиые свойства) без различия в наборе свойств В (субвентные свойства): «Супервентность имеется тогда, когда не может быть различия одного рода без различия другого рода» (Lewis, D. К. The Plurality of Worlds. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 14). Супервентность – один из центральных терминов современной аналитической философии, применяющийся в каждой из ее областей: например, получило распространение то утверждение, что моральное, ментальное, эстетическое следуют за физическим (супервентно над ним); модальные истины супервентны над немодальными. – Прим. ред.

16

На первый взгляд (лат.). – Прим. пер.

17

С большим основанием (лат.). – Прим. пер.

18

Акцидентально (лат.). – Прим. пер.

19

Синдересис – технический термин схоластической философии, обозначающий внутренний (недискурсивный) принцип морального сознания каждого человека, направляющий его к благу и удерживающий от зла. Понятие было разработано Аристотелем, настаивавшем на существовании отправного пункта для человеческого рассуждения и что первые принципы, служащие этой цели, не могут быть познаны человеческим разумом дискурсивно. В последствии этот термин был использован блж. Иеронимом в «Толковании на книгу пророка Иезекииля», в котором он упоминается как способность души и описывается как искра сознания.

20

В оригинале – глава 5. – Прим. ред.

21

Имеется в виду знаменитая аналогия Аристотеля из трактата «О душе» 11,12 (424 а 17–25) – о восприятии органами чувств формы как отпечатке предмета на воске. – Прим. ред.

22

В оригинале – часть III, глава 10. – Прим. ред.

23

В оригинале – глава 12. – Прим. ред.

24

Фома Аквинский проводит следующее деление благодати. Во-первых, благодать подразделяется по порядку направления человека к Богу на освящающую (gratia gratum faciens) и даром данную (gratia gratis data). Посредством освящающей благодати человек сам соединяется с Богом, даром данная благодать дается для помощи в спасении другого человека. Во-вторых, в обоих этих смыслах благодать подразделяется на действующую (gratia operans) и содействующую (gratia cooperans). О действующей благодати говорится тогда, когда человек движим к благу, приводящему к спасению, только Богом. В случае содействующей благодати Бог укрепляет человеческую волю изнутри, помогая самой человеческой воле прийти к благу; в этом случае действие приписывается и Богу и человеческой воле. Наконец, в-третьих, любой вид благодати может пониматься как предшествующая (gratia praeveniens) и последующая (gratia subsequens). Здесь деление проводится в соответствии с пятью дарами благодати: излечение души, желание блага, актуальное совершение желаемого блага, непоколебимость в благе, достижение славы. Благодать, обуславливающая первый дар, называется предшествующей относительно второго дара. Благодать, причинно обуславливающая второй дар, называется последующей по отношению к первому дару. Подробнее см.: ST Iа IIae. 111. 1–3. – Прим, ред.

25

Для Стамп полупелагианство (подход к решению вопроса о соотношении благодати и свободы воли Иоанна Кассиана) такая же ересь, как и собственно пелагианство. Однако это не так для православных: истинность учения прп. Иоанна была засвидетельствована на Арелатском Соборе между 470 и 475 г. – Прим. ред.

26

В оригинале – глава 13. – Прим. ред.

27

Здесь речь идет об оформлении волевой способности. Нафан, в данном примере, имеет определенный потенциальный волевой акт. После проявления своей воли, волевой акт станет действительным. – Прим. ред.

28

Луис Молина (1535–1600) – испанский католический богослов, известный сочинением «Согласование свободы воли с дарами благодати, божественным предвидением, провидением, предопределением и осуждением в свете некоторых положений первой части божественного Фомы» (1588), в котором он пытался показать, что учение о божественном предопределении согласуется с положением о свободе воли человека, трактуя действенность заслуг в спасении почти так же, как осужденный Пелагий. Для цели согласования божественного предопределения и свободы человеческой воли Молина разработал понятие «среднего знания» (scientia media) Бога, относящееся

29

к знанию Богом бесконечного числа высказываний по форме: если Ивану сегодня вечером предложат купить лотерейный билет, то он свободно его приобретет. Против концепции Молины выступили многие богословы, среди которых был и доминиканец Доминго Баньес (1528–1604). Спор между сторонниками теории «среднего знания» и его противниками так и не получил официального разрешения. В современной англо-американской философии религии данная полемика (между современными пропонентами и оппонентами теории «среднего знания») занимает одно из ключевых мест. См., например: Флинт Т. П., Божественное провидение И Оксфордское руководство по философской теологии / Ред. Т. П. Флинт и Рей М. К. / Пер. В. В. Васильева. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 393–427; Dekker, Е. Middle Knowledge. Leuven: Peeters, 2000. —Прим. ред.

>11 См. «Введение», прим. III. – Прим. ред.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

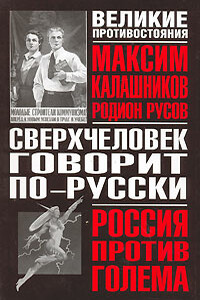

Продолжается ли эволюция вида "человек разумный"? Придется ли нам жить в мире, где будет не один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем? Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, созданный в русской традиции? Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек - дело ближайшего будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.