Живой обелиск - [46]

«Только в адатах не записано нашей фамилии», — любил он повторять. Пожалуй, и Коста он любил настолько, насколько это соответствовало его личным интересам. Впрочем, наверное, любовь была искренней. Когда знакомые приносили газеты и книги со стихами, статьями, сказаниями и рисунками Коста, он сиял от радости. Не потому, что напечатанное могло облегчить чью-то судьбу. Это его не волновало. А от сознания, что мог сказать: «Вот видели? Мой любимый, славный арвад[29]».

Коста смотрел на Садуллу, нарядного, в белой накрахмаленной сорочке с черной бабочкой, на его рыжее драповое пальто и блестящие хромовые штиблеты. Садулла хороший парень, он его любил, но не мог преодолеть отчуждения при виде сытых глаз на холеном лице. Садулла же слишком уважал своего «брата», чтобы отнестись к нему безразлично. Лицо его мгновенно остыло.

— Как — не вернулся? А это что, твой двойник?

— Да. Сам я никогда не вернусь оттуда.

— Перестань шутить, Готта! Лучше давай отметим твое возвращение…

— Одолжи мне своего коня, — не дал он договорить Садулле.

У фотографа потемнело лицо.

— Зачем тебе конь, Готта?

— Мне надо ехать туда, — Коста махнул рукой куда-то в сторону.

— Куда? Туда, где находятся отказавшиеся есть кашу с молоком? — спросил он озабоченно.

— Нет, Садулла! Я иду туда, где смогу сбросить проклятый груз… Хоть на время, — прошептал он.

— А где ты сейчас такое место сыщешь, Готта? Не жар ли у тебя? — встрепенулся фотограф, приложив ладонь к его лбу. — Лоб у тебя ледяной!

— Я должен ехать к Чендзе и Леуа!

— К Чендзе и Леуа пусть едут наши враги!

— Им нечего там делать. Они заточили музыку в клетку…

— Клянусь, ты бредишь, Готта.

— Пусти меня, я пойду пешком.

— Я тебе хоть дилижанс снаряжу — только успокойся.

Коста полоснул фотографа взглядом.

— Ты можешь шутить, Садулла. Тебе не приходится петь за кусок чурека, как слепому Кубады.

— О ком ты печешься, Готта? Кто этот Кубады?

— Тот, кто пляшет и поет за кусок чурека. Босой, голодный, бездомный, как тысячи других.

— А-а-а, вспомнил! Этот многоликий Кубады висит на стене твоей мастерской… в разных позах!

— Это воображение. Таких, как слепой Кубады, не может написать ни одна кисть.

Они миновали Чугунный мост.

— Но их хвалил даже русский художник Верещагин, побывавший в твоей мастерской!

Коста схватил фотографа за драповый воротник.

— А вы с господином Верещагиным когда-нибудь видели страх и голод в детских глазах?

— Успокойся, я же ничего такого не сказал!

— Ты отгорожен от них стенами своей лаборатории, а господин Верещагин — бортами военного крейсера, на котором он удостоился плавать по высочайшему повелению.

— Готта, успокойся… Я и сам ходил голодным!

— Но ты забыл о прошлом! Тебе уже не слышится кваканье лягушек из трещин собственных ног!

«Да воздастся тому, кто, находясь в беде, заботится о ближнем», — подумал Садулла.

— Идем запрягать коня, — сказал он твердо, потянув Коста за руку.

IV

Он ехал туда, где прошло его беззаботное детство, туда, где покоился любимый отец Леуа, вечно бормотавший под нос: «И что из тебя получится, Готта, что?»

Справа и слева умудренные вечностью горы. На склонах Адайхох, как шерстяные пряди, клочья молочно-белого тумана. Контуры острых вершин. Впереди — аркан узкой тропинки, брошенной в глубь ущелья. Среди рассеченных скал грохот разъяренного Терека.

Для Чендзе земля Нара давно стала пухом. Положить бы отяжелевшую голову на ее колени, погладить скользящую по щекам мягкую ладонь старой горянки и поднести ее к губам, чтоб почувствовать запах свежего молока и горячей кукурузной лепешки… Хоть раз, хоть раз! Да, он затем и едет в Нар, чтоб хоть раз услышать упрек Чендзе, заплетающей для него новые чувяки: «Неугомонный ты, Готта!.. Каждый божий день тебе нужны новые чувяки!»

Приехать, чтобы увидеть места, где они когда-то с ровесником Сауи Томайты пасли ягнят. Посидеть у тлеющего очага, потом пойти с двумя пирогами и кувшином араки на кладбище, развести на могилах Чендзе и Леуа огонь, окропить затвердевшую могильную землю аракой, помянуть души усопших.

Конь остановился, мысли путника разбились, как стекло о камень.

Услышав из-за выступа скалы тупой стук, путник спешился и повел коня за собой. Прав был слепой Кубады, когда говорил: «Лучше не видеть глазами истину, которой для нас не существует».

Мальчик лет девяти-десяти с трудом приподнимал огромный железный молот, который падал на камень от собственной тяжести. Это повторялось без конца.

Младший мальчик и собака собирали осколки камней по другую сторону дороги. Собака — зубами, мальчик — изрезанными руками.

Четвероногий каменщик залаял, увидев незнакомого человека. Старший мальчик оцепенел.

— Дай-ка мне свою кувалду, — путник забыл даже пожелать удачи мальчикам.

Он подвесил шапку и башлык к седлу, расстегнул черкеску, размахнулся.

«Купп! Купп! Купп!»

Свист разлетающихся осколков смешался с ревом Терека. Мальчики заулыбались, собака завиляла хвостом и заскулила от удовольствия.

«Так бы рассыпаться и тем, кто заставляет сирот заниматься непосильным трудом!» — думал он, ломая и разрушая каменные глыбы.

Время от времени Коста поглядывал на улыбающиеся лица мальчиков, и их детские наивные улыбки согревали ему душу.

Открывающая книгу Бориса Ямпольского повесть «Карусель» — романтическая история первой любви, окрашенной юношеской нежностью и верностью, исполненной высоких порывов. Это своеобразная исповедь молодого человека нашего времени, взволнованный лирический монолог.Рассказы и миниатюры, вошедшие в книгу, делятся на несколько циклов. По одному из них — «Волшебный фонарь» — и названа эта книга. Здесь и лирические новеллы, и написанные с добрым юмором рассказы о детях, и жанровые зарисовки, и своеобразные рассказы о природе, и юморески, и рассказы о животных.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.

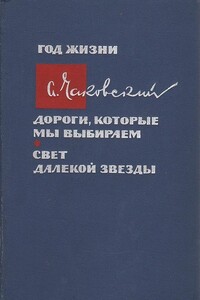

Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».