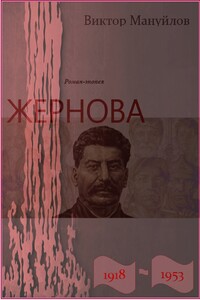

Жернова. 1918-1953. Вторжение - [27]

Вспомнилось, как встречался с немцами на границе всего лишь год назад. Ничего, люди как люди. Несколько высокомерны и чопорны, а в остальном вполне нормальны. Хотя, конечно, фашисты. Но что такое фашизм? Идеология или человеческая сущность? Или в той или иной идеологии выражаются те или иные национальные особенности? Как, например, в еврейском сионизме. И не потому ли евреи так тщательно оберегают свою идеологию от постороннего глаза, наряжая ее в цветные лоскутки и обволакивая цветистыми речениями? Не оберегали бы, давно растворились бы среди других народов, ан нет — стоят наособицу и при каждом удобном случае показывают свои сионистские зубы.

А впрочем, черт с ними со всеми! Ему-то, бывшему подпаску, что до них! Вот если бы всей этой сволочи еще и до него, Дудника, не было никакого дела, тогда бы в мире наступил мир и согласие. А то ведь приходится драться, часто не видя, с кем именно. Цветана этого не понимает. А он, хотя и понимает, но тоже не железный. Все изнашивается, всему приходит конец.

А может, эта война не против него, Дудника, а против тех сил, которые вызрели на его земле, с которыми он не мог справиться сам, потому что его заставляли справляться не с теми, с кем надо было? Кому он служил? Народу? Родине? Начальству? Себе? Кому, кому, кому? А может быть, Левке Пакусу с его еврейской нетерпимостью и еврейским фанатизмом? Или грузину Сталину? Но какие тут связи и существуют ли они на самом деле? Огромная страна, безбрежные пространства. Раньше, в стародавние времена, о которых он знает только из книг, если человеку становилось невмоготу от притеснения властей, он уходил в тайгу, в степи, в тундру, иные шли искать новых земель. За морем, за океаном. Оставались на месте лишь самые терпеливые, покладистые. Непокорные уходили, неравнодушные. А нынче никуда не уйдешь. Все описано и занесено в амбарные книги. Каждая речка и каждый горный распадок. Непокорных загнали за Можай, покорные верны своей покорности. А дальше что?

А как хорошо пахнет по утрам деревня парным молоком и печеным хлебом! Коровы пылят по улице, хрипло ревет общинный бугай с кольцом в розовых ноздрях. Туман стелется над лугом, ласточки носятся в солнечном свете, а само солнце величаво выплывает из-за зубчатой стены угрюмого леса, и приглушенный расстоянием колокольный звон скользит по его лучам…

Никогда этого уже не будет. Ни-ко-гда.

По шоссе в сторону Вильнюса нескончаемой чередой грохочут танки с белыми крестами на пятнистой броне, гудят машины с пехотой, трещат мотоциклы. Слышится губная гармошка, веселый, беспечный смех здоровых солдатских глоток.

А по обочине, навстречу танкам и машинам, в пыли и бензиновой гари, ползет серая лента пленных красноармейцев. Рев и гул моторов слились с монотонным шарканьем множества пар ног, точно это старики, а не молодые и здоровые люди, еще вчера бойко маршировавшие по улицам и площадям городов, по плацам военных лагерей. У большинства в глазах смертная тоска. Здоровые поддерживают раненых, многие босиком.

Но есть среди пленных и такие, которые весело оглядывают немецкие танки, подмигивают сидящим в кузовах солдатам. И шагают они бодро, и шинели при них, и сидоры горбом топорщатся за спиной. Так и кажется, что эти красноармейцы то ли не понимают, кто они теперь такие и куда их ведут, то ли такой исход для них не явился неожиданным. Остальные посматривают на них неодобрительно, но молчат, растерянные и подавленные случившимся.

Немцев-конвоиров не так уж и много, они разомлели от жары, рукава засучены, воротники расстегнуты, каски болтаются на поясном ремне, но винтовки и автоматы на взводе и пальцы на спусковых крючках.

Вечереет. С запада наползает лиловая туча, верхушка ее переливается золотом, низ черен и время от времени мерцает сполохами молний.

Артемий Дудник затаился в густой тени молодых елок. На нем кирзовые сапоги, солдатская форма, через плечо шинельная скатка, за спиной тощий сидор, в опущенной руке немецкий автомат, за поясом немецкие гранаты с длинными деревянными ручками. Лес, набухающий душными сумерками, молча взирает на ползущую по дороге, ревущую моторами и лязгающую железными траками бесконечную колонну какой-то механизированной немецкой части, на пленных, бредущих в обратную сторону. Туча все ближе, она растет, покрывая голубое небо, наползая на солнце.

Чуть качнулась еловая ветка — и лес поглотил Дудника, растворил среди сосен и елей, берез и осин.

Глава 15

20 июня у командира отряда малых сторожевых кораблей капитана второго ранга Ерофея Тихоновича Пивоварова выдался свободный от службы вечер. Он пришел домой, переоделся, умылся и сидел теперь за столом в ожидании ужина. Две дочери Пивоварова, пяти и шести лет, щебетали, устроившись у него на коленях. Жена смотрела на эту сцену и счастливо улыбалась, раскладывая по тарелкам жареную картошку и котлеты. И Пивоваров поглядывал на жену с улыбкой и думал, что ему повезло с женитьбой, что у них впереди целая ночь и целая жизнь.

Они услыхали знакомый треск мотоцикла одновременно, и девочки тоже, и посмотрели друг на друга: Пивоваров с нескрываемой досадой, жена с тревогой, а дочери чуть ли ни со слезами. Все знали, что означает этот треск, и хотя прошел уже год с тех пор, как они обосновались в Лиепае на берегу Балтийского моря, но привыкнуть к этому вестнику разлуки так и не смогли. Особенно девочки.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)

Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.

«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…