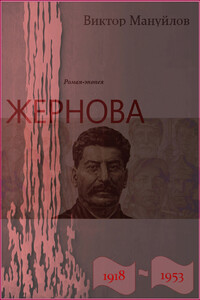

Жернова. 1918–1953. Клетка - [33]

Вот те на! А где же Пакус? Неужто это он ухайдакал этого зэка? Ай да жид! Ай да чекист! А таким выглядел тихоней…

Плошкин вышел на поляну, обследовал ее, вернулся к убитому, обыскал — пусто. Он обежал вокруг поляны, забирая в глубь леса, но нигде никаких следов не нашел, кроме следов борьбы под ближайшей елью. Пакус будто в воду канул.

Может, он решил вернуться на заимку? Может, он перешел на ту сторону болота?

И едва Плошкин спустился к болоту, как увидел свежие следы, а через пару сотен метров и самого Пакуса, лежащего на спине между кочками с закрытыми глазами.

Ну, слава богу! И, кажется, жив. Поспать, что ли, прилег? Нет, не похоже…

Плошкин вытащил из-за пояса топор и осторожно приблизился к Пакусу: с этим жидом надо держать ухо востро.

Наклонился над ним.

Ресницы у лежащего задрожали, глаза медленно раскрылись, взгляды Пакуса и Плошкина встретились.

Так они смотрели друг на друга какое-то время, и тут глаза Пакуса стали заполняться влагой, как это бывает у лошади, чувствующей свой конец. Вот влага переполнила их, и мутноватые слезы одна за другой покатились из краешек глаз к ушам и затерялись в рыжеватых с проседью волосах.

— Ты никак ранетый? — спросил Плошкин, разглядывая Пакуса и убирая топор за пояс.

Но тот ничего не ответил, лишь губы его дрогнули, сложились в кривую ухмылку да так и замерли.

И Плошкин догадался, что Пакуса хватила кондрашка, что он уже не жилец на этом свете.

В раздумье он присел рядом на кочку, увидел винтовку, взял ее в руки, повертел, открыл затвор — увы, патронов там не оказалось.

— Ну вот, Лев Борисыч, — заговорил Сидор Силыч, впервые назвав Пакуса по имени-отчеству, — вот она жизня-то наша какая: не знашь, где упадешь. Однако, лежать здеся мягко, на мху-то, соломки подстилать без надобности. Вот только мокро, пожалуй. Дай-кось я тебя положу повыше, на кочки. Или отнесть наверх? А? — И уставился в неподвижные глаза.

Пакус чуть шевельнул губами, но с них не слетело ни звука. Тогда он прикрыл глаза, выдавив последние слезинки.

— Ну и ладно. Отнесу тебя наверх. Так и быть. Хоть ты и хотел всех нас заложить, да бог тебе не дал сотворить энтот грех. Одним грехом меньше — все помирать легче… А ты, как я погляжу, хоть и жидовского роду-племени, а прыткой: эк какого гуся прижучил, — говорил Плошкин, закидывая за спину винтовку. — А я вот хотел тебя топором. Теперича получается, что ни к чему мне руки об тебя кровянить. Оно и лучше.

С этими словами Плошкин наклонился, поднял тело Пакуса на руки, подбросил, взвалил на плечо, как куль с зерном, услыхал, как что-то звякнуло у того в карманах, отметил это в уме и, отложив на потом, понес вон из болота, к поляне. Но, добравшись до поляны и оглядевшись, решил, что оставлять больного здесь не след: наткнется еще кто-нибудь, даже если и на мертвого, станет известно лагерному начальству, а те догадаются, что не вся бригада Плошкина лежит под обвалом, и организуют погоню, — понес выше и уложил среди густого подроста-пихтача, заполонившего старую гарь.

Здесь Плошкин обыскал Пакуса, нашел патроны, нож и все остальное, переложил в свои карманы.

— Тебе энто теперича ни к чему, Лев Борисыч, а мне пригодится, — бормотал Сидор Силыч, не столько для Пакуса, сколько для себя.

Он надрал мха, обложил Пакуса со всех сторон, сверху накрыл лапником и тоже мхом, оставив ненакрытым только лицо.

— Вот тут ты и помрешь. Тут-то оно и лучше, на воле-то, а не в зоне. — Склонился к самому лицу, спросил, заглядывая в глаза: — Может, что передать на волю хошь?

Но в глазах Пакуса, хотя и следили они неотрывно за каждым движением бригадира, уже прочно угнездилась смертная тоска, столько раз виденная Плошкиным у разных людей, при разных обстоятельствах расстающихся с жизнью.

— Ну и ладно, и бог с тобою, — пробормотал Сидор Силыч, выпрямляясь. — Сам еще не знаю, выберусь ли… — Почесал затылок, сдвинув шапку на лоб, повздыхал: в эту минуту он совсем не был похож на того Плошкина, который зуботычинами выбивал из своей бригады кубы породы. — Земле — вот ведь грех какой! — придать тебя не могу, потому как ждать мне недосуг, а господь и так примет твою душу. Там вы с ним рассудите, что и как.

Загнал патроны в патронник, повесил винтовку на плечо, перекрестился на солнце и пошел прочь. И ни разу не оглянулся. А Пакусу почему-то очень этого хотелось — увидеть напоследок прощальный человеческий взгляд, и он гипнотизировал спину Плошкина до тех пор, пока того не поглотили сумрачные лесные заросли.

Глава 17

Пакус умирал долго. Он то приходил в сознание, то впадал в забытье. Тела он почти не чувствовал, оно занемело, но когда испражнялся под себя, испытывал беспокойство: ему все казалось, что его вот-вот найдут, а от него несет, и люди будут отворачиваться от него с презрением. Хотя над ним, над самым лицом его, все время неподвижно висели ядовито-зеленые ветви молодых пихт, и сквозь них ничего нельзя было разглядеть — лишь рваные лоскутки неба, чудились ему, между тем, то звезды на темном небе, то яркое солнце, и казалось, что миновало уже много-много дней, как оставил его здесь Плошкин, и впереди еще тоже много дней, а где-то совсем рядом ходят люди, но он не может дать им знать, что лежит от них всего в нескольких шагах.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

Историческое сочинение А. В. Амфитеатрова (1862-1938) “Зверь из бездны” прослеживает жизненный путь Нерона - последнего римского императора из династии Цезарей. Подробное воспроизведение родословной Нерона, натуралистическое описание дворцовых оргий, масштабное изображение великих исторических событий и личностей, использование неожиданных исторических параллелей и, наконец, прекрасный слог делают книгу интересной как для любителей приятного чтения, так и для тонких ценителей интеллектуальной литературы.

Остров Майорка, времена испанской инквизиции. Группа местных евреев-выкрестов продолжает тайно соблюдать иудейские ритуалы. Опасаясь доносов, они решают бежать от преследований на корабле через Атлантику. Но штормовая погода разрушает их планы. Тридцать семь беглецов-неудачников схвачены и приговорены к сожжению на костре. В своей прозе, одновременно лиричной и напряженной, Риера воссоздает жизнь испанского острова в XVII веке, искусно вплетая историю гонений в исторический, культурный и религиозный орнамент эпохи.

В книге "Недуг бытия" Дмитрия Голубкова читатель встретится с именами известных русских поэтов — Е.Баратынского, А.Полежаева, М.Лермонтова.

Повесть о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году в городе Орехове-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова.

Исторический роман о борьбе народов Средней Азии и Восточного Туркестана против китайских завоевателей, издавна пытавшихся захватить и поработить их земли. События развертываются в конце II в. до нашей эры, когда войска китайских правителей под флагом Желтого дракона вероломно напали на мирную древнеферганскую страну Давань. Даваньцы в союзе с родственными народами разгромили и изгнали захватчиков. Книга рассчитана на массового читателя.

В настоящий сборник включены романы и повесть Дмитрия Балашова, не вошедшие в цикл романов "Государи московские". "Господин Великий Новгород". Тринадцатый век. Русь упрямо подымается из пепла. Недавно умер Александр Невский, и Новгороду в тяжелейшей Раковорской битве 1268 года приходится отражать натиск немецкого ордена, задумавшего сквитаться за не столь давний разгром на Чудском озере. Повесть Дмитрия Балашова знакомит с бытом, жизнью, искусством, всем духовным и материальным укладом, языком новгородцев второй половины XIII столетия.

Весна тридцать девятого года проснулась в начале апреля и сразу же, без раскачки, принялась за работу: напустила на поля, леса и города теплые ветры, окропила их дождем, — и снег сразу осел, появились проталины, потекли ручьи, набухли почки, выступила вся грязь и весь мусор, всю зиму скрываемые снегом; дворники, точно после строгой комиссии райсовета, принялись ожесточенно скрести тротуары, очищая их от остатков снега и льда; в кронах деревьев загалдели грачи, первые скворцы попробовали осипшие голоса, зазеленела первая трава.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".