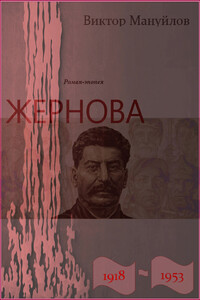

Жернова. 1918–1953. Двойная жизнь - [4]

Потом детей отослали спать, Надежда Сергеевна на несколько минут отлучилась с ними и, оставив детей на попечение няни, вернулась к столу.

Праздничный ужин продолжался за полночь. Пели революционные песни, русские, грузинские, украинские, и засиделись бы до утра, если бы не сознание того, что завтра надо рано вставать и ехать на Красную площадь, где состоится военный парад и демонстрация трудящихся, где присутствие Сталина на Мавзолее Ленина обязательно, — только это остановило праздничный ужин и развело всех по спальням.

Сталин остался доволен семейным вечером, никому не звонил, а дежурному начальнику охраны велел его не беспокоить, если ничего не случится из ряда вон выходящего.

В спальне, раздевшись и уже лежа в постели, он с удовольствием и некоторым нетерпением наблюдал, как раздевается и приводит себя в порядок жена, расчесывая короткие черные волосы возле большого зеркала. Она сидела к мужу вполоборота, он видел в зеркале ее пухлые щеки и несколько тяжеловатый подбородок, прямой нос и маленький чувственный рот, широкие черные брови… — в общем, не красавица, конечно, и ума не так уж много, так жене и не нужно много ума, для нее главное не это…

И снова вспомнил ту свою бессонную первую ночь на квартире Аллилуевых и ощутил почти то же волнение, какое испытывал четырнадцать лет назад.

Когда Надежда Сергеевна, в полупрозрачной шелковой рубашке подошла к постели и протянула руку к выключателю напольного торшера, Сталин поймал ее руку и потянул ее к себе.

— Я хочу тебя видеть, — произнес он тихо, приподнялся и начал стаскивать через голову с нее рубашку. Добавил, отбросив рубашку в сторону: — Всю-всю хочу видеть.

— Что это с тобой? — тихим и довольным смехом ответила Надежда Сергеевна, прильнув к нему, увы, уже не таким юным, но все еще стройным телом молодой и цветущей женщины.

Сталин на руках навис над этим телом, стал целовать его, начав с глаз, спустившись к грудям, уже не столь упругим, как когда-то, потом к животу, а Надежда Сергеевна теребила его густые волосы, запустив в них пальцы, и руки ее двигались все быстрее и нетерпеливее, таща эту голову к себе, помогая ногами, пока он не овладел ею, дохнув в лицо табачным и винным перегаром.

Она подумала, что никак не может приучить его чистить на ночь зубы, но тут же забыла об этом, отдавшись ритмическим движениям и превратившись в ощущение себя самой, обволакивающее тело ее и волю.

Глава 3

— Вчера Полина Молотова рассказывала мне, — говорила рано утром Надежда Сергеевна своему мужу, сидя возле зеркала в халате и расчесывая волосы после мытья, — что Москву буквально наводнили голодающие с Украины, что дети до того худы, что прямо кожа да кости, а у матерей нет молока…

— Твоя Полина вечно сует свой нос не в свои дела, — резко перебил жену Сталин, натягивающий в это время на ноги мягкие сапоги. — Скажу Вячеславу, чтобы задрал ей юбку и высек хорошенько по заднице, а сам не высечет, прикажу Менжинскому: у него специалисты найдутся.

— Как тебе не стыдно, Иосиф? Полина — очень порядочная женщина, она сострадает этим несчастным людям… — Надежда Сергеевна повернулась к мужу, черные глаза ее горели гневом и, как показалось Сталину, самой неподдельной ненавистью.

Он посмотрел на нее тяжелым оценивающим взглядом, глубокая складка рассекла его лоб. В замешательстве погладил усы: куда девались ее вчерашняя нежность и понимание? — и только тогда произнес хрипловатым голосом:

— Вот и пусть сострадает молча, а не мелет, чего не положено, своим длинным жидовским языком!

Надежда Сергеевна смутилась: она знала, что означает этот взгляд, эта поперечная складка на лбу, этот хрипловатый голос, но все же не остановилась:

— Но ведь это же факт, Иосиф, что на Украине голод, в Белоруссии голод, на Дону и Кубани тоже, и что до такого состояния народ довела не только засуха, но и… но и бесчеловечное отношение к крестьянам местных властей… Надо же что-то делать, Иосиф! Нельзя же так жестоко и безразлично относиться к своему народу, который на своих плечах…

— Надежда, заткнись! — оборвал Сталин жену. — Еще не хватало, чтобы дома у меня тоже образовалась оппозиция и начались политические свары. Поменьше слушай всяких дур! А если я узнаю, что эта будто бы безобидная женская болтовня кем-то направляется… Не забывай, чья ты жена, что у меня полно врагов, что они спят и видят, чтобы в моем доме начались распри на политической почве, чтобы товарищ Сталин растерялся и пошел у них на поводу. Предупреждаю тебя последний раз: ни слова о политике! Все!

— Ты груб и не чуток, Иосиф! — воскликнула Надежда Сергеевна, и на глаза ее навернулись слезы обиды. — Мои слова вызваны состраданием к бедным, беззащитным людям, они никем не направляются, да будет тебе это известно. И не только к ним, но и к тем, кого преследуют твои опричники… Не думай, что я ничего не вижу и не понимаю! И, пожалуйста, не ори на меня: это тебе не твои прихлебатели, которые ненавидят и презирают свой собственный народ. Я твоя жена…

— А пошла ты знаешь куда со своим состраданием и пониманием! — тихо, еле слышно, но на таком пределе бешенства произнес Сталин, что Надежда Сергеевна вздрогнула и замолчала.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.

Весна тридцать девятого года проснулась в начале апреля и сразу же, без раскачки, принялась за работу: напустила на поля, леса и города теплые ветры, окропила их дождем, — и снег сразу осел, появились проталины, потекли ручьи, набухли почки, выступила вся грязь и весь мусор, всю зиму скрываемые снегом; дворники, точно после строгой комиссии райсовета, принялись ожесточенно скрести тротуары, очищая их от остатков снега и льда; в кронах деревьев загалдели грачи, первые скворцы попробовали осипшие голоса, зазеленела первая трава.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.