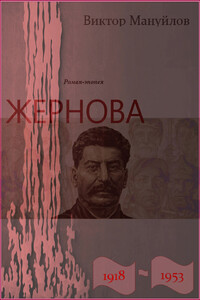

Жернова. 1918–1953. Двойная жизнь - [2]

Сталин до боли стиснул челюсти, вспомнив, как раскололось Политбюро, когда встал вопрос о дальнейшей судьбе Рютина, которого он потребовал расстрелять немедленно и без всяких проволочек. Не поддержали его ближайшие соратники, испугались ответственности, решили умыть руки, каждый, небось, подумал, что и его может не минуть чаша сия. Так на кого же тогда можно положиться безоговорочно? Выходит, что таких людей в его окружении нет. Только Молотов да Каганович проголосовали за, остальные кто против, кто воздержался. Но это еще не значит, что и эти двое пойдут за товарищем Сталиным до конца: именно они-то и есть наипервейшие бюрократы.

А Зиновьев с Каменевым… Оказывается, они отлично знали о заговоре Рютина, читали распространяемые его сторонниками антисоветские и антипартийные документы, но ни один из них не донес в ЦК о существующем заговоре. В этот заговор входят и люди из так называемой "школы Бухарина", следовательно, и сам Бухарин не мог не знать об этом заговоре. Что же получается? Получается, что все пронизано заговором против Сталина, а по существу — против партии и соввласти.

Но самое главное заключается в том, что позиция Рютина в самом существенном совпадает с позицией Троцкого: и тот и другой считают, что Сталин предал революцию, создал класс бюрократии, опирается на людей, которые примкнули к советской власти исключительно в шкурных интересах, что настоящих революционеров Сталин преследует, ссылает и сажает в тюрьмы.

Если Троцкий издалека, а Рютин вблизи видят опасность для советской власти в советской же бюрократии, то, судя по всему, они не так уж далеки от истины. Одного они не учитывают, что советская бюрократия возникла не без помощи того же товарища Троцкого, который особенно благоволил к евреям. Именно они увидели в Троцком человека, способного ввергнуть их в огонь новой революционной войны, отнять у них завоеванные позиции. Не удивительно, что ему, Сталину, в борьбе с Троцким волей-неволей пришлось опираться на эту жиреющую бюрократию.

Или товарищ Сталин не понимает, что все так называемые "дела" — "Шахтинское", "Промпартии" и прочие — есть в первую очередь борьба новой бюрократии со старой за теплые местечки, а уж во вторую — борьба с саботажем, диверсиями и вредительством? Или он не понимает, что люди, имевшие собственность при царе или мечтавшие ее иметь после Февральской революции, смирятся с ролью революционных альтруистов и романтиков? Все товарищ Сталин понимает, все видит, но вынужден делать вид, что не понимает и не видит, иначе не миновать ему участи Троцкого и ему подобных. Поэтому-то новая бюрократия горой стоит за товарища Сталина, поэтому так прославляет и возвеличивает его, что он не мешает ей жиреть и превращаться в особый и весьма привилегированный класс.

Взять те же песни, в которых товарища Сталина сравнивают то с соколом, то с орлом, то еще черт знает с чем! Сравнивать-то сравнивают, а что в действительности за душой у этих поэтов и композиторов? Еще вчера они воспевали революцию как стихийное стремление народных масс к свободе и счастью, как завоевание народом права свободно выражать свои суждения обо всем и обо всех, добиваться, чтобы эти суждения осуществлялись на практике. А кто из этих писак и пиликальщиков задумался, что такое свобода и счастье в историческом смысле? Кто из них попытался хотя бы мысленно встать на его, Сталина, место и с его высоты, а не со своей убогой колоколенки, взглянуть на практическую сторону этого извечного стремления народов к свободе и счастью? Кто из них испытал раздвоение сознания между тем, что есть, и тем, что необходимо? А товарищу Сталину приходится испытывать подобное ежедневно, ежечасно, подстраиваясь под общую тенденцию, выпячивая одних, изолируя других, побивая своих врагов их же оружием.

Как там, в Библии, дай бог памяти?

"Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, что Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти".

Вот так-то: просто и ясно, как выеденное яйцо. Беда лишь в том, что сегодня практически все "пророки", вызубрив с десяток цитат из Маркса и Ленина, говорят на одном и том же языке, все они восхваляют товарища Сталина, и трудно отличить, кто врет и лицемерит, а кто искренен и говорит правду.

Так что же делать? Всех — под топор? Но чьими руками? И не занесут ли эти руки топор над самим товарищем Сталиным?

Осторожность и еще раз осторожность. Иначе, стремясь к одному, обретешь нечто совершенно противоположное.

И вот странное и неразрешимое противоречие: почему из века в век одно и то же? Почему сперва некие государственные и общественные институты приносят пользу обществу и государству, но через какое-то время они же начинают работать больше на самих себя, чем на общество и государство? Более того, начинают разрушать и общество и государство. Так было с опричниной при Иване Грозном, так было с иноземцами, которых брали на русскую службу при Петре Первом и его потомках. То же самое нынче происходит с партией, советской властью, НКВД, ОГПУ и даже армией. Нет, надо исподволь готовиться к Большой чистке, к такой чистке, чтобы летели не только партбилеты, которые через какое-то время возвращаются к своим хозяевам, но и головы. В России иначе нельзя.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.

Весна тридцать девятого года проснулась в начале апреля и сразу же, без раскачки, принялась за работу: напустила на поля, леса и города теплые ветры, окропила их дождем, — и снег сразу осел, появились проталины, потекли ручьи, набухли почки, выступила вся грязь и весь мусор, всю зиму скрываемые снегом; дворники, точно после строгой комиссии райсовета, принялись ожесточенно скрести тротуары, очищая их от остатков снега и льда; в кронах деревьев загалдели грачи, первые скворцы попробовали осипшие голоса, зазеленела первая трава.

«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.