Записки на досуге - [2]

Совершал ли Канэёси вздорные поступки? Мы не знаем. Но невозможно отрицать, что слово было его поступком. И в этом слове он признавал за другими право на чудаковатость. Как, например, в истории о преподобном Дзёсине, которому, с одной стороны, не было равных «в каллиграфии, учении и красноречии», а с другой — он не соблюдал правил монастырского общежития и всё своё состоянии растратил на сладкий картофель, до которого был большой охотник.

Канэёси пишет обо всём на свете, но о себе он предпочитает помалкивать. Всё видеть и оставаться невидимым — вот тот идеал мудреца, который превозносили в Китае. Этому идеалу следовал и Канэёси. Не раз и не два говорит он о том, что истинный мудрец не любит диковинного, не гонится за чудесным. Канэёси дан нам почти исключительно только в тексте, только в словах. Но выбор этих слов, их порядок так много говорят об авторе, что отсутствие местоимения «я» не может служить помехой для того, чтобы восхититься им.

Нетривиальность личности Канэёси явлена нам в предании об истории создания «Записок». Когда после кончины монаха обследовали его хижину, обнаружили, что стены её завешаны листочками, на которых он записывал то, что приходило ему в голову. Листочки сняли, соединили в произвольном порядке — получилась книга. Трудно сказать, было ли так на самом деле, но вряд ли случайно, что такую легенду сложили именно о Ёсида Канэёси, а не о ком-нибудь другом. Ведь жанр «Записок» — дзуйхицу («вслед за кистью») — пользовался в Японии огромной популярностью, и Канэёси вовсе не был его родоначальником. Тем не менее, наряду с придворной дамой Сэй Сёнагон, которая на рубеже первого и второго тысячелетий написала свои «Записки у изголовья», Канэёси стал со временем признанным классиком этого жанра. Он предполагал, что «кисть» ведёт автора за собой, он не знал «мук творчества» и бесконечных черновиков, записывал сразу и набело первое, что приходило ему в голову. Принцип «автоматического письма» был открыт на Западе лишь в XX веке, а для Китая и Японии он был освящён многовековой традицией.

Произведения, которые относятся к дзуйхицу, лишены сюжета, а потому автор лишён возможности «спрятаться» за хитросплетениями судьбы героев. Этот жанр не подвергся строгой канонизации, а потому автор не может спрятаться и за канон, как то было, скажем, в поэзии, где всякий человек, которому известны правила стихосложения, в состоянии написать мало-мальски приличное стихотворение. Единственной скрепой, на которой «держится» произведение разряда дзуйхицу, является личность писателя. В противном случае это произведение неминуемо «развалится».

Многие люди, о которых пишет Канэёси, были в той или иной степени вовлечены в бурные политические события того времени. Буддийскому монаху запрещено убийство даже комара, но в те годы монах с мечом никого не удивлял. Как раз в то время, когда Канэёси писал свои «Записки», император Годайго восстал против фактических властителей тогдашней Японии — дома Ходзё. Императора сослали, но в 1333 году его сторонники всё-таки свергли Ходзё, положив конец полуторавековой гегемонии этого дома. Однако всего через три года Годайго снова отправился в изгнание, а в стране стали хозяйничать сёгуны Асикага. Не вызывает сомнения, что Канэёси был прекрасно осведомлён обо всех перипетиях политической борьбы, но с великолепным презрением он её игнорирует. Его волновали совсем другие события, другой опыт — опыт проживания жизни, опыт размышлений о жизни, о смерти, о красоте. С течением времени значимость этого опыта Канэёси становилась для японцев всё большей и большей. Ведь Канэёси удалось облечь в слова их идею красоты — мимолётной, угловатой и незавершённой. А потому для Канэёси луна на ущербе лучше луны полной, полка с разноформатными книгами привлекательнее, чем однокорешковое собрание сочинений, небрежность интерьерного убранства милее взору, чем скучная и безжизненная упорядоченность, а сама незавершённость есть для него признак жизни. «Один человек рассказывал мне, что и при строительстве государева дворца обязательно оставляют недоделки. В сочинениях прежних мудрецов пропусков тоже немало». Канэёси учит нас и тому, что в почке явлен будущий лист, в отцветшем бутоне — прошлый расцвет. Словом, его сочинение послужило одной из основ того, что принято теперь называть «японской эстетикой».

Жизнь текста — настоящее приключение. Стихи Канэёси были востребованы современниками, но ныне они прочно забыты. Его проза была никому не известна при жизни, но с течением времени она обретала всё большую популярность. В нынешнее время «Записки на досуге» пользуются заслуженным признанием, они разобраны на цитаты, японские школьники старательно изучают их, учёные пишут всё новые и новые комментарии. «Записки на досуге» были переведены и на все европейские языки. Их русское издание под названием «Записки от скуки» в переводе В. Н. Горегляда появилось ещё в 1970 году. Этот перевод снискал себе множество поклонников, неоднократно переиздавался. Учёный ставил перед собой прежде всего научные цели, его книга снабжена обширным и профессиональным комментарием, которым я активно пользовался и который позволил мне избежать дополнительных разысканий и ошибок. Однако сам я пытался по возможности избежать комментаторских примечаний и «втиснуть» их в основной текст, ибо видел свою задачу в другом: выявить и подчеркнуть художественную составляющую «Записок», своеобразие личности автора, передать не только смысл, но и ритм его мыслей и слов. Ведь Канэёси — настоящий писатель, его волнуют слова — их этимология, их сочетаемость, их смысл. Поэтому рассуждения о судьбе слов столь часты в его замечательном произведении. Насколько мне удалось справиться со своей задачей — судить читателю.

«Кадамбари» Баны (VII в. н. э.) — выдающийся памятник древнеиндийской литературы, признаваемый в индийской традиции лучшим произведением санскритской прозы. Роман переведен на русский язык впервые. К переводу приложена статья, в которой подробно рассмотрены история санскритского романа, его специфика и место в мировой литературе, а также принципы санскритской поэтики, дающие ключ к адекватному пониманию и оценке содержания и стилистики «Кадамбари».

Восьмой том «Исторических записок» продолжает перевод труда древнекитайского историка Сыма Цяня (145-87 гг. до н.э.) на русский язык. Том содержит очередные 25 глав последнего раздела памятника — «Ле чжуань» («Жизнеописания») Главы тома вобрали в себя исторические и этнографические факты, сведения по древнекитайской философии, военному делу, медицине. Через драматические повороты личных судеб персонажей Сыма Цянь сумел дать многомерную картину истории Китая VI—II вв. до н.э.

«Книга попугая» принадлежит к весьма популярному в странах средневекового мусульманского Востока жанру произведений о женской хитрости и коварстве. Перевод выполнен в 20-х годах видным советским востоковедом Е. Э. Бертельсом. Издание снабжено предисловием и примечаниями. Рассчитано на широкий круг читателей.

Необыкновенно выразительные, образные и удивительно созвучные современности размышления древних египтян о жизни, любви, смерти, богах, природе, великолепно переведенные ученицей С. Маршака В. Потаповой и не нуждающейся в представлении А. Ахматовой. Издание дополняют вступительная статья, подстрочные переводы и примечания известного советского египтолога И. Кацнельсона.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

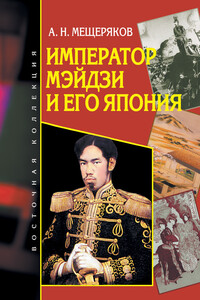

Книга известного япониста представляет собой самое полное в отечественной историографии описание правления императора Мэйдзи (1852–1912), которого часто сравнивают с великим преобразователем России – Петром I. И недаром: при Мэйдзи страна, которая стояла в шаге от того, чтобы превратиться в колонию, преобразилась в мощное государство, в полноправного игрока на карте мира. За это время сформировались японская нация и японская культура, которую полюбили во всем мире. А. Н. Мещеряков составил летопись событий, позволивших Японии стать такой, как она есть.

«Повесть о дупле» принадлежит к числу интереснейших произведений средневековой японской литературы эпохи Хэйан (794-1185). Автор ее неизвестен. Считается, что создание повести относится ко второй половине X века. «Повесть о дупле» — произведение крупной формы в двадцати главах, из произведений хэйанской литературы по объему она уступает только «Повести о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»).Сюжет «Повести о дупле» близок к буддийской житийной литературе: это описание жизни бодхисаттвы, возрожденного в Японии, чтобы указать людям Путь спасения.

Император и его аристократическое окружение, институты власти и заговоры, внешняя политика и стиль жизни, восприятие пространства и времени, мифы и религия… Почему Япония называется Японией? Отчего японцы отказались пить молоко? Почему японцы уважают ученых? Обо всем этом и о многом другом — в самом подробном изложении, какое только существует на европейских языках.

В каждой культуре сплелись обыденные привычки и символические смыслы. Японская культура — не исключение. Автор многочисленных книг о Японии А.Н. Мещеряков рассказывает о буднях обитателей этой страны и о том символическом мире, который они создали. Эта книга — подарок каждому, кто хочет понять, как живут японцы и как они видят сотворенный ими мир. Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.