Зачарованная величина: Избранное - [10]

«Торчит Саша в чайной напротив почты, пьет кислое пиво, гордо посматривает на своих собутыльников и время от времени говорит: — Если Бог, — говорит, — когда-нибудь окончательно осерчает на людей и решит поглотить всех до последнего человека, то, я думаю, русские — на десерт».

Вам никогда не хотелось остановить стремительный бег времени и заглянуть в прошлое? Автор книги, Сергей Псарёв, петербургский писатель и художник, предлагает читателям совершить такое путешествие и стать участником событий, навсегда изменивших нашу привычную жизнь. В книгу вошла повесть о послевоенном поколении и службе на космодроме Байконур, а также материалы, связанные с историей лейб-гвардии Семёновского полка, давшего историческое название одному из интереснейших уголков старого Петербурга – Семенцам.

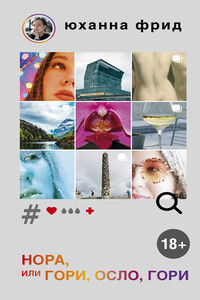

Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Это — роман. Роман-вхождение. Во времена, в признаки стремительно меняющейся эпохи, в головы, судьбы, в души героев. Главный герой романа — программист-хакер, который только что сбежал от американских спецслужб и оказался на родине, в России. И вместе с ним читатель начинает свое путешествие в глубину книги, с точки перелома в судьбе героя, перелома, совпадающего с началом тысячелетия. На этот раз обложка предложена издательством. В тексте бережно сохранены особенности авторской орфографии, пунктуации и инвективной лексики.

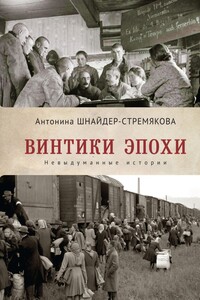

Повесть «Винтики эпохи» дала название всей многожанровой книге. Автор вместил в нее правду нескольких поколений (детей войны и их отцов), что росли, мужали, верили, любили, растили детей, трудились для блага семьи и страны, не предполагая, что в какой-то момент их великая и самая большая страна может исчезнуть с карты Земли.

Ида Финк родилась в 1921 г. в Збараже, провинциальном городе на восточной окраине Польши (ныне Украина). В 1942 г. бежала вместе с сестрой из гетто и скрывалась до конца войны. С 1957 г. до смерти (2011) жила в Израиле. Публиковаться начала только в 1971 г. Единственный автор, пишущий не на иврите, удостоенный Государственной премии Израиля в области литературы (2008). Вся ее лаконичная, полностью лишенная как пафоса, так и демонстративного изображения жестокости, проза связана с темой Холокоста. Собранные в книге «Уплывающий сад» короткие истории так или иначе отсылают к рассказу, который дал имя всему сборнику: пропасти между эпохой до Холокоста и последующей историей человечества и конкретных людей.