Встречаются во мраке корабли - [18]

Разбудил его голос няни:

— Эрика спрашивает, нет ли у вас сигарет, а то у нее кончились.

Павел взглянул на часы. Невероятно! Почти двенадцать! Он ничего не слышал: ни как вернулась няня, ни как она кормила зверюшек. Ничего. Средь бела дня проспал почти два часа. Интересно, что она делала это время? Так или иначе — сдалась.

Павел потянулся и пошел наверх.

Войдя, он хотел сказать что-то резкое, но его поразило странное выражение ее лица.

— Почему раньше не пришел? — глухо спросила она.

— Почему не позвала?

— А сам не мог прийти?

— Я всегда сам приходил.

— Да я как-то не зову… — пожала она плечами.

— А я не намерен быть навязчивым. Ведь ты же сама мне объяснила: «Нигде не написано, что у меня должно быть самолюбие». По отношению ко мне, во всяком случае. На-ка, я тебе соленых крендельков принес.

— Это хорошо. Я чертовски голодна. За тем и выходил?

— Это уж не твоя забота. Чаю хочешь?

— Пожалуй, йогурта, должен быть в холодильнике.

Когда она поела и попила, он бросил ей на кушетку коробку сигарет.

— Надеюсь, ты не подумал, что у меня и в самом деле их нет? За этим уж я слежу…

Он подсел к ней на кушетку.

— Что такое, Эрика? Плохо себя чувствуешь?

— Нет, но бывает такое… Находит временами.

— Что «находит»?

— Да не знаю, как объяснить… Боюсь. Жутко боюсь.

— Чего?

— Ну так, словно бы… собственное тело мешает, каждый сантиметр. А что делать — неизвестно. Бежать бы куда-нибудь, спрятаться, но ясно, что и там лучше не будет. Нигде лучше не будет… И оттуда бежать захочется. Не знаю, как объяснить.

— Да я, пожалуй, понял.

— Видишь ли, такое чувство, будто все ускользает из-под ног, хочется мчаться в поезде, в машине… Да ну, без толку это, все равно не расскажешь.

«Говорит, — подумал Павел. — Наконец-то говорит. Неужели перестала противиться? А может, просто нашла на нее такая минута — потребность выговориться?»

И вдруг — совсем иначе, чем до сих пор, совсем не «рассудочно» — он почувствовал, что ему страшно жаль ее. И это молодость, о которой говорится, что она — чудеснейшая пора жизни!.. Охватив колени руками, перед ним сидело олицетворенное несчастье, да еще исполненное ужаса. Подбородок ее дрожал, зубы стучали. Большие красные детские руки судорожно сжимали колени.

Он прикурил две сигареты, одну сунул ей в рот.

— Затянись, — сказал он, — а потом постарайся выговориться. Иногда это здорово помогает.

— Да ведь об этом нельзя говорить. Думать и то трудно. Как если бы описывать тошноту тому, кого никогда не тошнило…

— Но что ты чувствуешь?

— Понимаешь, это везде, далее в кончиках пальцев… Мне сейчас трудно описывать, потому что… вроде бы… проходит… Погоди… Прошло! Господи, да это же чудо!

Павел искоса наблюдал за ней. Сознает ли Эрика, думал он, то, что ему сейчас абсолютно ясно: прошло, потому что она вырвалась из круга своего одиночества, потому что ей удалось выговориться.

Но он промолчал. Знал уже: Эрика — как пугливый зверек: его хотят погладить, а он шарахается в сторону в ожидании удара.

Они немного посидели молча. Заметив на кушетке альбом для эскизов, он протянул руку, взглядом попросив разрешения.

Она кивнула и без слова дала ему альбом. Он внимательно, страницу за страницей, проглядел его. Рисунки были неровные, один лучше, другой хуже, но линия — тонкая, нервная — хорошая, это точно.

— Предпочитаешь рисунок?

— Как когда. Иногда краски.

Утка с утятами. Рука, касающаяся чьей-то головы. Рука с розой, а над нею — губы. Пустое окно. Котята в корзинке.

«Исповедь», — подумал он.

Павел огляделся. На полу лежала пижама Эрики, как сброшенная змеиная кожа. На стуле громоздились старые газеты. Пепельницы — их с неделю не вытряхивали — скалились окурками. На столике — щетка, вся в вычесанных волосах. Криво висящая картинка косила со стены. Тот, кто может жить так… Никаких исследований не требовалось. Чтобы поставить диагноз, достаточно было рисунков и вида этой комнаты.

Эрика, не глядя на него, пускала тонкие колечки дыма.

— Павел, — вдруг сказала она. — Ты вот вчера сказал… Что человек в какой-то мере кузнец своей судьбы. Ты в это веришь?

— Верю.

— Но это же чепуха. Ведь в таком случае все были бы счастливы. Каждый по собственному разумению устраивал бы себе жизнь, разве нет?

— До каких-то границ.

— Ну подумай сам: как могла я предотвратить их развод, сделать так, чтоб она не стала такой… ну такой, как есть; чтобы баба Толя не умерла…

— Этого не надо понимать так дословно, Эрика. Еще не родился такой человек, который мог бы предотвращать смерть или воскрешать любовь. Я ведь не о том.

— А о чем же?

— Об изменениях в самом себе, которые влекут за собой новую жизненную позицию. Знаешь, как было со мной? Стал вдруг хватать пару за парой. Чуял, что второй год мне обеспечен, но было как-то все равно. И вот однажды проснулся я ночью в ярости. И сказал себе: «Дудки, не бывать тому, хоть бы мир вверх дном перевернулся. Терять год жизни? Ну уж нет! Выкарабкаюсь любой ценой!» Что там говорить… Вкалывал как проклятый. Засыпал и скова вкалывал. Ну и выкарабкался. Перешел в следующий класс.

Эрика задумчиво накручивала волосы на пальцы.

— В этом весь секрет. Тебе хотелось. Не безразлично было. А мне абсолютно безразлично. Ничего не хочется. А почему — не знаю. Почему?

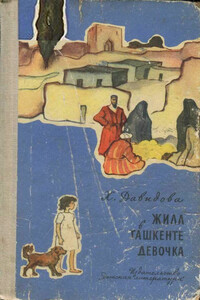

Героиня этой книги — смешная девочка Иринка — большая фантазерка и не очень удачливая «поэтесса». Время действия повести — первые годы Советской власти, годы гражданской войны. Вместе со своей мамой — большевичкой, которая хорошо знает узбекский язык, — Иринка приезжает в Ташкент. Город только оправляется от недавнего белогвардейского мятежа, в нем затаилось еще много врагов молодой Советской власти. И вот Иринка случайно узнает, что готовится новое выступление против большевиков. Она сообщает старшим о своем страшном открытии.

Лакский писатель Абачара Гусейнаев хорошо знает повадки животных и занимательно рассказывает о них. Перед читателем открывается целый мир, многообразный, интересный. Имя ему - живая природа.

С самого детства мы пытаемся найти свое место под солнцем — утвердиться в компании друзей, завоевать признание или чью-то любовь, но каждый действует по-своему. Эта история о девчонках с твоего двора, подругах. Леся старается всем угодить, но в поиске всеобщего признания забывает о себе. Ира хочет главенствовать, не понимая, что превращается в тирана. Наташа живет прошлым. А Симкина выбирает путь аутсайдера.

«В джунглях Юга» — это приключенческая повесть известного вьетнамского писателя, посвященная начальному периоду войны I Сопротивления (1946–1954 гг.). Герой повести мальчик Ан потерял во время эвакуации из города своих родителей. Разыскивая их, он плывет по многочисленным каналам и рекам в джунглях Южного Вьетнама. На своем пути Ан встречает прекрасных людей — охотников, рыбаков, звероловов, — истинных патриотов своей родины. Вместе с ними он вступает в партизанский отряд, чтобы дать отпор врагу. Увлекательный сюжет повести сочетается с органично вплетенным в повествование познавательным материалом о своеобразном быте и природе Южного Вьетнама.

Автобиографические рассказы известного таджикского ученого-фольклориста и писателя о своем детстве, прошедшем в древнем городе ремесленников Ура-Тюбе. Автор прослеживает, как благотворно влияло на судьбы людей социалистическое преобразование действительности после Октября.