Великое [не]русское путешествие - [30]

Ангел его дал свечу — молниеносно, — попадая в скрещение солнца, взвился и ушел в небо, чтобы потом, когда было все кончено, нехотя, редко порхая, сесть на шпиль Петропавловки вороным негативом. А рояль пал на брусчатку — четко и бесшумно, — как орлан (я это видел) падает на форель. И — заорал, только тогда, как вновь взлетел, подпрыгнул и вырос, как собою взорванный антрацит и — расправил крыла свои, т-я-н-я за собой в струнах воды трепещущую добычу — свои внутренности, и опять сел и проиграл — как пламя читает книгу — всю сразу, — так он проревел — музыку! всю, что на нем была сыграна за бравур его века — всю сразу! и — порывался, мертвый, доиграть эту музыку, но как же: из небытия? — и успокоился.

Нельзя музицировать из небытия. Кода.

Зачем я это сделал? Сейчас не знаю. Мы были молоды. Не знаю.

Но что о смерти? Пусть мертвые жуют своих мертвецов! Когда на кухне в форме звезды и величиной с Пляс де л’Этуаль[240] кипела жизнь, клубилась, напирала жизнь, кипяченная на синем огне бесчисленных, зажженных по праздничному поводу — конфорок.

В центре кухни к фонарю свода театра был подвешен сортир, клетка с канарейкой — сортир-скворешник, к нему единственному, зенице коммуналки — взбегала по жердочкам прозрачная шаткая лесенка.

Егор Егорыч, особист на покое, сиживал там часами, наслаждался, причем осведомленные недоброжелатели, вынужденные справлять кто куда, утверждали со всею рентгеновской достоверностью, что сидит гад на толчке не как все русские люди — орлом, а, наоборот, держась педипальпами, свободными от отрывного женского календаря за 1953 год, — за фановую трубу. И сидит там сейчас.

В кухню-фонарь, на плацдарм и стягивалось население — съемщики, кнехты гербов двадцати девяти домашних очагов, этос. Этнос…

Стоп! А почему это, собственно, нельзя? Вот, допустим, современники, допустим, Пушкин и Гейне, Пушкин — трахнувший всю Россию и посетовавший на дефицит пары стройных женских ног, и Хайнэ, скромно ограничивший размах изысканий в этой области — областью, и вынесший заключение о большеногости геттингенок, — им можно — нам нельзя? На ту же тему? Она — закрытая тема? Нам уже и не обмолвиться о небритых лядвиях афулок?! И сразу: «плагиатор! плагиатор!» А если одну мы, гении, воспеваем Жизнь?!

В поход! Нечего рассиживаться, герои, по стенам кладовых, продутых черными синайскими ветрами, по стенам ходов и переходов черепа!

В строй, Акоп Арташесович, ст. товаровед магазина «Сделай сам», гр. Надбалдян (1933–1973 гг.), Акоп Глубокий. С работы он возвращался, груженный как раб на пирамиде, клацал засовами, и только вездесущая Праскевья нимало не удивлена была, как, по коллапсу А. А. Надбалдяна, вскрыли келью, вошли и выяснилось, что он сделал сам — достроил по патенту ласточкино гнездо, трехкомнатную апартмент на пустой, вдовствующей, не выходящей никуда стене — брандмауэре. И на тебе — бац! — коллапс. Не уберегли.

Держите шаг, Эдгар Пок, нач. труда и зарплаты субпродуктов. У Пока был третий зубной протез, съемная, верней, вставная — специально для еды челюсть, которую он, чтобы не потерять, носил тоже во рту. Лена его опасалась — и не напрасно, — учитывая улыбчивость Эдгара — это в три-то ряда зубов! Идем, Пок, ваш выход, скалозуб!

Гляди веселей, Праскевья! (? — 1924), актерка крепостного театра графа Безбородки, любимица Капниста[241].

Сплотить ряды, Саша Балабанов, научивший нас стихотворению:

не злой, участливый йеху, отсидевший первый раз «ни за что» («изнасилование совершеннолетней»), а второй раз «за дело» — соучастие в убийстве.

Сомкнуть ряды, доцент Родин И. А., доктор наук, видный, скажем, тополог, с.н.с., по брезгливости никогда не пользующийся коммунальными удобствами (оккупированными и аннексированными Егор Егорычем, и посейчас сидящим на толчке, если вы не забыли — наоборот). Игорь Андреич обходились в своем, скажем, академическом институте и по утрам выходили из комнаты с бутылочками из-под ряженки, обернутыми в «Советскую культуру»; мотивируя своим «неучастием в жизни площади», Игорь Андреич наотрез отказывались убирать места общего пользования, именно у него мы переняли максиму:

«Сами насрали —

сами и убирайте» —

формулу, срабатывающую каждое радостное, пернатое утро, как путь на службу Игорю Андреичу заступала Праскевья, азартно выскакивая из паркета: «А! А? Влажная уборочка?!»

Ахтунг! Сильная Ирма, гауляйтер нашей квартиры, изуродовавшая за развязность Балабанова на полгода военно-медицинской академии, с чего тот начал пудриться, подкрашивать веки и выписывать «Бурду».

Идемте, Генделев, не тот, что переминается на дне двора-колодца, умирая-хотя-пописать, — но тот, напевающий «Мы сами, любимый, закроем», уже снявший галстух-бабочку… Свободной от киянки рукой студент приобнял безутешную Леночку и диктует ей, дурочке зареванной, последнее распоряжение относительно своего еще не пухлого, но уже почти литературного наследия.

Чу! Барабан! (На мотив «Снегиря»[242]) Чу!

Саму драку описывать значительно менее увлекательно, нежели участвовать в ней. Тем паче, студент рассматривал Гигантомахию фрагментарно, снизу, протискивая взгляд натуралиста меж пылящих копыт многоборцев.

В настоящей книге публикуется важная часть литературного наследия выдающегося русско-израильского поэта Михаила Генделева (1950–2009) в сопровождении реального, текстологического и интертекстуального комментария. Наряду с непубликовавшимися прежде или малоизвестными лирическими стихотворениями читатель найдет здесь поэму, тексты песен, шуточные стихи и стихи на случай, обширный блок переводов и переложений, избранную прозу (мемуарные очерки, фельетоны, публицистику, литературно-критические эссе), а помимо собственных произведений Генделева – ряд статей, посвященных различным аспектам его поэтики и текстологическому анализу его рукописей.

Михаил Генделев. Поэт. Родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил медицинский институт. В начале 1970-х входит в круг ленинградской неподцензурной поэзии. С 1977 года в Израиле, работал врачом (в т.ч. военным), журналистом, политтехнологом. Автор семи книг стихов (и вышедшего в 2003 г. собрания стихотворений), книги прозы, многочисленных переводов классической и современной ивритской поэзии. Один из основоположников концепции «русскоязычной литературы Израиля».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

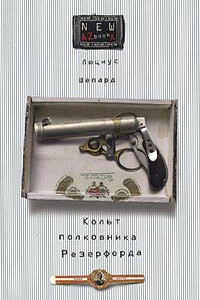

Джимми Гай и Рита Уайтлоу торгуют оружием. Не любым, а коллекционным, имеющим историческую ценность. На очередной «стрелковой ярмарке» им предлагают на продажу кольт, некогда принадлежавший легендарному лидеру местных неофашистов, вдова которого ставит одно условие: пистолет не должен попасть в руки его преемнику. Но Джимми видится совершенно другая история – история любви, ревности и убийственных страстей на колониальной Кубе...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть Израиля Меттера «Пятый угол» была написана в 1967 году, переводилась на основные европейские языки, но в СССР впервые без цензурных изъятий вышла только в годы перестройки. После этого она была удостоена итальянской премии «Гринцана Кавур». Повесть охватывает двадцать лет жизни главного героя — типичного советского еврея, загнанного сталинским режимом в «пятый угол».

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.