Танки ИС - [8]

В опытном порядке в конце 1944 г. в башне опытного танка ИС-5 (Объект № 248) устанавливались также опытные длинноствольные 85-мм пушки большой мощности (ЗИС-1ПМ и С-34-1 В) с начальной скоростью снаряда 1000 и 1040 м/с (созданные в ОКБ № 92 и ЦАКБ под влиянием 88-мм немецкого орудия KwK 43), но испытания их прошли неудачно.

Осенью 1944 г. НАТИ и КБ завода № 222 был предложен макет огнеметного танка ИС, предназначавшегося для ведения боев в городе. Танк должен был получить немного видоизмененную бронемаску огнеметного танка КВ-8 с углом возвышения оружия до 62-65°. Проект был одобрен, но никаких сведений о его дальнейшей судьбе авторы не имеют.

Тяжелый танк ИС-5 (Объект 248). вооруженный 100-мм пушкой С-34 ЦАКБ, после полигонных испытаний стрельбой. Лето 1944 г.

17 февраля 1945 г. на химическом полигоне в Кузьминках проходили испытания танки ИС-85 и Т-34, оборудованные 50-мм казнозарядными минометами для обороны танка от гранатометчиков в ближнем бою. Но установка минометов была сочтена неудачной, так как вести из них огонь можно было лишь в секторе около 50° по обе стороны от продольной оси машины, в то время как требовался круговой обстрел, а также миномет имел фиксированный угол возвышения, что ограничивало его применение в городских условиях. Миномет был отправлен проектировщикам для доработки.

Не только вооружение ИС стало предметом пристального внимания конструкторов. Не меньшую озабоченность вызывало и бронирование танка прорыва. Результаты обстрелов и первые бои ИСов показали, что бронестойкость лобовой части корпуса недостаточна для противодействия бронебойным снарядам немецких пушек танков «Тигр» и «Пантера».

В январе-феврале 1944 г. НИИ-48 получил задание на проведение НИР по теме: «Исследование путей улучшения бронестойкости корпуса тяжелого танка ИС». Целью НИР было определить комплекс мер по увеличению стойкости корпуса танка против немецких бронебойных 75-мм и 88-мм снарядов. Многочисленные исследования показали, что при существующей форме корпуса он будет гарантирован от пробития немецкими 75-мм и 88-мм бронебойными снарядами лишь в случае применения брони толщиной не менее 145—150 мм. Усугубляло впечатление и качество броневого литья серийных танков ИС. В начале 1944 г. для увеличения бронестойкости корпуса его пытались закаливать на очень высокую твердость (прежде вся толстая броня в СССР закаливалась на среднюю твердость). Теоретически эта мера должна была улучшить бронестойкость корпуса на 14-19 %, но на практике привела к резкому увеличению хрупкости корпусных деталей, особенно в районе сварных соединений. Так при проведении проверочного обстрела танка ИС выпуска марта I944 г. из 76-мм орудия ЗИС-З. броня башни танка проламывалась со всех направлений бронебойными снарядами БР-350Б, выпущенными с дистанции 500-600 м, причем снаряды за броню большей частью не проникали, но вызывали образование больших масс вторичных осколков.

Эталонный образец танка ИС-122 «со спрямленным носом». ЧКЗ, 1944 г.

Испытания зенитной турели ДШК на танке ИС. 1945 г.

Этим фактом также во многом определялись большие потери танков ИС-85 и ИС-122 первых серий в боях зимы-весны 1944 г. По результатам нескольких исследований НИИ-48 и его Московского филиала, в производстве серийных танков изменили режимы закалки, а также оптимизировали содержание углерода в литье. Экспериментально выявилось также слабое место носовой части корпуса, находящееся «во впадине переднего седла». Для радикального улучшения сопротивляемости корпуса исследователи рекомендовали изменить форму и конструкцию его носовой части, исключив седлообразное углубление.

Новый корпус, сохранив толщину основного бронирования на уровне 120-100 мм, получил меткое название «со спрямленным носом». Он стал не только более прочным, но и более простым в производстве. Из лобового листа изъяли люк-пробку механика-водителя, так как в реальных боевых действиях случались довольно частые прямые попадания в нее, выводившие танк из строя. С 1 августа 1944 г. модификация «со спрямленным носом» пошла в массовое производство (зарубежные исследователи именуют ее «Танк ИС-2М», но в отечественных документах она никогда так не называлась). Переделка сделала верхний лист лба корпуса теоретически неуязвимым, но на практике имелись случаи пробития его из 75-мм пушки танка «Пантера», или 88-мм орудия РаК 43. Это вызывалось, видимо, браком в производстве корпусных деталей. Впрочем, даже те танки, которые имели кондиционную броню верхнего лобового листа, поражались из всех немецких противотанковых пушек в нижний лобовой лист. Для повышения бронестойкости нижнего лобового листа (особенно в танках с цельнолитой носовой деталью), приказом НКТП с 15 июня 1944 г., Кировский завод начал устанавливать на нем крепления для запасных траков.

Ввиду недостатка на УЗТМ жидкой брони, полностью поглощаемой программой выпуска литых башен, для экономии ее в производстве корпусов ИС, здесь предложили конструкцию сварной носовой части. В этой модификации нижний лобовой лист изготавливался из катаного 100-мм броневого листа (проблемы с прокатом в 1944 г. были решены полностью) и соединялся с верхней литой частью фигурным пазом, предложенным НИИ 48.

Выдержите и руках справочное издание «Самоходная артиллерия вермахта», о котором столько говорили год назад Надеемся, что Вы уже просмотрели его и вам понравилось полиграфическое исполнение, а при более внимательном ознакомлении вы оцените и его содержание. Составляя предлагаемый справочник, автор постарался выполнить те пожелания, которые вы высказывали в своих письмах Так, например, в данном издании увеличено количество фотографий, среди которых уже нет мертвых памятников и уродств современных музеев.

Современный танк является наиболее совершенным образцом сухопутной боевой техники. Это сгусток энергии, воплощение боевой мощи, могущества. Когда танки, развернутые в боевой порядок, устремляются в атаку, они несокрушимы, как божья кара… В одно и то же время танк красив и уродлив, пропорционален и аляповат, совершенен и уязвим. Будучи установленным на постамент, танк являет собой законченное изваяние, способное заворожить… Советские танки всегда были признаком могущества нашей страны. Большинство немецких солдат, воевавших на нашей земле в 1941-1945 гг., называли три веши, больше всего запомнившиеся им, – русские просторы, морозы и танки.

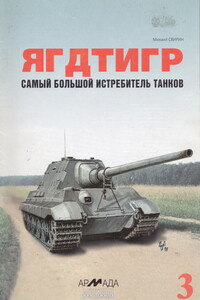

Возможно кого-то удивит выбор темы данного издания, так как семь десятков выпущенных «Ягдтигров» почти ничем не проявили себя на поле боя. Вполне правильно звучат высказывания некоторых исследователей о том, что затраты на изготовление таких исполинов не окупились и они стали всего лишь символом «всесокрушающей мощи германской армии». Но тем не менее, сам факт их создания и боевого применения в агонизирующем «третьем рейхе» очень интересен. К сожалению, малое количество выпущенных «Ягдтигров» оставило крайне незначительный объем фактического материала об их создании и использовании.

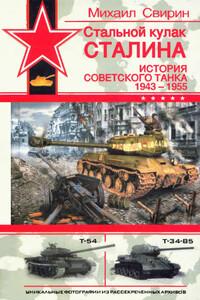

Танки 1943-1955 годов стали последними танками сталинской эпохи – танками, которые помогли приблизить победу в великой войне XX века. Ни одна из крупных наступательных операций Красной армии второй половины войны не проводилась без масс танков. Концентрация их на главных направлениях Белорусской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операций не знала аналогов. Немецко-фашистская армия так и не смогла воспрянуть после потерь масс танковых войск в летнем сражении 1943 года. И перешла от действий танковых групп и танковых армий к операциям с использованием небольших танковых соединений.В этот период советские танкостроители смогли дать армии тысячи простых и дешевых, но надежных и современных боевых машин, обладающих весьма достойными характеристиками, тогда как Германия отставала если не в качестве, то в количестве боевых машин на фронте.Так каким был этот путь? Путь от освоения сырых и еще не вполне надежных боевых машин к тьме "бронированной саранчи" (как ее называли за рубежом), которая наводила страх на все страны мира в конце 1940-х – начале 1950-х? Каков был путь развития "танка Победы" в этот ответственный момент?На эти вопросы призвана ответить новая книга Михаила Свирина, основанная на документах конца войны и первых послевоенных лет.

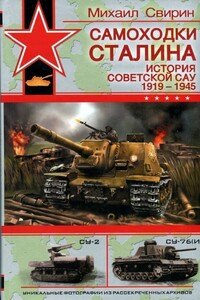

Уже в годы Первой мировой практически во всем мире начали понимать, что полевая артиллерия на конной тяге не соответствует резко возросшим требованиям ведения боевых действий. Артиллерийские орудия того времени были очень уязвимы на марше от огня противника, не обладали достаточной подвижностью и требовали затрат времени на подготовку к стрельбе. А армии всех стран в то время особо нуждались в новых образцах артиллерийского вооружения, способных быстро менять свое местоположение, свободно передвигаться по бездорожью вместе с пехотой и надежно защищать свой расчет от неприятельского огня.

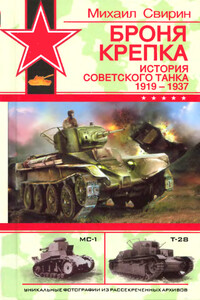

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.

Работа современного историка, с помощью документов и исторических свидетельств уточняющего устную историю восстаний в ГУЛАГе начала пятидесятых. Дается характеристика внутрелагерного расслоения заключенных (блатные, суки, мужики, политические, а также — русские, литовцы, украинцы и др.), анализируются причины восстаний, прослеживается их ход. Особое внимание уделено истории Кенгирского восстания.

С незапамятных времен загадочные аллеи менгиров Карнака разжигают воображение людей. Такое скопление каменных глыб, возведенных в одном и том же месте с помощью совершенно таинственных технических приемов, действительно способно удивить и озадачить. И многочисленные легенды о них отвечали на различные вопросы: что такое дольмены, менгиры, кромлехи, крытые аллеи — творение богов, осязаемое выражение могущества чудес, всесильной магии, забытых значений? Кто их возвел — незримые силы, великаны, гномы, наделенные неведомыми способностями?Эта книга подытоживает все верования, все предположения по поводу Карнака и окружающих земель, самых богатых мегалитическими памятниками разного рода во всей Франции.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Книга Копылова А.Н. даёт развёрнутый экскурс в историю Католической Церкви на территории Российской Федерации: от времени зарождения Киевской Руси в IX веке, до начала века XXI-го. Автор сопровождает свою работу так же главой, посвящённой отличиям Римско-католической Церкви от Русской Православной Церкви. Книга адресована широкому кругу читателей: в первую очередь она может оказаться полезной студентам, изучающим дисциплину «Религиоведение», преподавателям, ведущим этот предмет, а так же всем тем, кто интересуется историей Католической Церкви в России.

Михаил Васильевич Аникович — археолог, доктор исторических наук, автор многочисленных статей и монографий по истории ранней поры верхнего палеолита — знакомит читателя с реалиями мира и духовными ценностями охотников на мамонтов. Речь идет об уникальной цивилизации, созданной жителями Русской равнины, обитавшими на этой территории с 23 по 14 тысячелетие до н. э.: о рождении и посвящении, неповторимом восприятии действительности, о пище и питье, охоте, одежде, семье и любви, колдунах и магии, устройстве власти, о войнах и смерти.