Танки ИС - [7]

После появления ИС-122 эксперименты с другими вариантами вооружения не прекратились. Все-таки раздельное заряжание, малая скорострельность и малый возимый боекомплект заставляли конструкторов искать иные решения. 27 декабря 1943 г. вышло постановление ГКО № 4851 о вооружении танка ИС новыми мощными артсистсмами. В числе их были 85-мм танковая пушка большой мощности Д-5-Т-85БМ и 100-мм танковая пушка С-34. оснащенная механизмом облегчения заряжания. В феврале 1944 г. начались проектные работы по установке вышеназванных орудий в башне танка ИС-85.

С весны 1944 г. танки ИС-85 переименовали приказом в ИС-1, а ИС-122 в ИС-2. Поэтому вновь создаваемые танки должны были получить индексы ИС-3* (Объект 244) и ИС-4* (Объект 245). С подачи ОКБ № 9 (Ф. Петров) директор Опытного танкового завода № 100 решил, что ИС-4* предусматривается вооружить 100-мм танковой пушкой Д-10Т и потому в планах опытных работ включил именно эту машину иод номером «объект 245». Вскоре из наркомата поступил запрос о ходе работ по танку ИС-4 под орудие С-34, которые, естественно, не начинались. После неизменных выяснений отношений с ЦАКБ и НКТП этот танк был также включен в план опытных работ, но уже под индексом ИС-5 (Объект 248) (не путать танками ИС-3 (Объект 703) и ИС-4 (Объект 701)).

С изготовлением ИС-3 (Объект 244) никаких проблем не возникло. Один из танков ИС- 85 был просто оснащен орудием Д-5-Т-85БМ и отправлен на испытания. Но никаких практических преимуществ применение этого орудия в танке не давало, начальная скорость снаряда не превысила 900 м/с, и бронепробиваемость не достигла величины, указанной в задании. Танк был отвергнут.

Следующие два танка, до введения нумерации ИСов по порядку, шли в наркомате под индексом ИС-100. Собственно по решению ГОКО предполагалось изготовить ИС-100, вооруженный только орудием С-34 ЦАКБ, но его установка требовала перекомпоновать боевое отделение, а это танкостроителям категорически не нравилось.

Танк ИС-122 с дульным тормозом "Немецкого типа", оснащенный колейным тралом ПТ-3, на испытаниях. 1944 г.

Танк ИС-122 с дульным тормозом "немецкого типа" движется по Рижскому шоссе. 1944 г.

Танк ИС-122 в сборочном цеху ЧКЗ. 1945 г.

Варианты дульного тормоза танка ИС-122

Поэтому кировцы больше стояли за вооружение ИС-100, предложенное ОКБ № 9. Гем не менее, после некоторой не вполне вежливой переписки с наркоматом, им пришлось изготавливать оба варианта.

ИС-4 (Объект 245) представлял собой обычный серийный НС-122, только оснащенный 100-мм пушкой Д-10Т. Однако его конкурент ИС-5 (Объект 248) имел «перевернутую» орудийную бронемаску. Это было вызвано необходимостью размещения наводчика пушки С-34 справа. Командирская башенка с рабочим местом командира была перенесена соответственно на правую сторону крыши башни. В башне помимо наводчика, командира и заряжающего, который находился слева от орудия, должен был разместиться также механический досылатель выстрела, а впоследствии предполагалось установить и стабилизатор прицела. Но на первые испытания они поданы не были.

Первые совместные испытания танков оказались неудачными для обоих во всех отношениях. Конструкция орудийной люльки была недостаточно прочной, «плакали» противооткатные приспособления. Танки были забракованы, но работникам полигона больше понравился ИС-5, как обеспечивавший лучшие условия работы наводчика и заряжающего.

С 1 по 6 июля 1944 г. на Гороховецком полигоне продолжились совместные испытания танков ИС-4 и ИС-5 с пушкой Д-10 ОКБ № 9 и с пушкой С-34 ЦАКБ. Теперь была отмечена более надежная работа механизмов пушки Д-10 в башне танка ИС, но впечатление о танке портили недостаточный боекомплект для орудия (30 выстрелов), плохая вентиляция боевого отделения и большие трудности для работы заряжающего. Пушка С-34 вновь «капризничала», кроме того, откатывающаяся при выстрелах казенная часть орудия могла задеть командира танка, рабочее место которого следовало перенести еще дальше вправо.

Танк ИС-4 (Объект 245), вооруженный орудием Д-10Т, после испытаний стрельбой. Лето 1944 г.

В октябре 1944 г. ЦАКБ в очередной раз доработало свое изделие. В башне ИС-5 появился досылатель. Боекомплект орудия был доведен до 39 выстрелов. Рабочее место командира танка было отнесено еще дальше к правому борту, была проведена также доработка конструкции люльки. Испытания подтвердили значительно возросшие боевые качества танка. Пo скорострельности, например, ИС-5 оставлял позади себя все известные тяжелые танки, а по бронепробиваемости и точности стрельбы с хода (после установки прицела со стабилизированной линией визирования) равных ему в то время также не было. Но производство танка ИС со 100-мм орудием было сочтено нецелесообразным.

Вячеслав Малышев в своем письме Л.Берия 18 октября 1944 г. о причинах отказа от серийного производства танков ИС со 100-мм пушкой писал, что в настоящее время 100-мм пушка не даст тяжелому танку никаких серьезных преимуществ, так как 122-мм орудия «...теперь способны бороться со всеми вражескими танками на дистанции 1700 м и более...», а их фугасное действие не в пример больше, чем у 100 мм. Это было связано с тем. что с августа 1944 г. качество брони немецких танков резко ухудшилось.

Современный танк является наиболее совершенным образцом сухопутной боевой техники. Это сгусток энергии, воплощение боевой мощи, могущества. Когда танки, развернутые в боевой порядок, устремляются в атаку, они несокрушимы, как божья кара… В одно и то же время танк красив и уродлив, пропорционален и аляповат, совершенен и уязвим. Будучи установленным на постамент, танк являет собой законченное изваяние, способное заворожить… Советские танки всегда были признаком могущества нашей страны. Большинство немецких солдат, воевавших на нашей земле в 1941-1945 гг., называли три веши, больше всего запомнившиеся им, – русские просторы, морозы и танки.

Выдержите и руках справочное издание «Самоходная артиллерия вермахта», о котором столько говорили год назад Надеемся, что Вы уже просмотрели его и вам понравилось полиграфическое исполнение, а при более внимательном ознакомлении вы оцените и его содержание. Составляя предлагаемый справочник, автор постарался выполнить те пожелания, которые вы высказывали в своих письмах Так, например, в данном издании увеличено количество фотографий, среди которых уже нет мертвых памятников и уродств современных музеев.

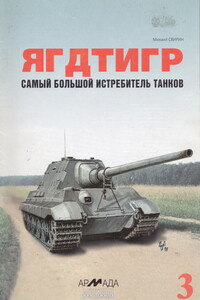

Возможно кого-то удивит выбор темы данного издания, так как семь десятков выпущенных «Ягдтигров» почти ничем не проявили себя на поле боя. Вполне правильно звучат высказывания некоторых исследователей о том, что затраты на изготовление таких исполинов не окупились и они стали всего лишь символом «всесокрушающей мощи германской армии». Но тем не менее, сам факт их создания и боевого применения в агонизирующем «третьем рейхе» очень интересен. К сожалению, малое количество выпущенных «Ягдтигров» оставило крайне незначительный объем фактического материала об их создании и использовании.

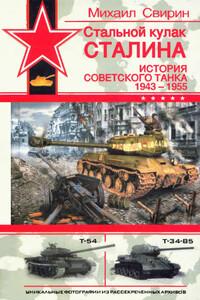

Танки 1943-1955 годов стали последними танками сталинской эпохи – танками, которые помогли приблизить победу в великой войне XX века. Ни одна из крупных наступательных операций Красной армии второй половины войны не проводилась без масс танков. Концентрация их на главных направлениях Белорусской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операций не знала аналогов. Немецко-фашистская армия так и не смогла воспрянуть после потерь масс танковых войск в летнем сражении 1943 года. И перешла от действий танковых групп и танковых армий к операциям с использованием небольших танковых соединений.В этот период советские танкостроители смогли дать армии тысячи простых и дешевых, но надежных и современных боевых машин, обладающих весьма достойными характеристиками, тогда как Германия отставала если не в качестве, то в количестве боевых машин на фронте.Так каким был этот путь? Путь от освоения сырых и еще не вполне надежных боевых машин к тьме "бронированной саранчи" (как ее называли за рубежом), которая наводила страх на все страны мира в конце 1940-х – начале 1950-х? Каков был путь развития "танка Победы" в этот ответственный момент?На эти вопросы призвана ответить новая книга Михаила Свирина, основанная на документах конца войны и первых послевоенных лет.

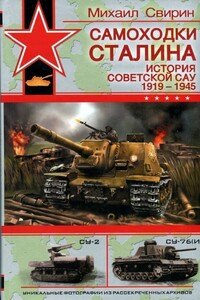

Уже в годы Первой мировой практически во всем мире начали понимать, что полевая артиллерия на конной тяге не соответствует резко возросшим требованиям ведения боевых действий. Артиллерийские орудия того времени были очень уязвимы на марше от огня противника, не обладали достаточной подвижностью и требовали затрат времени на подготовку к стрельбе. А армии всех стран в то время особо нуждались в новых образцах артиллерийского вооружения, способных быстро менять свое местоположение, свободно передвигаться по бездорожью вместе с пехотой и надежно защищать свой расчет от неприятельского огня.

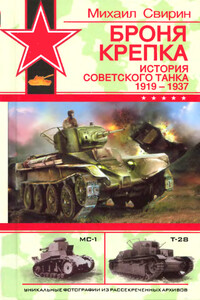

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа современного историка, с помощью документов и исторических свидетельств уточняющего устную историю восстаний в ГУЛАГе начала пятидесятых. Дается характеристика внутрелагерного расслоения заключенных (блатные, суки, мужики, политические, а также — русские, литовцы, украинцы и др.), анализируются причины восстаний, прослеживается их ход. Особое внимание уделено истории Кенгирского восстания.

С незапамятных времен загадочные аллеи менгиров Карнака разжигают воображение людей. Такое скопление каменных глыб, возведенных в одном и том же месте с помощью совершенно таинственных технических приемов, действительно способно удивить и озадачить. И многочисленные легенды о них отвечали на различные вопросы: что такое дольмены, менгиры, кромлехи, крытые аллеи — творение богов, осязаемое выражение могущества чудес, всесильной магии, забытых значений? Кто их возвел — незримые силы, великаны, гномы, наделенные неведомыми способностями?Эта книга подытоживает все верования, все предположения по поводу Карнака и окружающих земель, самых богатых мегалитическими памятниками разного рода во всей Франции.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Книга Копылова А.Н. даёт развёрнутый экскурс в историю Католической Церкви на территории Российской Федерации: от времени зарождения Киевской Руси в IX веке, до начала века XXI-го. Автор сопровождает свою работу так же главой, посвящённой отличиям Римско-католической Церкви от Русской Православной Церкви. Книга адресована широкому кругу читателей: в первую очередь она может оказаться полезной студентам, изучающим дисциплину «Религиоведение», преподавателям, ведущим этот предмет, а так же всем тем, кто интересуется историей Католической Церкви в России.