Танки ИС - [6]

Последовавшее вскоре заседание ГКО решало судьбу вооружения танка ИС. Голоса присутствовавших разделились. Одни отстаивали 100-мм пушку с унитарными боеприпасами, другие — мощную 122-мм корпусную пушку, которая сможет «одним ударом» выводить из строя не только танки, но и бетонные ДОТы. На вооружение рекомендовали последнюю, предписав установить ее первый вариант в танк ИС и испытать стрельбой к 27 ноября 1943 г. Одновременно приказывалось оснастить это орудие клиновым полуавтоматическим затвором и начать его валовый выпуск с 1944 г. Для 100-мм пушки конструкции ЦАКБ, изготовление которой также разрешили в опытном порядке, предписывалось изготовить механизм облегчения заряжания во время движения танка (согласно «Истории артиллерийского производства завода № 9 в годы Великой Отечественной войны»).

24-26 Опытный танк ИС-122 (Объект 240), вооруженный 122-мм орудием Д-25 (А-19 танковая) во дворе Челябинского Кировского завода. Осень 1943 г.

Первый образец 122-мм танковой пушки, еще называвшейся А-19 танковая (или Д-2 танковая), с поршневым затвором, был готов 12 ноября 1943 г и вскоре поступил на испытания. Новая пушка представляла собой опытную полевую 122-мм пушку Д-2, установленную в люльку 85-мм пушки Д-5 (диаметр люльки Д-5 полностью соответствовал диаметру люльки Д-2). Перекочевал на танк с орудия Д-2 № 2 и опытный Т-образный дульный тормоз завода № 9 (считалось, что такая форма дульною тормоза значительно уменьшит демаскирующий эффект при выстрелах за счет направления тормозящих струй газов параллельно земле).

Государственные испытания танка ИС-122 (объект 240) были проведены спешным образом и показали удовлетворительный результат. Правда, не обошлось без Ч П. Во время первого же выстрела литой Т-образный дульный тормоз пушки разорвало и разлетевшимися осколками едва не задело присутствовавшего здесь К. Ворошилова. После этого дульный тормоз был заменен на другой - немецкого типа (его конструкция в известной степени была заимствована от дульного тормоза немецких 88-мм пушек и 105-мм гаубиц), с которым орудие пошло в массовое производство. Интересно, что описывая ход испытаний орудия стрельбой на бронепробиваемость, разные авторы никак не могут договориться о типе немецкого танка, по которому велась стрельба. Одни уверяют, что огонь велся с дистанции 1500 м по танку «Пантера», другие ставят туда же «Тигр», иногда отодвигая цель на 2000 м но результат во всех случаях одинаков: «... снаряд пробил лобовую броню и. ударив в кормовой лист, вырвал его по сварным швам и отбросил назад на расстояние 5 метров... » (некоторые смело отбрасывают кормовой лист на 15 метров). Эта версия пошла от описания «Истории танкостроении на Кировском заводе», немного приукрашенной впоследствии. На указанных испытаниях (отчет полигона № 314 от 21 ноября) огонь велся по пустому уже расстрелянному и неоднократно горевшему корпусу танка «Пантера», причем 122-мм тупоголовый снаряд пробил бортовую броню развернутой вправо башни и, угодив на противоположном борту в район сварного шва, оторвал его по сварке и сбросил на землю. Обстрел же по комплектным образцам трофейных танков из серийного ИС-122 производился на артполигоне УЗТМ в январе 1944 г. и показал, что лобовую броню танка «Пантера» штатные остроголовый и тупоголовый 122-мм снаряды способны пробить лишь с расстояния 600-700 м, и только улучшенный остроголовый бронебойно — трассирующий снаряд с разрывной каморой (изготовленный по чертежу № 2-2868 А1) поражал ее с 1200-1400 м (но на вооружение этот снаряд принят еще не был). Правда, в случае обстрела «Пантеры» осколочно-фугасными гранатами, получались куда более интересные результаты. заключавшиеся в растрескивании сварных швов и полном отходе лобового листа из предназначенного ему места. «Тигр» оказался несколько более слабым — его лоб свободно пробивался штатным тупоголовым снарядом с 1200 м, а остроголовым улучшенным — с 1800 м, но с таких расстояний вести прицельную стрельбу из ИС могли только хорошо подготовленные экипажи, так как качество оптического стекла прицелов было недостаточным. К тому же взметавшееся с земли во время первого выстрела облако пыли (снега, воды из луж), полностью закрывало цель на 5-30 с, иногда совершенно загрязняя объектив прицела. Это было следствием применения дульного тормоза и потребовало оснастить объектив прицела специальной блендой

Опытный танк ИС-122 (Объект 240), вооруженный 122-мм орудием Д-25 (А-19 танковая) во время Государственных испытаний. Осень 1943 г.

В декабре 1943 г. танк ИС-122 был поставлен в серию на ЧКЗ. Одновременно здесь же производился танк ИС-85 и заканчивался выпуск танка КВ-85. До конца года из цехов завода вышли 67 танков ИС-85 и 35 ИС-122 (при плане 50 шт. ИС-85 и 100 шт. ИС-122). В начале 1944 г. ЧКЗ выпустил еще 40 ИС-85, после чего производство этого варианта было прекращено. Серийно во все возрастающих количествах продолжал выпускаться ИС-122, который начали оснащать новым 122-мм орудием Д-25Т, отличавшимся наличием горизонтального клинового полуавтоматического затвора, немного (с 1 — 1,5 до 1,5—2,5 выстр./мин.) повысившего скорострельность орудия, а также укомплектованного новым оптическим прицелом. Но в то же время полуавтоматический затвор увеличивал загазованность боевого отделения при ведении интенсивного огня, а большой вес боеприпасов лимитировал скорость заряжания, так что реальная боевая скорострельность из танков ИС-122 в годы войны не превышала 1,5 выстр./мин. Интересно также добавить, что с марта 1944 г. дульный тормоз «немецкого типа» орудия Д-25Т был заменен дульным тормозом конструкции ЦАКБ, имевшим более простую технологию изготовления и высокую эффективность. До момента прекращения производства танков ИС в середине 1945 г. было изготовлено 3483 ИС-122. причем 60 танков в 1944 г. собрали в Ленинграде на восстановленном Кировском заводе.

Выдержите и руках справочное издание «Самоходная артиллерия вермахта», о котором столько говорили год назад Надеемся, что Вы уже просмотрели его и вам понравилось полиграфическое исполнение, а при более внимательном ознакомлении вы оцените и его содержание. Составляя предлагаемый справочник, автор постарался выполнить те пожелания, которые вы высказывали в своих письмах Так, например, в данном издании увеличено количество фотографий, среди которых уже нет мертвых памятников и уродств современных музеев.

Современный танк является наиболее совершенным образцом сухопутной боевой техники. Это сгусток энергии, воплощение боевой мощи, могущества. Когда танки, развернутые в боевой порядок, устремляются в атаку, они несокрушимы, как божья кара… В одно и то же время танк красив и уродлив, пропорционален и аляповат, совершенен и уязвим. Будучи установленным на постамент, танк являет собой законченное изваяние, способное заворожить… Советские танки всегда были признаком могущества нашей страны. Большинство немецких солдат, воевавших на нашей земле в 1941-1945 гг., называли три веши, больше всего запомнившиеся им, – русские просторы, морозы и танки.

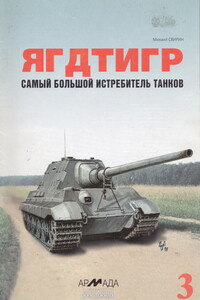

Возможно кого-то удивит выбор темы данного издания, так как семь десятков выпущенных «Ягдтигров» почти ничем не проявили себя на поле боя. Вполне правильно звучат высказывания некоторых исследователей о том, что затраты на изготовление таких исполинов не окупились и они стали всего лишь символом «всесокрушающей мощи германской армии». Но тем не менее, сам факт их создания и боевого применения в агонизирующем «третьем рейхе» очень интересен. К сожалению, малое количество выпущенных «Ягдтигров» оставило крайне незначительный объем фактического материала об их создании и использовании.

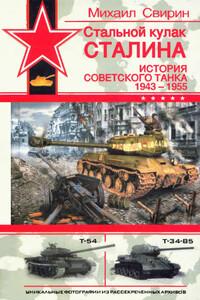

Танки 1943-1955 годов стали последними танками сталинской эпохи – танками, которые помогли приблизить победу в великой войне XX века. Ни одна из крупных наступательных операций Красной армии второй половины войны не проводилась без масс танков. Концентрация их на главных направлениях Белорусской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операций не знала аналогов. Немецко-фашистская армия так и не смогла воспрянуть после потерь масс танковых войск в летнем сражении 1943 года. И перешла от действий танковых групп и танковых армий к операциям с использованием небольших танковых соединений.В этот период советские танкостроители смогли дать армии тысячи простых и дешевых, но надежных и современных боевых машин, обладающих весьма достойными характеристиками, тогда как Германия отставала если не в качестве, то в количестве боевых машин на фронте.Так каким был этот путь? Путь от освоения сырых и еще не вполне надежных боевых машин к тьме "бронированной саранчи" (как ее называли за рубежом), которая наводила страх на все страны мира в конце 1940-х – начале 1950-х? Каков был путь развития "танка Победы" в этот ответственный момент?На эти вопросы призвана ответить новая книга Михаила Свирина, основанная на документах конца войны и первых послевоенных лет.

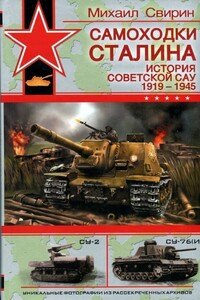

Уже в годы Первой мировой практически во всем мире начали понимать, что полевая артиллерия на конной тяге не соответствует резко возросшим требованиям ведения боевых действий. Артиллерийские орудия того времени были очень уязвимы на марше от огня противника, не обладали достаточной подвижностью и требовали затрат времени на подготовку к стрельбе. А армии всех стран в то время особо нуждались в новых образцах артиллерийского вооружения, способных быстро менять свое местоположение, свободно передвигаться по бездорожью вместе с пехотой и надежно защищать свой расчет от неприятельского огня.

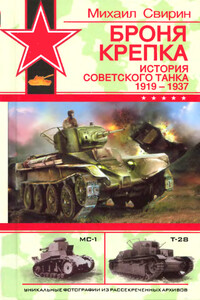

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.

В книге содержится краткое изложение взглядов современных украинских ученых на национальный исторический процесс. С учетом последних достижений отечественной и мировой исторической науки воспроизводится широкая панорама исторического прошлого украинского народа. В центре внимания авторского коллектива находятся преимущественно вопросы политической истории. Вместе с тем достаточно полно освещены также вопросы социально-экономической истории, культурного и этнонационального развития. Авторами очерков являются ведущие историки Украины — члены украинской части Совместной украинско-российской комиссии историков при НАН Украины и РАН.

Цитата из Михаила Кузмина, вынесенная в заголовок, на первый взгляд совершенно неприложима к советской интимной культуре. Она как раз требовала чего-то большего, чем любовь, редуцируя само чувство к величине бесконечно малой. Соцреализм в классическом варианте свел любовный сюжет к минималистской схеме. Любовному сюжету в романе или фильме отводилась по преимуществу роль аккомпанирующая, а его типология разнообразием не отличалась.Томление страсти, иррациональность, эротика, все атрибуты «чувства нежного» практически отсутствовали в его советском варианте, так что зарубежные наблюдатели зачастую отказывались считать эту странную страсть любовью.

Удельная – район необычный и притягательный и истории здесь не меньше, чем в центральной части города, на Невском проспекте, или Дворцовой набережной... Эта книга для старожилов, которые смогут с ее помощью окунуться в мир своего детства. Она и для тех, кто живет в Удельной уже много лет, но не знаком с богатой историей этого исторического места. И для тех, кто приехал сюда совсем недавно или ненадолго. Каждый найдет на этих страницах что-то интересное для себя и почувствует душу этих мест.

Такое специфическое и неоднозначное явление как доносительство было известно с библейских времён и дошло до наших дней. Доносы часто приводили к трагическим последствиям, и это сформировало в обществе негативный образ доносчик!.. В новой книге В.Д. Игнатова изложены история, типология и проявления доносительства на разных этапах развития государства. Показаны причины, особенности и последствия доносительства в постреволюционной России и СССР.

Книга рассказывает о современном израильском поселенчестве, о его истории и современном состоянии. Особое внимание автор, израильский исследователь доктор Велвл Чернин, родившийся в Москве и окончивший кафедру этнографии истфака МГУ, уделил роли русскоязычных евреев в израильском поселенческом движении.

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Однако любой историк в своих исследованиях обращается к альтернативной истории, когда дает оценку описываемым персонажам или событиям, реконструирует последствия исторических решений, поступков, событий, образующих альтернативу произошедшему в реальности. Тем не менее, всерьез заниматься альтернативной историей рискуют немногие серьезные историки.И все же, отечественная история предлагает богатейший материал для альтернативных исследований, ведь даже само возникновение нашего государства на бедных и холодных равнинах северо-востока Европы, да еще и с центром в ничем не примечательном городке, выглядит результатом невероятного нагромождения случайностей.