Танки ИС - [9]

В процессе изготовления видоизменялась и башня танка. Башня первой серии выпуска 1943 г. имела узкую амбразуру для установки 85-мм орудия. Но, несмотря на то, что люлька орудия Д-25 была той же самой, что и Д-5, при установке 122-мм пушки, имевшей большую казенную часть, пользоваться телескопическим прицелом стало очень неудобно (а с введением горизонтально-клинового затвора эти трудности еще увеличились).

В апреле 1944 г. для танка ИС-122 была разработана специальная башня высокой твердости, несколько похожая на ту, что впоследствии установили на ИС-4 (Объект 701- 6). Особенностями башни было то, что для упрощения производства в ней исключили установку кормового пулемета, лоб башни заузили, что должно было сказаться на стойкости к бронебойным снарядам. Командирская башенка была сдвинута почти на 100 мм влево для удобства размещения командира. Всего таким образом было изготовлено около 82 башен, оказавшихся довольно сложными, а главное (против ожиданий) — недостаточно прочными. Летом 1944 г. танку ИС-122 была возвращена прежняя башня, лобовая часть которой подверглась некоторым переработкам. Амбразура башни была увеличена, что позволило сместить прицел влево для более удобного пользования. Была увеличена толщина качающейся брони маски орудия, а также толщина бортов башни в их нижней части. Командирская башенка сместилась влево на 60-63 мм.

38 Испытания опытного образца орудия Д-30 и вариантов подвески, предназначенных для танка ИС-6. Осень 1944 г.

The evaluation of the D-30 gun and new suspension intended for IS-6 tank.

Autumn 1944.

Испытания подвески танка ИС-6 на догруженном танке ИС-85 (Объект 244).

Поиски увеличения бронестойкости привели к разработке на ЧКЗ и заводе 100 в 1944 г. танков «Объект 701» (будущий ИС-4) и «Кировец-1» (будущий ИС-3), но для их массового выпуска требовалась перестройка всего производства, которая могла отразиться на объеме выпуска тяжелых танков (как было с освоением ИС-85), что было недопустимо. Поэтому КБ завода № 100 до начала серийного производства принятого на вооружение танка «Кировец-1», предложило освоить в производстве промежуточный вариант, получивший наименование ИС-2, модернизированный по 2-му варианту. Новая модификация представляла собой очень интересную конструкцию. Она сохраняла основные корпусные летали ИС-2, но получила совершенно новую форму носа. Теперь носовая часть корпуса сваривалась из двух листов катаной брони толщиной 100 и 120 мм, дополнительно соединенных «в шип» и расположенных под большими углами, наподобие Т-34 (но варианту № 7 НИИ 48). В соответствии с этим были изменены компоновка отделения управления и боевое и на него установили литую полусферическую башню танка «Кировец-1» (ИС-3). При этом танк сохранил серийный двигатель В-2ИС с системами питания и охлаждения (корма танка совершенно не переделывалась), что позволяло перейти к его серийному производству практически сразу после принятия на вооружение, причем вести его можно было бы параллельно с ИС-2, одновременно осваивая ИС-3.

Некоторые исследователи называют этот танк прототипом ИС-3, но это не совсем так. Танк действительно проектировался по техзаданию, приведшему к созданию танка ИС-3, но построен он был несколько позднее, чем начались испытания последнего. Пробный обстрел показал хорошую снарядостойкость лобовой части танка, но ГКО счел нецелесообразным постановку его в серию.

Хотелось бы также отмстить, что несколько опытных танков ИС были использованы в качестве подвижной лаборатории при отработке ходовой части танка «Объект 252». Он получил опорные катки большого диаметра и был догружен до массы нового танка чугунными чушками. Аналогичное решение использовалось и при отработке ходовой части танка ИС-7.

Устройство танка ИС

Танк ИС имел литую башню, лобовую деталь и подбашенную часть корпуса. Доступ в отделение управления был возможен только через люки башни. Механик-водитель вел наблюдение через смотровую щель со стеклоблоком в выдвижном люкс-пробке в лобовой части корпуса. За сиденьем механика-водителя в днище имелся десантный люк. На танке устанавливалась пушка Д-5Т и три пулемета ДТ, один спаренный с пушкой, другой - в кормовой части башни, третий - курсовой, жестко закрепленный в лобовом листе корпуса справа от механика-водителя. Для прицеливания использовались телескопический прицел ОТ-15 и перископический ПТ-4-15 (многие танки выпуска лета-осени 1944 г. перископического прицела не имели). Наблюдение за местностью осуществлялось из перископических приборов МК- IV. Боекомплект состоял из 59 выстрелов к 85-мм орудию и 2520 патронов к пулеметам.

Двигатель В-2ИС (В-2-10) имел электроинерционный стартер. В головки воздухоочистителей типа «Мультициклон» были встроены форсунки и запальные свечи для подогрева всасываемого воздуха. Радиаторы жидкостной системы охлаждения имели подковообразную форму. Для подогрева охлаждающей жидкости к системе были подключены два бачка калорифера устройства термосифонного обогрева. Бачки подогревались керогазами. В бак системы смазки был встроен циркуляционный бачок, обеспечивавший быстрый прогрев масла в контуре циркуляции и возможность пользоваться методом разжижения масла бензином.

Выдержите и руках справочное издание «Самоходная артиллерия вермахта», о котором столько говорили год назад Надеемся, что Вы уже просмотрели его и вам понравилось полиграфическое исполнение, а при более внимательном ознакомлении вы оцените и его содержание. Составляя предлагаемый справочник, автор постарался выполнить те пожелания, которые вы высказывали в своих письмах Так, например, в данном издании увеличено количество фотографий, среди которых уже нет мертвых памятников и уродств современных музеев.

Современный танк является наиболее совершенным образцом сухопутной боевой техники. Это сгусток энергии, воплощение боевой мощи, могущества. Когда танки, развернутые в боевой порядок, устремляются в атаку, они несокрушимы, как божья кара… В одно и то же время танк красив и уродлив, пропорционален и аляповат, совершенен и уязвим. Будучи установленным на постамент, танк являет собой законченное изваяние, способное заворожить… Советские танки всегда были признаком могущества нашей страны. Большинство немецких солдат, воевавших на нашей земле в 1941-1945 гг., называли три веши, больше всего запомнившиеся им, – русские просторы, морозы и танки.

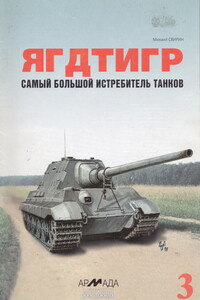

Возможно кого-то удивит выбор темы данного издания, так как семь десятков выпущенных «Ягдтигров» почти ничем не проявили себя на поле боя. Вполне правильно звучат высказывания некоторых исследователей о том, что затраты на изготовление таких исполинов не окупились и они стали всего лишь символом «всесокрушающей мощи германской армии». Но тем не менее, сам факт их создания и боевого применения в агонизирующем «третьем рейхе» очень интересен. К сожалению, малое количество выпущенных «Ягдтигров» оставило крайне незначительный объем фактического материала об их создании и использовании.

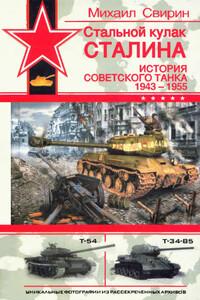

Танки 1943-1955 годов стали последними танками сталинской эпохи – танками, которые помогли приблизить победу в великой войне XX века. Ни одна из крупных наступательных операций Красной армии второй половины войны не проводилась без масс танков. Концентрация их на главных направлениях Белорусской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операций не знала аналогов. Немецко-фашистская армия так и не смогла воспрянуть после потерь масс танковых войск в летнем сражении 1943 года. И перешла от действий танковых групп и танковых армий к операциям с использованием небольших танковых соединений.В этот период советские танкостроители смогли дать армии тысячи простых и дешевых, но надежных и современных боевых машин, обладающих весьма достойными характеристиками, тогда как Германия отставала если не в качестве, то в количестве боевых машин на фронте.Так каким был этот путь? Путь от освоения сырых и еще не вполне надежных боевых машин к тьме "бронированной саранчи" (как ее называли за рубежом), которая наводила страх на все страны мира в конце 1940-х – начале 1950-х? Каков был путь развития "танка Победы" в этот ответственный момент?На эти вопросы призвана ответить новая книга Михаила Свирина, основанная на документах конца войны и первых послевоенных лет.

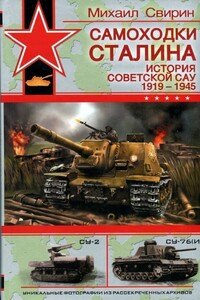

Уже в годы Первой мировой практически во всем мире начали понимать, что полевая артиллерия на конной тяге не соответствует резко возросшим требованиям ведения боевых действий. Артиллерийские орудия того времени были очень уязвимы на марше от огня противника, не обладали достаточной подвижностью и требовали затрат времени на подготовку к стрельбе. А армии всех стран в то время особо нуждались в новых образцах артиллерийского вооружения, способных быстро менять свое местоположение, свободно передвигаться по бездорожью вместе с пехотой и надежно защищать свой расчет от неприятельского огня.

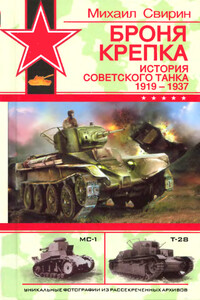

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.

Интернет проект hetman.by, — это специализированный ресурс по теме история Беларуси. Наш народ, — эта совокупность этносов, это многонациональный образ. На разных этапах истории в его формировании участвовали готы, гепіды, балты, лютичи, полабские славяне, пруссы, ятва, дайнова, кривичи, русины, евреи, татары и другие народы и народности. Основной период своей истории, с 1253 по 1975 годов наш многонациональный народ имел общее название — литвины, однако в результате исторических событий данное название было утеряно и появилось новое — беларусы.Не все так просто в нашей истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Васильевич Аникович — археолог, доктор исторических наук, автор многочисленных статей и монографий по истории ранней поры верхнего палеолита — знакомит читателя с реалиями мира и духовными ценностями охотников на мамонтов. Речь идет об уникальной цивилизации, созданной жителями Русской равнины, обитавшими на этой территории с 23 по 14 тысячелетие до н. э.: о рождении и посвящении, неповторимом восприятии действительности, о пище и питье, охоте, одежде, семье и любви, колдунах и магии, устройстве власти, о войнах и смерти.

Андре Шураки — писатель, историк, эссеист, автор трудов, посвященных истории Библии, снискавших мировую известность и получивших высокую оценку критики. Глубокое знание библейских текстов, этнографического и археологического материала позволило ему создать яркую картину повседневной жизни древнего Израиля в эпоху его расцвета — в царствование Самуила, Давида и Соломона. Издатели надеются, что знакомство с повседневными заботами людей Ветхого Завета приблизит современного читателя к пониманию духовного наследия величайшей книги человечества — Библии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Эпохой викингов» в Скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании) называют период, охватывающий IX, X и первую половину XI столетия — время воинственных и дерзких дружин отважных морских воинов-викингов, первых скандинавских королей-конунгов, древнейших из дошедших до нас средневековых эпических песен и сказаний.Книга, которую вы держите в руках, — попытка приоткрыть дверь в суровый и величественный мир норманнов, представить себе жизнь, которую вели люди на Севере больше десяти веков назад. Особое место в книге занимают сюжеты, связанные с рунической письменностью и рунической магией.