Стихотворения, не вошедшие в прижизненные сборники - [5]

Тем, кто в пути любили и страдали.

13

Из моего окна в вечерний час,

Когда полнеба пламенем объято,

Мне видится далекий Сан-Миньято,

И от него не оторвать мне глаз.

Уже давно последний луч погас,

А я все жду какого-то возврата,

Не видя бледности потухшего заката,

Смотрю ревниво, как в последний раз.

И где бы ни был я, везде, повсюду

Меня манит тот белый дальний храм,

И не дивлюся я такому чуду:

Одно по всем дорогам и горам

Ты - Сан-Миньято сердца моего,

И от тебя не оторвать его.

14

Любим тобою я - так что мне грозы?

Разлука долгая - лишь краткий миг,

Я головой в печали не поник:

С любовью - что запреты? что угрозы?

Я буду рыцарь чаши, рыцарь розы,

Я благодарный, вечный твой должник.

Я в сад души твоей с ножом проник,

Где гнулись ждавшие точила лозы.

И время будет: в пьяное вино

Любовь и слезы дивно обратятся.

Воочию там ты и я - одно;

Разлука там и встреча примирятся.

Твоя любовь - залог, надежда блещет,

Что ж сердце в страхе глупое трепещет?

15. SINE SOLE SILEO

(Надпись на солнечных часах)

"Без солнца я молчу. При солнце властном

Его шаги я рабски отмечаю,

Я ночью на вопрос не отвечаю

И робко умолкаю днем ненастным.

Всем людям: и счастливым, и несчастным,

Я в яркий полдень смерть напоминаю,

Я мерно их труды распределяю,

И жизнь их вьется ручейком прекрасным".

- Ах, жалкий счетчик мелочей ненужных,

Я не сравнюсь с тобой, хоть мы похожи!

Я не зову трусливых и недужных,

В мой дом лишь смелый и любивший вхожи.

И днем и ночью, в ведро иль ненастье

Кричу о беззакатном солнце счастья.

16

Прекрасен я твоею красотою,

Твое же имя славится моим.

Как на весах, с тобою мы стоим

И каждый говорит: "Тебя я стою".

Мы связаны любовью не простою,

И был наш договор от всех таим,

Но чтоб весь мир был красотой палим,

Пусть вспыхнет пламень, спящий под золою.

И в той стране, где ты и я одно,

Смешались чудно жертва и убийца,

Сосуд наполненный и красное вино,

Иконы и молитва византийца,

И, тайну вещую пленительно тая,

Моя любовь и красота твоя.

17

Сегодня утром встал я странно весел,

И легкий сон меня развел со скукой.

Мне снилось, будто с быстрою фелукой

Я подвигаюсь взмахом легких весел.

И горы (будто чародей подвесил

Их над волнами тайною наукой)

Вдали синели. Друг мой бледнорукий

Был здесь со мной, и был я странно весел.

Я видел остров в голубом тумане,

Я слышал звук трубы и коней ржанье,

И близко голос твой и всплески весел.

И вот проснулся, все еще в обмане,

И так легко мне от того свиданья,

Как будто крылья кто к ногам привесил.

604-608.

1

Не во сне ли это было,

Что жил я в великой Александрии,

Что меня называли Евлогий,

Катался по зеленому морю,

Когда небо закатом пламенело?

Смотрелся в серые очи,

Что милее мне были

Таис, Клеопатр и Антиноев?

По утрам ходил в палестру

И вечером возвращался в свой дом с садами,

В тенистое и тихое предместье?

И слышался лай собак издалека?

Что ходил я в темные кварталы,

Закрывши лицо каракаллой,

Где слышалось пенье и пьяные крики

И пахло чесноком и рыбой?

Что смотрел я усталыми глазами,

Как танцовщица пляшет "осу",

И пил вино из глиняного кубка,

И возвращался домой одиноким?

Не во сне ли тебя я встретил,

Твои глаза мое сердце пронзили

И пленником повлекли за собою?

Не во сне ль я день и ночь тоскую,

Пламенею горестным восторгом,

Смотря на вечерние зори,

Горько плачу о зеленом море

И возвращаюсь домой одинокий?

2

Говоришь ты мне улыбаясь:

"То вино краснеет, а не мои щеки,

То вино в моих зрачках играет;

Ты не слушай моей пьяной речи".

- Розы, розы на твоих ланитах,

Искры золота в очах твоих блистают,

И любовь тебе подсказывает ласки.

Слушать, слушать бы тебя мне вечно.

3

Возвращался я домой поздней ночью,

Когда звезды при заре уж бледнели

И огородники въезжали в город.

Был я полон ласками твоими

И впивал я воздух всею грудью,

И сказали встречные матросы:

"Ишь как угостился, приятель!"

Так меня от счастия шатало.

4

Что ж делать, что ты уезжаешь

И не могу я ехать за тобой следом?

Я буду писать тебе письма

И ждать от тебя ответов,

Буду каждый день ходить в гавань

И смотреть, как корабли приходят,

И спрашивать о тех городах, где ты будешь,

И буду казаться веселым и ясным,

Как нужно быть мудрецу и поэту.

Накоплю я много поцелуев,

Нежных ласк и изысканных наслаждений

К твоему приезду, моя радость,

И какое будет счастье и веселье,

Когда я тебя на палубе завижу

И ты мне махнешь чем-нибудь белым.

Как мы опять в мой дом поедем

Среди садов тенистого предместья,

Будем опять кататься по морю,

Пить терпкое вино в глиняных кувшинах,

Слушать флейты и бубны

И смотреть на яркие звезды.

Как светел весны приход

После долгой зимы,

После разлуки - свиданье.

5

Ко мне сошел

блаженный покой.

Приветствовать ли мне тебя,

сын сна,

или страшиться?

И рассказам о кровавых битвах

там, далеко,

где груды мертвых тел

и стаи воронов под ярким солнцем,

внимаю я

равнодушно.

И повести о золотом осле,

столь дорогой мне,

смеху Вафилла кудрявого,

Смердиса пенью,

лирам и флейтам

внимаю я

равнодушно.

На коней белогривых с серебряной сбруей,

дорогие вазы,

золотых рыбок,

затканные жемчугом ткани

смотрю я

равнодушно.

И о бедственном дне, когда придется

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

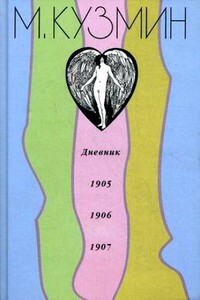

Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

Жизнь и судьба одного из замечательнейших полководцев и государственных деятелей древности служила сюжетом многих повествований. На славянской почве существовала «Александрия» – переведенный в XIII в. с греческого роман о жизни и подвигах Александра. Биографическая канва дополняется многочисленными легендарными и фантастическими деталями, начиная от самого рождения Александра. Большое место, например, занимает описание неведомых земель, открываемых Александром, с их фантастическими обитателями. Отзвуки этих легенд находим и в повествовании Кузмина.

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая». Вместе с тем само по себе яркое, солнечное, жизнеутверждающее творчество М. Кузмина, как и вся литература начала века, не свободно от болезненных черт времени: эстетизма, маньеризма, стилизаторства.«Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» – первая книга из замышляемой Кузминым (но не осуществленной) серии занимательных жизнеописаний «Новый Плутарх».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».