Шишкин - [15]

Нет сомнения, что отличительной чертой творчества Шишкина была эпическая мощь его образов. По своему звучанию основные его произведения — Рожь, Лесные дали, «Среди долины ровныя…», Корабельная роща, Кама близ Елабуги — напоминают хоровое пение, в котором ни один голос не звучит диссонансом. Эпичность — это особый смысл образного постижения мира, свойственный Шишкину и ряду его продолжателей. В связи с этим уместно вспомнить, как оценивал Константин Аксаков эпическое полотно Гоголя Мертвые души и как он сопоставлял эпос с современностью: «Древний эпос, основанный на глубоком простом созерцании, обнимал собой целый определенный мир во всей неразрывной связи его явлений; и в нем при этом созерцании, все охватывающем, столь зорком и все видящем представляется все образы природы и человека»[21].

Важно здесь не столько определение параметров этого явления, сколько понимание «общего субстанционального чувства русского», сравнимого с гомеровским эпосом.

Эпичность представлялась людям во времена Шишкина неким архетипом, в котором проявлена национальная сущность огромной страны. Эпос — это как бы голос всего народа. Шишкин, как никто из пейзажистов, сумел запечатлеть и характер народа, и облик национальной природы. В пейзажном образе художника как бы звучит «дух и образ великого, могучего пространства»[22], именуемого Россией. Шишкинская эпичность — это вместе с тем особый торжественный слог, которым изъясняются о явлениях важных и эпохальных. В образах художника живет эпоха, мнится могучий неторопливый народ, видится огромная бескрайняя страна, которой нет конца и которая все удаляется и удаляется в бескрайние горизонты.

Время требовало синтетического мышления, обуславливающего широту и существенность художественного образа. И хотя классицизм разработал картину мира, Шишкин преломил идею применительно к реалистическому изображению родных просторов. Он запечатлел Россию, этот, по замечанию Михаила Погодина, «особливый мир», ибо «…у ней другие земля, кровь, религия, основания, словом — другая история». Высказаться об этой великой стране синтетически можно было только эпическим слогом, своего рода гекзаметром. Шишкин нашел этот слог и, подобно Гомеру, воспел «особливый мир» России. В творчестве художника произошла «генерализация» (выражение Евгения Баратынского) образа. Он как бы вместил в себя все «частные» лики России, талантливо запечатленные современниками художника, но акцентировал внимание на национальной идее.

Шишкин умер 20 марта 1898 года, как истинный художник — за работой.

Сначала он волновался из-за отсутствия вестей об открытии музея Александра III, собравшего многие шедевры русского искусства, в том числе и значительные произведения Шишкина последних лет. Затем, не дождавшись племянницы, которая помогала переносить рисунок на холст, Иван Иванович сам принялся за работу. Он задумал большое полотно Лесное царство (Краснолесье). Решение уже определилось в рисунке, и художник торопился приступить к исполнению большой задачи.

В мастерской Шишкина работал его ученик Григорий Гуркин. Услышав неестественно громкий вздох Шишкина, он выглянул из-за холста и увидел учителя, медленно сползающего на бок. Он успел подхватить Ивана Ивановича, но уже мертвого.

Так описывает смерть Шишкина его племянница.

Хроника жизни И. И. Шишкина

1832. 13 (25) января родился в Елабуге.

1844. Поступает в Первую мужскую гимназию Казани.

1848. Уходит из четвертого класса гимназии и возвращается в Елабугу.

1852. Поступает в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, где занимается под руководством А. Н. Мокрицкого.

Серия "Мастера живописи" — один из значимых проектов издательства "Белый город". Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Архип Иванович Куинджи (при рождении Куюмджи; укр.

Мир такой большой, такой сложный, такой насыщенный чудесами и сюрпризами, что проходят годы, прежде чем большинство людей начинает замечать, что он еще и безнадежно сломан. Этот период познания мы называем «детством». Фильмы Уэса Андерсона, со своими декорациями, операторской работой, стоп-кадрами, картами и моделями, с готовностью и даже нетерпением уступают «миниатюрному» качеству миров, которые он создает. И все же эти миры охватывают континенты и десятилетия. «Бутылочная ракета», «Академия Рашмор», «Семейка Тененбаум», «Водная Жизнь», «Поезд на Дарджилинг», «Бесподобный мистер Фокс», «Королевство полной луны – в каждом из этих фильмов есть преступления, прелюбодеяния, жестокость, убийства, смерти родителей и детей, моменты искренней радости и трансцендентности.

Огромное спасибо участникам и зрителям наших прямых эфиров на kinshiktv, из которых сложилась эта книга. И отдельное спасибо Татьяне Савченковой, которая бережно и внимательно расшифровала все эти эфиры. Увидимся в сценарной мастерской!

Стэн Ли ‒ отец Человека-паука, Фантастической четвёрки, Железного человека, Людей Икс и многих других супергероев. Все они хорошо вам знакомы, но кто их создатель? Какой он и с какими злодеями сталкивался на пути к олимпу? Эта биография ‒ ключ к пониманию великолепного художника и самый пристальный взгляд на его жизнь. Шаг за шагом замечательный биограф Боб Батчелор раскрывает личность того, кто перевернул индустрию комиксов и кино. Многогранный маэстро Ли стал лицом и мозгом Marvel, а также одной из самых важных творческих икон в современной американской истории.

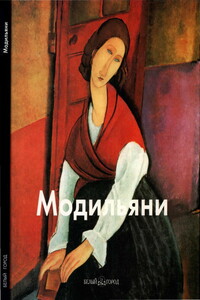

Есть в искусстве Модильяни - совсем негромком, не броском и не слишком эффектном - какая-то особая нота, нежная, трепетная и манящая, которая с первых же мгновений выделяет его из толпы собратьев- художников и притягивает взгляд, заставляя снова и снова вглядываться в чуть поникшие лики его исповедальных портретов, в скорбно заломленные брови его тоскующих женщин и в пустые глазницы его притихших мальчиков и мужчин, обращенные куда-то вглубь и одновременно внутрь себя. Модильяни принадлежит к счастливой породе художников: его искусство очень стильно, изысканно и красиво, но при этом лишено и тени высокомерия и снобизма, оно трепетно и человечно и созвучно биению простого человечьего сердца.

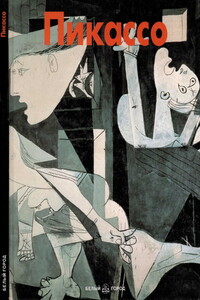

В течение первых десятилетий нашего века всего несколько человек преобразили лик мира. Подобно Чаплину в кино, Джойсу в литературе, Фрейду в психологии и Эйнштейну в науке, Пикассо произвел в живописи революцию, ниспровергнув все привычные точки зрения (сокрушая при этом и свои взгляды, если они становились ему помехой). Его роднило с этими новаторами сознание фундаментального различия между предметом и его изображением, из-за которого стало неприемлемым применение языка простого отражения реальности.

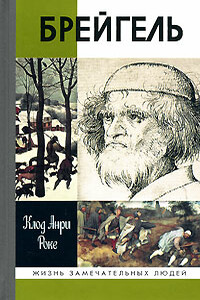

Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных, как герой этой книги Питер Брейгель Старший — фигура таинственная, зашифрованная, чуть ли не мистическая. Творчество великого нидерландского художника — предмет многолетних искусствоведческих дискуссий.Форма, придуманная К.А. Роке для данного исследования, позволяет совместить, что бывает достаточно редко, взгляд ученого и взгляд поэта, чувство и интеллект. Настоящая биография по сути своей — диалог двух достойных друг друга собеседников — художника далекой эпохи, говорящего посредством своих произведений, и современного художника, пытающегося его понять.

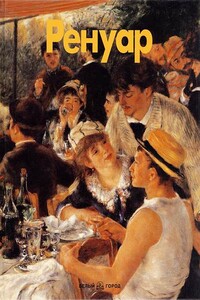

Серия «Мастера живописи» — один из значимых проектов издательства «Белый город». Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Пьер Огюст Ренуар (фр. Pierre-Auguste Renoir 25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения.

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году в художественно одаренной семье. Его дед был сельским архитектором, занимался иконописью. Свою любовь к искусству он передал сыну, а через него и внуку. Для последнего самым ярким воспоминанием юности был приезд в село артели иконописцев, приглашенных подновить росписи местной церкви, некогда изукрашенной отцом и дедом. С восхищением наблюдал юноша за таинственными приготовлениями богомазов, ставивших леса, растиравших краски, варивших олифу, а затем принявшихся чудодействовать разноцветными кистями в вышине у самого купола.