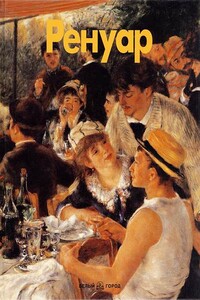

Картина Ватто — это сама правда, сияющий свет, симфония красок и, в то же время, удивительная поэзия, какое-то вознесение обыденной житейской прозы в горние сферы сказки.

Александр Бенуа

Автопортрет. Гравюра Л. Крепи с утерянного оригинала Ватто. 1727 Школа изящных искусств, Париж

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения. Она олицетворяет галантный XVIII век.

Антуан Ватто, художник, проживший всего тридцать семь лет и всего два десятилетия в XVIII веке, оказался способен одарить зрителя очень сильными и глубокими ощущениями новой эпохи, заставить почувствовать ее поэзию и красоту, исключительную цельность и многогранность. С его именем, как с именем любого другого большого мастера, ассоциируется понятие «манера Ватто». К искусству Антуана Ватто испытывали огромный интерес художники-романтики, восхищавшиеся его красочной чуткостью и умением передавать тонкое эмоциональное настроение каждой сцены. «Надо посмотреть еще нескольких Ватто, чтобы изучить его приемы ‹…› маленький Ватто, которого я повесил, окончательно убедил меня в превосходстве светлых тонов»[1], — запишет в своем Дневнике Эжен Делакруа. Ватто был кумиром братьев Эдмона и Жюля Гонкуров, восхищавшихся грацией культуры XVIII века и привлекших к ней внимание в XIX столетии. Художник очень тонко выразил строй чувств, близкий эстетике этого века с его тягой к неуловимому. Горячими поклонниками искусства Ватто были французские импрессионисты, ценившие его правдивость в передаче прелести красок натуры и ее естественного освещения. Недоговоренностью и тягой к неуловимому, некоей полумаской искусства Ватто были увлечены русские мастера объединения «Мир искусства», для которых оно олицетворяло наивысшие достижения в европейском художественном наследии. Произведения Ватто рассказывают о времени, в котором он жил, о нем самом как о тонком и искреннем художнике, они «открывают» век Просвещения во Франции, в них сфокусированы многие непростые эстетические проблемы, стоящие перед искусством, и пленительная смелость в попытке их решения.

О судьбе самого Антуана Ватто известно немного. Он был человеком с нелегким характером, часто менял места жительства из-за неуживчивости и внутреннего беспокойства, но имел, однако, много друзей и всего лишь раз покинул Париж, когда в 1720 году посетил Англию.

Сельский праздник. Ок. 1704–1705 Художественный музей Джона Херрона, Индианаполис

Бивак. 1709–1710 Фонд Тиссен-Борнемисса, Мадрид

Биографы почти одинаково отзывались о нем: «Он почти всегда был задумчив… усидчивый труд положил на него отпечаток некоторой меланхоличности. В обращении его чувствовалась холодность и связанность, что порою стесняло его друзей, а иной раз и его самого, единственными его недостатками были равнодушие да еще любовь к переменам» (Жан де Жюльен). «…Ватто был среднего роста, слабого сложения, он отличался беспокойным, изменчивым нравом, твердой волей; по умонастроению был вольнодумец, но вел разумный образ жизни; он был нетерпелив, застенчив, в обращении холоден и неловок, с незнакомыми вел себя скромно и сдержанно, был хорошим, но трудным другом, мизантропом, даже придирчивым и язвительным критиком, постоянно не был доволен ни собою, ни окружающими и нелегко прощал людям их слабости. Говорил он мало, но хорошо; он любил читать, это было его единственным развлечением, которое он позволял себе на досуге; не получив хорошего образования, он недурно судил о литературе… Конечно, его постоянное усердие в работе, слабость здоровья и жестокие страдания, которыми была полна его жизнь, портили его характер и способствовали развитию тех недостатков, которые ощущались в нем, когда он еще бывал в обществе»[2] (Жерсен).

Мы можем, однако, предположить, что он был достаточно цельной натурой не только благодаря своему выдающемуся дарованию, но и исключительному трудолюбию, и, обретя свой независимый путь, он сумел стать при жизни известным признанным мастером, гордостью Королевской Академии живописи и скульптуры, ее действительным членом.

Антуан Ватто родился 10 октября 1684 года в Валансьене, провинциальном городе-крепости, расположенном на севере Франции. Отец его был ремесленником, он отдал юношу в обучение к местному живописцу Жерену, но в душе желал, чтобы сын унаследовал его профессию кровельщика.

Расположенный у слияния рек Шельда и Рондели, Валансьен был постоянным яблоком раздора между Фландрией, Испанией и Францией. Ватто покинул родной город между 1700–1702 годами, когда Валансьен отошел Франции. Однако затишье между военными действиями всегда оставалось здесь кратковременным явлением. Возможно, не желая пополнить число рекрутов на военную службу и мечтая учиться живописи, он уезжает в Париж. Точно неизвестно, уехал ли он из родного города один или вместе со своим учителем Метейё в повозке бродячих актеров-комедиантов.