Антуан Ватто - [4]

В Валансьене художник сближается со скульптором Антуаном Патером, работы которого украшали местные церкви. Его сын, Жан-Батист Франсуа Патер, будет впоследствии учеником Ватто. Близким другом художника становится Антуан де Ла Рок, бывший военный, любитель искусств, литератор. Ватто напишет портреты этих людей, ставших благодаря этому известными для истории[5].

В 1711 году Ватто возвратился в Париж. К периоду 1711–1712 годов относятся его первые картины с изображением сцен из спектаклей, актеров итальянской и французской комедии.

Полотно Сатира на врачей (начало 1710-х), написанное, по-видимому, в Валансьене, еще не достаточно самостоятельная работа. Оно имеет и другое название — «Что я вам сделал, проклятые убийцы?». Это одно из первых произведений Ватто, где театральные впечатления сливаются с жизненными наблюдениями, как это и в дальнейшем будет в картинах художника. Врачевание — удел уличных шарлатанов — высмеивалось в уличных фарсах и было характерным явлением эпохи. В конце века Джованни Доменико Тьеполо в своих станковых картинах будет тоже с иронией изображать этих горе-лекарей, предлагавших лекарства от всех болезней незадачливым уличным зевакам. Ватто изображает эту уличную сцену из спектакля без иронии. Его живопись отныне и навсегда будет удивительно открыта для зрителя, которому он предоставляет возможность самому сделать оценку события.

Полотно Арлекин — император Луны (1708) — это сцена из конкретного спектакля. Комедия, сочиненная Ноланом де Фатувилем, явилась предлогом изгнания из Парижа итальянских комедиантов. Фигуры, написанные Ватто, кажутся здесь еще неестественными в пластическом отношении, но прелесть этой незатейливой сценке придает красочность костюмов актеров.

Ватто был, согласно сведениям современников, постоянным посетителем Комеди Франсез и представлений актеров итальянской комедии, дававшихся обычно во время ярмарок. Последние были изгнаны из пределов Франции при Людовике XIV за сатиры на королеву-ханжу, и официально они вернулись сюда лишь после смерти Короля-Солнце — в 1716 году.

Судя по картинам и рисункам, Ватто больше привлекала как раз итальянская импровизационная комедия дель арте. Хотя для постановок французской и итальянской комедий пьесы писали часто одни и те же авторы, но представления актеров-итальянцев были проще, веселее, более приближенными к жизни. Забавные Панталоне, Бригелла, Коломбина, Пульчинелла умели развеселить публику своими импровизациями в отличие от актеров французского театра, где игра была более выспренной, декламация — менее натуральной и напыщенной. Во французском театре все еще царили стихотворные пьесы писателей-классицистов, хотя такие современники Ватто, как А. Р. Лесаж и П. К. де Мариво, в своих полных просветительского свободомыслия комедиях создавали образы, полные жизненного огня, иронии, тонкого остроумия. Ватто часто приходил в театр рисовать, изучал мимику и жесты актеров, постигал пластику их игры, особое внимание обращал на костюмы с тем, чтобы потом придумывать их для своих героев. Театр являлся для него источником постижения возвышенных чувств и прозы жизни, того, что так тонко он сумеет соединить в своем искусстве.

В ранних полотнах Искательница приключений (ок. 1712) и Обольститель (ок. 1712, Музей изящных искусств, Труа) Ватто еще изучает жесты и мимику актеров для того, чтобы передать через пластику фигур эмоции персонажей, мир их беспечного состояния. Как и в орнаментальных мотивах, он ищет четкости в изображении фигурок молодой, уверенной в себе особы и юноши-гитариста в картине Искательница приключений, и горбоносого гитариста-обольстителя, и слушающих его серенаду двух дам (Обольститель). В изображении этого диалога, тонкой беседы для художника более всего важна выразительность костюма, позволяющая придать каждой фигуре и всей сцене определенную эмоциональную выразительность. Это гораздо более важно для него, чем мимика лиц, которые словно в тени. Костюм всегда будет играть большую роль в его работах. Он вызывает ассоциации с театральными костюмами и, одновременно, с одеждой современников художника, покроем платьев дам и камзолов кавалеров. Но это всегда костюм, сотворенный фантазией Ватто. Он волен подчеркнуть в нем то резкий силуэт, то легкие складки и переливы тканей, всегда выявляя его материальность. Костюм помогает ему охарактеризовать эмоциональное состояние героев, сложную гамму душевных чувств, передать связь с пейзажным окружением. И искательница приключений с ее гордой осанкой, и очаровывающий дам обольститель — это некие герои-полумаски, костюмированные персонажи, разыгрывающие пьесы, автором которых является сам художник.

Богато и многообразно кукольное и рисованное кино социалистических стран, занимающее ведущее место в мировой мультипликации. В книге рассматриваются эстетические проблемы мультипликации, её специфика, прослеживаются пути развития национальных школ этого вида искусства.

Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных, как герой этой книги Питер Брейгель Старший — фигура таинственная, зашифрованная, чуть ли не мистическая. Творчество великого нидерландского художника — предмет многолетних искусствоведческих дискуссий.Форма, придуманная К.А. Роке для данного исследования, позволяет совместить, что бывает достаточно редко, взгляд ученого и взгляд поэта, чувство и интеллект. Настоящая биография по сути своей — диалог двух достойных друг друга собеседников — художника далекой эпохи, говорящего посредством своих произведений, и современного художника, пытающегося его понять.

Книга Филлис Хартнолл (1906–1997), британской поэтессы и исследовательницы театра, автора первых театральных энциклопедий на английском языке, считается классическим обзором истории сценических искусств от древности до наших дней. Живое и достаточно подробное изложение основных сведений о развитии драматургии, режиссуры, актерского искусства и театральной архитектуры делает ее незаменимым пособием для изучающих театр. Текст сопровождается множеством иллюстраций, дающих наглядное представление о затронутых в нем темах, а также справочным аппаратом. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Гора Фудзи, лепестки сакуры, роботы, аниме и манга — Япония ассоциируется с целым набором образов. Но несмотря на то, что японская культура активно проникает на запад, эта страна продолжает оставаться загадочной и непознанной. Эта книга познакомит вас со Страной восходящего солнца, расскажет об истории и религии, искусстве и культурном влиянии на другие страны. «Синхронизация» — образовательный проект, который доступно и интересно рассказывает о ярких явлениях, течениях, личностях в науке и культуре. Автор этой книги — Анна Пушакова, искусствовед, японист, автор ряда книг, посвященных культуре и искусству Японии.

Огромное спасибо участникам и зрителям наших прямых эфиров на kinshiktv, из которых сложилась эта книга. И отдельное спасибо Татьяне Савченковой, которая бережно и внимательно расшифровала все эти эфиры. Увидимся в сценарной мастерской!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

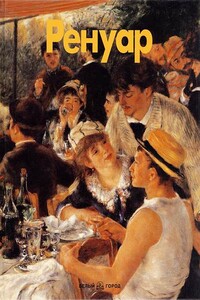

Серия «Мастера живописи» — один из значимых проектов издательства «Белый город». Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Пьер Огюст Ренуар (фр. Pierre-Auguste Renoir 25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.

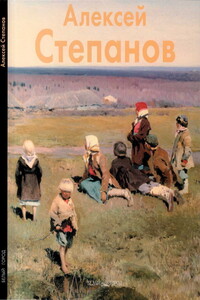

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

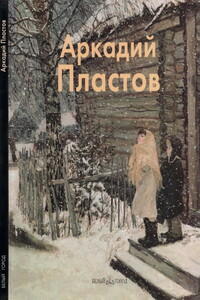

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году в художественно одаренной семье. Его дед был сельским архитектором, занимался иконописью. Свою любовь к искусству он передал сыну, а через него и внуку. Для последнего самым ярким воспоминанием юности был приезд в село артели иконописцев, приглашенных подновить росписи местной церкви, некогда изукрашенной отцом и дедом. С восхищением наблюдал юноша за таинственными приготовлениями богомазов, ставивших леса, растиравших краски, варивших олифу, а затем принявшихся чудодействовать разноцветными кистями в вышине у самого купола.

Иван Иванович Шишкин (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель Дюссельдорфской художественной школы. Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств.