Антуан Ватто - [2]

Именно Метейё, о котором не сохранилось сведений, называют биографы Ватто его первым учителем в Париже. Юный художник работает некоторое время в мастерской, расположенной у моста Нотр Дам, исполняя копии с картин, воиспроизводя народные картинки, раскрашивая гравюры. В Париже для него начинается нелегкий период становления как художника, он ищет учителей, однако излишнее руководство всегда претило его независимой натуре. Из воспоминаний его друга, торговца рамами и стеклом, владельца лавки у моста Нотр Дам Сируа, известно, что Ватто давал следующий совет Никола Ланкре, своему будущему ученику: «Обучение у какого-либо мастера — пустая трата времени; надо ставить себе смелые задачи, руководствуясь Учителем всех Учителей — Природой; сам я поступал именно так»[3].

Судьба была благосклонна к талантливому и ищущему свой путь юноше. Большую роль в ней сыграло его знакомство с просвещенным знатоком искусства, коллекционером, меценатом Пьером Жаном Мариэттом.

В доме Мариэтта бывало много просвещенных людей, фламандские и французские художники, граверы, коллекционеры. Сам хозяин дома увлекался рисунком и гравюрой, заказывал сценки из театральных постановок. В Париже была целая корпорация фламандских мастеров, они имели свою капеллу в церкви Сен-Жермен де Пре, встречались в харчевне «Охота» на улице Дракона, расположенной неподалеку от церкви.

В ранних работах Ватто Крестьянский танец (ок. 1704–1705, Художественный музей Джона Херрона, Индианаполис) и Кухня (до 1703, Музей изящных искусств, Страсбург) сказалось влияние фламандской жанровой живописи. Но уже в них видны особенности его живописной манеры: мягкость передачи освещения и цветовых сочетаний, плавность легких мазков. Мариэтт заказывал ему сценки с изображением представлений бродячих театральных трупп, называя работы Ватто в своих воспоминаниях о нем «воображаемые спектакли».

Любовь к театру Антуан Ватто мог унаследовать и от Клода Жилло, помощником и учеником которого он вскоре стал. Клод Жилло был выходцем из Фландрии, не очень давно переехавшим в Париж. Он получал от Мариэтта заказы, и более всего его интересовал театр. Он пользовался авторитетом в академических кругах, был известен своими иллюстрациями к книгам, комическими сценами из спектаклей.

Картины Ватто понравились Жилло, и он предложил молодому художнику поселиться у него и стать его помощником. Это давало ему возможность иметь наставника и работать профессионально. Многие биографы пишут о зависти Жилло к талантливому ученику, который явно превосходил учителя. Таким образом разрыв их стал неизбежен, но Ватто в последствии всегда хорошо отзывался о Жилло, хотя и не смог, по-видимому, смириться со своим зависимым от него положением.

Вскоре Ватто сменил наставника. Им стал известный художник-орнаменталист, представитель династии мастеров, работавших в этой области, — Клод Одран. Помогая ему, молодой художник участвовал в исполнении заказов по декоративному оформлению интерьеров городских дворцов и загородных резиденций. Он прошел прекрасную школу рисовальщика, придумывая орнаментальные мотивы, научившись создавать арабески, чувствуя ритм их построения, находить гармонию в расположении маленьких фигурок, линий и завитков орнамента на плоскости стены или деревянной панели. Сохранились гравюры с изображением сюжетов, исполненных им вместе с Одраном. О его самостоятельной работе можно судить по расписным деревянным панелям для кабинета дворца Ла Мюэтт. Дворец Ла Мюэтт во времена Ватто принадлежал королевскому егермейстеру д'Арменонвилю, который, по-видимому, заказал Ватто росписи (не сохранились) и декор кабинета. Сохранились лишь расписанные художником панели кабинета. В них проявились фантазия, свобода рисунка, редкое колористическое дарование мастера. С артистическим мастерством орнаменталиста он следует в их росписи вкусам времени, сочетая светло-лиловые, оранжевые, светло-серые, зеленые цвета в изображении орнаментальных мотивов на светлом фоне деревянных створок. В орнамент вкраплены фигурки кавалеров и дам, циркачей, восточных богинь, обезьянок. Элементы модной «китайщины» (распространенной также в украшении мебели и фарфора. — Е.Ф.) свидетельствуют о том, что Ватто использовал характерные мотивы эпохи, но проявлял фантазию и вкус, предвосхищая поиски мастеров рококо. Иногда это целые пикантные сценки с изображением настойчивого кавалера и сопротивляющейся дамы (Соблазнитель), в которых угадываются сюжеты его будущих картин. Изображенные словно на просцениуме, изящные плавные фигурки всегда прихотливо и грациозно соотнесены с изгибами орнамента. Они напоминают капризные восточные безделушки из фарфора, входившие в моду.

Богато и многообразно кукольное и рисованное кино социалистических стран, занимающее ведущее место в мировой мультипликации. В книге рассматриваются эстетические проблемы мультипликации, её специфика, прослеживаются пути развития национальных школ этого вида искусства.

Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных, как герой этой книги Питер Брейгель Старший — фигура таинственная, зашифрованная, чуть ли не мистическая. Творчество великого нидерландского художника — предмет многолетних искусствоведческих дискуссий.Форма, придуманная К.А. Роке для данного исследования, позволяет совместить, что бывает достаточно редко, взгляд ученого и взгляд поэта, чувство и интеллект. Настоящая биография по сути своей — диалог двух достойных друг друга собеседников — художника далекой эпохи, говорящего посредством своих произведений, и современного художника, пытающегося его понять.

Книга Филлис Хартнолл (1906–1997), британской поэтессы и исследовательницы театра, автора первых театральных энциклопедий на английском языке, считается классическим обзором истории сценических искусств от древности до наших дней. Живое и достаточно подробное изложение основных сведений о развитии драматургии, режиссуры, актерского искусства и театральной архитектуры делает ее незаменимым пособием для изучающих театр. Текст сопровождается множеством иллюстраций, дающих наглядное представление о затронутых в нем темах, а также справочным аппаратом. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Эта книга рассказывает о важнейшей, особенно в средневековую эпоху, категории – о Конце света, об ожидании Конца света. Главный герой этой книги, как и основной её образ, – Апокалипсис. Однако что такое Апокалипсис? Как он возник? Каковы его истоки? Почему образ тотального краха стал столь вездесущ и даже привлекателен? Что общего между Откровением Иоанна Богослова, картинами Иеронима Босха и зловещей деятельностью Ивана Грозного? Обращение к трём персонажам, остающимся знаковыми и ныне, позволяет увидеть эволюцию средневековой идеи фикс, одержимости представлением о Конце света.

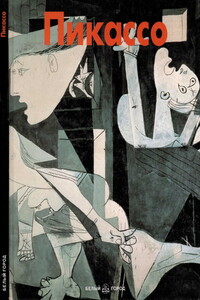

В течение первых десятилетий нашего века всего несколько человек преобразили лик мира. Подобно Чаплину в кино, Джойсу в литературе, Фрейду в психологии и Эйнштейну в науке, Пикассо произвел в живописи революцию, ниспровергнув все привычные точки зрения (сокрушая при этом и свои взгляды, если они становились ему помехой). Его роднило с этими новаторами сознание фундаментального различия между предметом и его изображением, из-за которого стало неприемлемым применение языка простого отражения реальности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

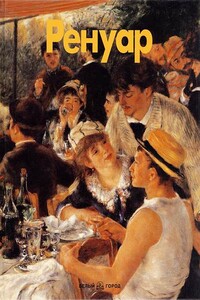

Серия «Мастера живописи» — один из значимых проектов издательства «Белый город». Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Пьер Огюст Ренуар (фр. Pierre-Auguste Renoir 25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.

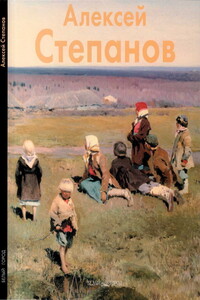

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

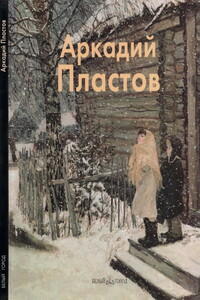

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году в художественно одаренной семье. Его дед был сельским архитектором, занимался иконописью. Свою любовь к искусству он передал сыну, а через него и внуку. Для последнего самым ярким воспоминанием юности был приезд в село артели иконописцев, приглашенных подновить росписи местной церкви, некогда изукрашенной отцом и дедом. С восхищением наблюдал юноша за таинственными приготовлениями богомазов, ставивших леса, растиравших краски, варивших олифу, а затем принявшихся чудодействовать разноцветными кистями в вышине у самого купола.

Иван Иванович Шишкин (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель Дюссельдорфской художественной школы. Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств.