Шишкин - [18]

Дождь В дубовом лесу. 1891

Чуткость К СОСТОЯНИЮ ПОГОДЫ В ЭТОМ полотне близка импрессионистической, только в картине нет импрессионистической интимности. И не потому, что формат картины больше, нежели обычная работа французских импрессионистов, что сообщает ей некую монументальность, — сам широкий панорамный охват композиции не позволяет говорить о камерности пейзажа. Шишкин, как обычно, изъясняется не выразительностью мазка, не касанием кисти, не форсированием цвета, не эффектной композицией, а верностью воспроизведения на холсте зыбкой мокрой природы, неустойчивость которой компенсируется стабильной уравновешенной композицией. Последняя, впрочем, как всегда, у художника незамысловата. По краям полотна цвет как бы «разрежается», картинная плоскость отступает в центре, давая возможность глазу проникнуть в неглубокое пространство. Сила Шишкина в натуральности изображения и выборе мотива, что выдвигает его в число самых значительных пейзажистов реалистического направления XIX века, делают его певцов жизни природы.

Корабельная роща. 1896

Чем выделяется Корабельная роща среди других, не менее примечательных современных пейзажей? Прежде всего, именно тем, что сообщает теме величественность и монументальность и наделяет образ ощущением жизненной подлинности. Иными словами, убедительность натуры создается средствами самой натуры: предельной вещественностью и материальностью предметов, не банальной иллюзорностью, а обаянием «лесной» материи, вызывающей массу ассоциаций. Нет сомнения в правдивости и эстетической привлекательности огромных корабельных сосен. Они жизненно убедительны. Они конкретны. Недаром более полное название картины Афонасовский сосновый бор выдает конкретный прототип образа, а не отвлеченное понятие соснового леса с менее условным его изображением. Ощущение величественности и мощи соснового бора создается композицией, «лягушачьей» перспективой, придающей восприятию природы соразмерность человека и природы. Мощные сосны выстраиваются в многорядную колоннаду, напоминающую композиции «предстояния», где праведники открыто и честно окидывают строгим взором зрителя. Композиция центрична, она устойчива, что еще более усиливает впечатление непоколебимости огромного, темного и таинственного леса. Не меньшее впечатление вызывает фрагментарность вида, будто долженствующая снизить ощущение монументальности. Но верхний срез полотна лишь усиливает впечатление тяжелых колышущихся крон, динамическое состояние которых подчеркнуто замысловатым рисунком, чередованием темных и высветленных цветовых масс.

Указатель произведений И. И. Шишкина

Береза и рябинки. 1878 — 41

Березовая роща. 1896 — 18

Болото. Полесье. 1890 — 22

Буковый лес в Швейцарии. 1863-1864 — 10

Бурелом. 1886-1887 — 28

В лесу графини Мордвиновой. 1891 — 32- 33

В роще. 1869 — 18

Вершины сосен. 1890-е — 63

Вечер. 1871 — 20

Вид в окрестностях Дюссельдорфа. 1865 — 14–15

Вид в окрестностях Петербурга. 1865 — 6

Вид в Швейцарии. 1866 — 10-11

Вид на острове Валааме (Местность Кукко). 1859–1860 — 9

Вид на острове Валааме. 1859 — 8

Вид на острове Валааме. Этюд. 1858 — 7

Вьюнки. 1878 — 57

Деревья — 46

Деревня. 1870 — 60

Дождь в дубовом лесу. 1891 — 37, 60, 61

Дуб. 1887-41

Дуб. Этюд для картины Вид в окрестностях Дюссельдорфа — 14

Дубки. 1886 — 5, 45

Дубовая роща. 1887 — 37

Дубовый лесок в серый день. 1873 — 42

Дубы Петра Великого в Сестрорецке. 1886 — 36

Дубы. Вечер. Этюд для картины Дубовая роща. 1887 — 38-39

Еловый лес. 1892 — 31

Еловый лес. Этюд. 1889–1890 — 31

Заросший пруд у опушки леса. Сиверская. 1883 — 25

Зима. 1890 — 26

Ивы, освещенные солнцем. Конец 1860-х-начало 1870-х — 17

Камни в лесу. Валаам. Этюд. 1856 — 8

Корабельная роща. 1898 — 62-63

Лес в инее. 1890 — 49

Лес весной. 1884 — 22

Лес перед грозой. 1872 — 17

Лес. Этюд. 1893 — 48

Лесная глушь. 1872 — 24

Лесные дали. 1884 — 54-55

Летний пейзаж. 1867 — 11

Лиственный лес. Этюд. 1894 — 16

Мельница в поле. 1861 — 10

Мордвиновские дубы. 1891 -38

На берегу моря. Этюд для картины У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы). 1889–1890 — 35

На краю березовой рощи — 9

На покосе в дубовой роще. 1874 — 18

«На севере диком…» 1891 — 26

Облака над лесом. 1878 — 50

Облачный день — 17

Осень. 1892 — 48

Папоротники в лесу. Сиверская. Этюд. 1883 — 40

Пейзаж с гуртом овец — 9

Пейзаж. 1896 — 23

Пейзаж с озером. 1886 — 24

Пейзаж. Этюд. 1884 — 35

Первый снег. 1885 — 34

Перед грозой. 1884 — 35

Пески. 1886 — 53

Полдень. В окрестностях Москвы. 1869 — 51

Поле. 1886 — 50

Полевые цветы у воды — 41

Полянка. 1897 — 40

После бури. Мери-Хови. 1891 — 16

Прогулка в лесу. 1869 — 21

Рожь. 1878 — 52-53

Рубка леса. 1867 — 19

Скалы на острове Валаам. Кукко. 1859 — 7

Сныть-трава. Парголово. Этюд. 1884–1885 — 56-57

Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872 — 28-29

Сосновый лес. 1889 — 32

Сосны, освещенные солнцем. 1886 — 30

Сосны. Солнечный день. Этюд. 1890-е — 46

Серия "Мастера живописи" — один из значимых проектов издательства "Белый город". Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Архип Иванович Куинджи (при рождении Куюмджи; укр.

«Искусство создает великие архетипы, по отношению к которым все сущее есть лишь незавершенная копия» – Оскар Уайльд. Эта книга – не только об искусстве, но и о том, как его понимать. История искусства – это увлекательная наука, позволяющая проникнуть в тайны и узнать секреты главных произведений, созданных человеком. В этой книге собраны основные идеи и самые главные авторы, размышлявшие об искусстве, его роли в культуре, его возможностях и целях, а также о том, как это искусство понять. Имена, находящиеся под обложкой этой книги, – ключевые фигуры отечественного и зарубежного искусствознания от Аристотеля до Д.

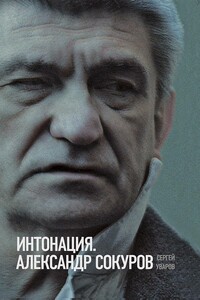

Основу книги составляют интервью с кинорежиссером Александром Сокуровым и его соратниками и друзьями — сценаристом Юрием Арабовым, художником Юрием Купером, актером Леонидом Мозговым, директором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским. В диалогах об искусстве, профессии и жизни создается многогранный и во многом неожиданный портрет Александра Сокурова, раскрываются неизвестные прежде грани его творчества и личности. Интервью чередуются с искусствоведческими эссе, раскрывающими различные аспекты киноязыка режиссера и предлагающими новый взгляд на ряд его проектов.

В книге содержится подробный анализ кризисных тенденций в современной буржуазной музыкальной культуре. Автор рассматривает практику музыкального "авангарда» и индустрию развлекательной музыки в неразрывной связи с политическими, идеологическими, экономическими проблемами современного западного общества. Для широкого круга читателей.

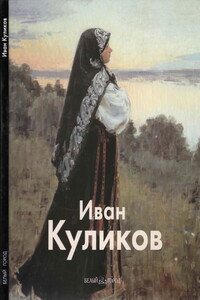

Среди множества учеников великого русского художника Ильи Ефимовича Репина одним из достойных его последователей был Иван Куликов. Творческий путь Куликова был типичным для художественной молодежи конца XIX - начала XX столетия. В его творчестве нашли свое отражение сложные социальные перемены в общественной жизни, в свободе эстетических взглядов, в переоценке пути исторического развития России.

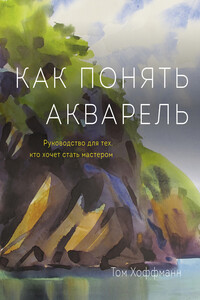

В книге «Как понять акварель» известный художник и опытный преподаватель Том Хоффманн раскрывает тайны акварельной живописи. Автор делится профессиональными хитростями, подробно освещая взаимосвязь между цветом, тоном, влажностью и композицией. Это пособие поможет и новичкам, и опытным художникам усовершенствовать свою технику и найти баланс между осторожностью и риском. Ведь именно это – самые важные навыки акварелиста и признак мастерства. На русском языке публикуется впервые.

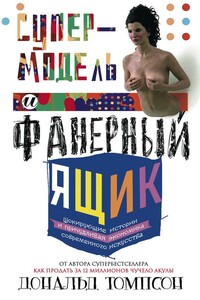

Известный знаток и ценитель произведений искусства Дон Томпсон погружает читателя в мир аукционов и маркетинга на арт-рынке. Откровенно, остроумно и жестко он рассказывает о том, как благодаря шумихе и скандалам имена современных художников становятся брендами и почему по меньшей мере странные, а вернее сказать, жуткие, антиэстетические произведения продаются по заоблачным ценам, о том, кто их покупает и какова мотивация покупателей. Томпсон обращает внимание на растущее влияние супердилеров и дуополии крупнейших аукционных домов, размышляет о проблемах установления подлинности художественных произведений, о том, как создаются и рушатся репутации, о закулисной возне в мире искусства.Среди его источников информации — дилеры, бывшие и настоящие сотрудники аукционных домов и галерей от Нью-Йорка и Лондона до Абу-Даби и Пекина.

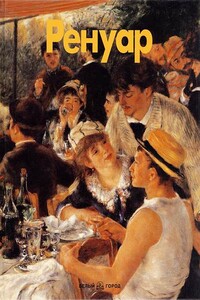

Серия «Мастера живописи» — один из значимых проектов издательства «Белый город». Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Пьер Огюст Ренуар (фр. Pierre-Auguste Renoir 25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения.

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году в художественно одаренной семье. Его дед был сельским архитектором, занимался иконописью. Свою любовь к искусству он передал сыну, а через него и внуку. Для последнего самым ярким воспоминанием юности был приезд в село артели иконописцев, приглашенных подновить росписи местной церкви, некогда изукрашенной отцом и дедом. С восхищением наблюдал юноша за таинственными приготовлениями богомазов, ставивших леса, растиравших краски, варивших олифу, а затем принявшихся чудодействовать разноцветными кистями в вышине у самого купола.