Шишкин - [14]

Человек-школа

Крамской выразился как-то о Шишкине, что он «человек-школа». Вокруг него действительно клубились начинающие художники, желавшие воспользоваться уроками мастера. Первый известный пример — Федор Васильев, последний — алтаец Григорий Гуркин, создавший впечатляющие пейзажи своего горного края. В конце 1880-х годов перед Шишкиным открылась возможность педагогической деятельности. Назначенный в 1889 году конференц-секретарем, а затем вице-президентом Академии художеств Иван Толстой понял необходимость академической реформы. Он остановился на мысли о привлечении к преподаванию в Академии передвижников, значительно потеснив старые кадры.

В 1890 году Толстой назначил комиссию по подготовке нового устава Академии. Шишкин в состав комиссии не вошел, но стал одним из главных советчиков вице-президента. В 1892 году Толстой ввел в Совет внештатными членами Илью Репина, Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Виктора Васнецова. «Шишкин, — отмечал Толстой, — уже обсуждает с Куинджи и Репиным, как им действовать в Академии»[20].

Отношение передвижников к вхождению в Академию художеств было различным. Куинджи сначала сопротивлялся, но затем переменил мнение. Николай Ярошенко, Григорий Мясоедов, Николай Ге оказались ярыми, непримиримыми противниками Академии. Творчество передвижников подошло в это время к кризисному рубежу. Апогей социально ориентированного искусства, пришедшийся на 1870-1880-е годы, был пройден. Скандалы в передвижнической среде в какой-то мере отражали неудовлетворенность творчеством. Мало этого, в сознании некоторых передвижников преобладала их прежняя непримиримость к идеологии официального учреждения, откуда они некогда демонстративно вышли. Но время стремительно менялось, бывалая вражда нивелировалась, и если академическое руководство предлагало сотрудничество и тем самым признавало передвижничество серьезным фактором художественной жизни, то не было оснований для отказа. Ранее других это понял Шишкин. Его отношение к Академии, далекое от пиетета, тем не менее не было враждебным. Художник участвовал в выставках, имел звание академика, как, впрочем, и некоторые другие передвижники. С согласия Академии Толстой пригласил на профессорские должности Репина, Шишкина, Куинджи, Владимира Маковского и других, что отвечало намерениям последних о создании школы. Пейзажный класс решено было доверить одновременно двум мастерам: Шишкину и Куинджи. Между собой пейзажисты решили, что некоторые занятия будут проводить сообща.

Звание профессора Шишкин получил еще в 1873 году за картину Лесная глушь. Летом 1893 года Академия уведомила, что он назначен профессором-руководителем пейзажной мастерской по новому уставу Академии художеств, утвержденному в том же году. Куинджи также стал руководителем пейзажной мастерской. Два руководителя договорились, что ученики будут распределены по классам соответственно их склонностям. Однако надежды на совместное обучение не оправдались. В 1895 году Шишкин подал заявление об освобождении его от должности профессора-руководителя пейзажной мастерской. Кстати, через два года Куинджи уволили от должности за сочувствие студенческим волнениям.

Корни разногласий Куинджи и Шишкина лежали глубже, чем поверхностное несходство характеров. Суть заключалась в непримиримости художественных принципов. Куинджи — романтик по убеждению, добивался от учеников свободного творческого воображения. Для Шишкина важна была точность воспроизведения натуры. Правда искусства оборачивалась правдой натуры.

По договоренности с Куинджи Шишкин подготовил программу обучения пейзажистов, которая выявила несовместимость творческих подходов двух профессоров-руководителей.

Завершение

Последняя капитальная работа Шишкина Корабельная роща напоминает раннюю картину Сосновый бор в Вятской губернии и, видимо, неспроста. Художник в конце жизни вернулся к образам своей молодости. Образ величественного леса — мощного творения природы — волновал его в течение всей жизни.

Пресса благожелательно встретила картину. В шумном признании ощущалась какая-то неестественность. Во всяком случае, так казалось современникам. Русская живопись последних лет XIX века решительно двинулась в сторону, противоположную передвижникам, и Корабельная роща должна была звучать тоскливым архаизмом на фоне высветленного письма молодых пленэристов и загадочных образов символистов. Действительно, рядом с цветонасыщенными работами Валентина Серова, Константина Коровина, Исаака Левитана Корабельная роща

Серия "Мастера живописи" — один из значимых проектов издательства "Белый город". Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Архип Иванович Куинджи (при рождении Куюмджи; укр.

Огромное спасибо участникам и зрителям наших прямых эфиров на kinshiktv, из которых сложилась эта книга. И отдельное спасибо Татьяне Савченковой, которая бережно и внимательно расшифровала все эти эфиры. Увидимся в сценарной мастерской!

Стэн Ли ‒ отец Человека-паука, Фантастической четвёрки, Железного человека, Людей Икс и многих других супергероев. Все они хорошо вам знакомы, но кто их создатель? Какой он и с какими злодеями сталкивался на пути к олимпу? Эта биография ‒ ключ к пониманию великолепного художника и самый пристальный взгляд на его жизнь. Шаг за шагом замечательный биограф Боб Батчелор раскрывает личность того, кто перевернул индустрию комиксов и кино. Многогранный маэстро Ли стал лицом и мозгом Marvel, а также одной из самых важных творческих икон в современной американской истории.

От автора Окончив в 1959 году ГИТИС как ученица доктора искусствоведческих наук, профессора Бориса Владимировича Алперса, я поступила редактором в Репертуарный отдел «Союзгосцирка», где работала до 1964 года. В том же году была переведена на должность инспектора в Управление театров Министерства культуры СССР, где и вела свой дневник, а с 1973 по 1988 год в «Союзконцерте» занималась планированием гастролей театров по стране и их творческих отчетов в Москве. И мне бы не хотелось, чтобы читатель моего «Дневника» подумал, что я противопоставляю себя основным его персонажам. Я тоже была «винтиком» бюрократической машины и до сих пор не решила для себя — полезным или вредным. Может быть, полезным результатом моего пребывания в этом качестве и является этот «Дневник», отразивший в какой-то степени не только театральную атмосферу, но и приметы конца «оттепели» и перехода к закручиванию идеологических гаек.

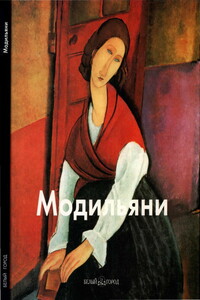

Есть в искусстве Модильяни - совсем негромком, не броском и не слишком эффектном - какая-то особая нота, нежная, трепетная и манящая, которая с первых же мгновений выделяет его из толпы собратьев- художников и притягивает взгляд, заставляя снова и снова вглядываться в чуть поникшие лики его исповедальных портретов, в скорбно заломленные брови его тоскующих женщин и в пустые глазницы его притихших мальчиков и мужчин, обращенные куда-то вглубь и одновременно внутрь себя. Модильяни принадлежит к счастливой породе художников: его искусство очень стильно, изысканно и красиво, но при этом лишено и тени высокомерия и снобизма, оно трепетно и человечно и созвучно биению простого человечьего сердца.

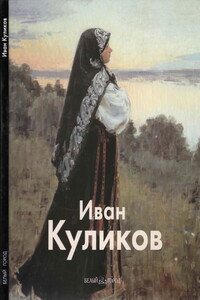

Среди множества учеников великого русского художника Ильи Ефимовича Репина одним из достойных его последователей был Иван Куликов. Творческий путь Куликова был типичным для художественной молодежи конца XIX - начала XX столетия. В его творчестве нашли свое отражение сложные социальные перемены в общественной жизни, в свободе эстетических взглядов, в переоценке пути исторического развития России.

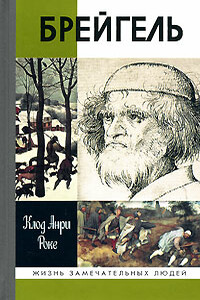

Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных, как герой этой книги Питер Брейгель Старший — фигура таинственная, зашифрованная, чуть ли не мистическая. Творчество великого нидерландского художника — предмет многолетних искусствоведческих дискуссий.Форма, придуманная К.А. Роке для данного исследования, позволяет совместить, что бывает достаточно редко, взгляд ученого и взгляд поэта, чувство и интеллект. Настоящая биография по сути своей — диалог двух достойных друг друга собеседников — художника далекой эпохи, говорящего посредством своих произведений, и современного художника, пытающегося его понять.

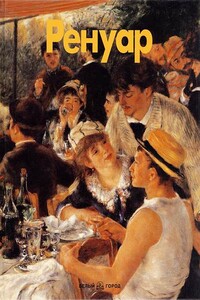

Серия «Мастера живописи» — один из значимых проектов издательства «Белый город». Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Пьер Огюст Ренуар (фр. Pierre-Auguste Renoir 25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения.

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году в художественно одаренной семье. Его дед был сельским архитектором, занимался иконописью. Свою любовь к искусству он передал сыну, а через него и внуку. Для последнего самым ярким воспоминанием юности был приезд в село артели иконописцев, приглашенных подновить росписи местной церкви, некогда изукрашенной отцом и дедом. С восхищением наблюдал юноша за таинственными приготовлениями богомазов, ставивших леса, растиравших краски, варивших олифу, а затем принявшихся чудодействовать разноцветными кистями в вышине у самого купола.