Русская песня в изгнании - [5]

Следующий период «моды на Россию» произойдет в 60-х годах. СССР пребывает на пике могущества, как никогда ни прежде, ни потом в современной истории.

Выросло поколение, которое помнит, как русские вошли в Европу и покончили с фашизмом. Вся планета потрясена sputnik(ом), и Гагариным, и Хрущевым с ботинком в ООН… Имидж, как сказали бы сегодня, нашей страны был очень привлекательный: сильный, далекий, эпатажный и загадочный. Вновь возникает спрос на образ «русского». Раз публике интересно — западная индустрия шоу-бизнеса откликается мгновенно, благо с кадрами проблем нет. Рынок «славянских голосов» в те годы широк и многообразен: сербы, поляки, болгары, потомки русских эмигрантов. Они работают со «старым», привычным и проверенным репертуаром, во многом повторяя друг друга. Тем не менее незаурядность вокальных данных, талант, артистизм позволяют некоторым исполнителям стать заметными фигурами в мировой музыкальной культуре того времени. Рубашкин, Ребров, Иванова, Клименко, Зелкин берут уже только профессионализмом.

Потомки первой волны, они перепевают известное от «отцов» вновь, но для них это лишь материал. Человеческого страдания тут не услышать. Они берут шармом, который придает акцент в песне, новым, коммерческим, псевдорусским звучанием, всё тем же таинственным ореолом «белогвардейской эмиграции». Но не трагичной, сердечной правдой человека, изгнанного из своей страны. Поэтому и нет ни одного значимого автора во второй волне, не о чем им было писать, не знали они ни языка толком, ни России.

Третья волна эмиграции, плавно перейдя в четвертую или какую уже по счету, является самой массовой на сегодня. С середины 70-х щедрым потоком хлынули к нам, теперь уже из-за океана, а не Европы, творения современников: Токарева, Успенской, Гулько…

Популярность брайтонских шансонье была невообразима. В первые гастроли времен перестройки стадионы не вмещали всех желающих увидеть и услышать «веселую мишпуху». И все же правомерно ли ставить на одну доску творчество вынужденных изгнанников начала века и добровольных его последней трети? Как ни парадоксально, но, скорее, да.

Сегодня легко говорить, что брежневская эмиграция «ехала за колбасой», что она «экономическая» и т. д. Да, большинство никто не выгонял, но все же уезжали не «за», а «от»: лицемерной системы, постоянного страха, невозможности самовыразиться. Что, согласитесь, для лиц творческих профессий так же необходимо, как утолить жажду в жаркий день. Впрочем, даже согласившись с экономической подоплекой отъезда, нельзя забывать, что дорога обратно для этих людей была закрыта «железным занавесом». Уезжали в другой мир, прощаясь навсегда. Поэтому вновь рождаются пронзительные, талантливые произведения, ищутся новые формы.

В творческих поисках «третьей эмиграции» во многом очевидна перекличка с традициями эмиграции парижско-константинопольской. Слышится звон «стаканчиков граненых» с пластинки Лещенко на 78 оборотов и новых авторских «граненых стаканчиков» Токарева с аудиокассеты. «Я тоскую по родине… Я иду по земле чужой…» — поет Алла Баянова, а сквозь полвека ей вторит новый эмигрант: «Русь! Ты мне приснилась! Вновь я шел к былому…» Как дань предкам практически в каждом американском альбоме периода расцвета Брайтона звучит белогвардейская тематика.

В современном Нью-Йорке и Лос-Анджелесе «кабаре рюс» на новый лад, едва ли не больше, чем в Париже 20-х. В каждом свои шоу-программы.

Всё повторяется, движется по кругу, забывается и приходит вновь.

Наличие мелодического ряда и легкость восприятия сделали «русскую песню» главным видом выражения пресловутой «русской души» для западного слушателя. В сотнях голливудских и прочих киноверсий русской классики ВСЕГДА звучат «Очи черные», «Две гитары» или «Налетчик Беня-хулиган» (в современном уже фильме о «плохих русских» эпохи 90-х).

Очевидица «русской культурной революции» в Париже 20-х Е. Менегальдо показывает и оборотную сторону медали такой популярности: «Всевластие русской моды — что, казалось бы, может быть лучше для русских, живущих во Франции? Однако оно имеет не только положительные стороны: именно благодаря этой моде возникли клише: „нищие белогвардейцы“ и „загадочная русская душа“, которые пришлись всем по вкусу и прочно вжились в сознание французов… Средоточие под крышей одного „русского кабаре“ и кавказцев, и цыган, и русских порождает в ту пору обобщенный образ выходца из бывшей Российской империи». Такое обобщенное восприятие «наших» сохранилось на Западе и сегодня. Раз вы говорите по-русски — значит, вы «русский». Иностранцам не понять, что общее языковое пространство объединяло в себе сотни национальностей от аварцев до якутов. Брайтонский певец-юморист Ян Балл откликнется на это парадоксальное явление шуточной строчкой: «Кто там был „жид“ — здесь „русским“ стал…» «Искусство, вынужденное подстраиваться под вкусы широкой публики, неизбежно скатывается к банальности, штампу, — продолжает Е. Менегальдо. — При этом коммерческий успех ресторанных цыган лишь усугубляет трудности артистов, работающих в серьезных жанрах и видах искусства». Такая вот ложка дегтя от непосредственной участницы событий. Что ж, всегда интересно знать разные мнения.

Новая книга известного журналиста, исследователя традиций и истории «неофициальной» русской эстрады Максима Кравчинского посвящена абсолютно не исследованной ранее теме использования песни в качестве идеологического оружия в борьбе с советской властью — эмиграцией, внешней и внутренней, политическими и военными противниками Советской России. «Наряду с рок-музыкой заметный эстетический и нравственный ущерб советским гражданам наносит блатная лирика, антисоветчина из репертуара эмигрантских ансамблей, а также убогие творения лжебардов…В специальном пособии для мастеров идеологических диверсий без обиняков сказано: “Музыка является средством психологической войны”…» — так поучало читателя издание «Идеологическая борьба: вопросы и ответы» (1987).Для читателя эта книга — путеводитель по музыкальной terra incognita.

Новая книга серии «Русские шансонье» рассказывает об актере и куплетисте Борисе Сичкине (1922–2002). Всесоюзную славу и признание ему принесла роль Бубы Касторского в фильме «Неуловимые мстители». Борис Михайлович Сичкин прожил интересную, полную драматизма жизнь. Но маэстро успевал всё: работать в кино, писать книги, записывать пластинки, играть в театре… Его девизом была строчка из куплетов Бубы Касторского: «Я никогда не плачу!» В книгу вошли рассказы Бориса Сичкина «от первого лица», а также воспоминания близких, коллег и друзей: сына Емельяна, композитора Александра Журбина, актера Виктора Косых, шансонье Вилли Токарева и Михаила Шуфутинского, поэтессы Татьяны Лебединской, писателей Сергея Довлатова и Александра Половца, фотографа Леонида Бабушкина и др. Иллюстрируют издание более ста ранее не публиковавшихся фотографий.

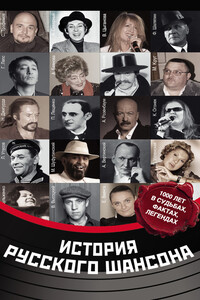

«История Русского Шансона» — первое масштабное исследование самого спорного и одновременно самого популярного в России жанра.Читателю предстоит увлекательное, полное неожиданных открытий путешествие от городского и цыганского романса до песен Михаила Круга, Елены Ваенги и Стаса Михайлова.

Книга Максима Кравчинского продолжает рассказ об исполнителях жанровой музыки. Предыдущая работа автора «Русская песня в изгнании», также вышедшая в издательстве ДЕКОМ, была посвящена судьбам артистов-эмигрантов. В новой книге М. Кравчинский повествует о людях, рискнувших в советских реалиях исполнять, сочинять и записывать на пленку произведения «неофициальной эстрады». Простые граждане страны Советов переписывали друг у друга кассеты с загадочными «одесситами» и «магаданцами», но знали подпольных исполнителей только по голосам, слагая из-за отсутствия какой бы то ни было информации невообразимые байки и легенды об их обладателях. «Интеллигенция поет блатные песни», — сказал поэт.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

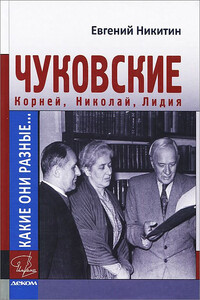

Книга Евгения Никитина, кандидата филологических наук, сотрудника Института мировой литературы, посвящена известной писательской семье Чуковских. Корней Иванович Чуковский (настоящее имя – Николай Корнейчук) – смело может называться самым любимым детским писателем в России. Сколько поколений помнит «Доктора Айболита», «Крокодилище», «Бибигона»! Но какова была судьба автора, почему он пришел к детской литературе? Узнавший в детстве и юности всю горечь унижений, которая в сословном обществе царской России ждала «байстрюка», «кухаркиного сына», он, благодаря литературному таланту, остроумному и злому слогу, стал одним из ведущих столичных критиков.