Русская литература: страсть и власть - [144]

И дальше Коля, пролетев несколько улиц подряд и «прямо в лицо хозяину», который находился от него за три улицы, крикнул: «Вы – невежа, вот вы кто!» – но при этом понимал, «что ушел он окончательно, совсем ушел – плюскепарфе!».

Вот этой фразой заканчивается рассказ, и мы понимаем, что этот плюскепарфе лег теперь на всю Колину жизнь. Что бы он теперь ни делал – окончательный приговор уже произнесен. Его пнули, он улетел, он не смог ничего ответить. Им так всегда и будут пользоваться. «Плюскепарфе», как мог бы называться рассказ, если бы Тэффи была чуть более откровенна в своих приемах. Но Тэффи нигде не говорит об этом прямо. Она пользуется единственным словечком, которое, как лейтмотив, прошивает всю историю. И все нам с вами понятно – и про прошлое Коли, и про его настоящее, и, что самое страшное, про его будущее.

Тэффи – прямая наследница той замечательной английской плеяды – Киплинг, Честертон, Уайльд, Стивенсон и Моэм. Следовало бы подключить еще и Шоу, величайшего парадоксалиста, с которым у Тэффи тоже немало общего. Во всяком случае, пьесы она всегда строит по его лекалам: действия мало, язвительных разговоров очень много, и тем не менее в конце возникает удивительное ощущение и родства, и жалости.

Так вот, эта пятерка в русской литературе не представлена почти никем. При том что русская литература всегда молилась на английскую, очень ее любила, но почему-то не могла усвоить ее уроки. А не могла по очень понятной причине. И вот эта причина, пожалуй, для Тэффи становится главной проблемой. В одном из своих фельетонов она пишет, что русский человек удивительно послушен. Он не умеет сопротивляться. Что ему скажут на митинге, то он и сделает. Внутри у него закона нет.

И вот здесь сформулировано главное отличие русской жизни от английской, русской прозы от английской. Потому что английская жизнь и английская литература (как и проза Тэффи, кстати сказать) основаны на ощущении внутреннего закона, на границах, которые нельзя переходить. Может быть, отсюда ангелическая, ангелоподобная, жизнерадостная природа Тэффи. Это конечная убежденность в том, что мир построен на здравых законах, что Господь всегда наблюдает доброжелательно, что, как бы ни развивались события, есть некий заранее предугаданный человеколюбивый, счастливый сюжет.

Даже у са́мой трагической Тэффи, у самой поздней, в таких ее сборниках предсмертных, как «Книга Июнь» или «Земная радуга», все равно присутствует это чувство блаженной упорядоченности, всегда есть какая-то правда. В русской литературе, наоборот, всегда присутствует ощущение, что человек есть бездна, в которой нет границ. Вероятно, это дает, как у Достоевского, великолепный художественный результат, но жить с этим совершенно невозможно. Может быть, отсюда и проистекает убежденность Тэффи в том, что русская жизнь есть по преимуществу недоброжелательство, желание всех доминировать над всеми.

Вероятно, квинтэссенцией этой русской черты, этого русского врожденного недоброжелательства, этого русского презрения к закону была для Тэффи фигура Ленина. Тэффи знала двух великих современников: ей случилось несколько раз поговорить с Распутиным и несколько раз – с Лениным. Распутин все-таки проявил какие-то человеческие черты – он пожелал иметь с ней роман, вызвал ее к себе, несколько раз звонил, звонили от его имени. Тэффи не поехала. Распутин был, в общем, несмешной, с ним было неинтересно, по воспоминаниям ее видно, какая это, в сущности, плоская фигура. Ленин не проявил и этой чисто человеческой черты, он не почувствовал к ней ни малейшего мужского интереса, довольно близкий их контакт в 1905 году, во время издания «Новой жизни», закончился ничем. Кроме одного: Тэффи поняла, что он такое. В гениальном очерке 1917 года «Немножко о Ленине» Тэффи говорит, что долгая пауза Ленина перед въездом в Россию после февраля (ведь он приехал только в апреле) диктуется, вероятно, тем, что внутреннего компаса не было, который указал бы правильный ответ. У Энгельса на этот счет не содержалось никакого указания, как следует поступить, а Ленин «знал только то, чем был набит, – историю социализма». Вот это удивительно точное описание человека, у которого нет нравственного компаса, а есть только прислушивание к конъюнктуре.

Вот он какой! Рост средний, цвет серый, нос «обыкновенный». Только лоб нехороший: очень выпуклый, упрямый, тяжелый, не вдохновляющий, не ищущий, не творческий – «набитый» лоб. <…> Набит туго весь, как кожаный мяч для футбола, скрипит и трещит по швам, но взлететь может только от удара ногой.

Вот это замечательное сравнение ленинской головы с набитым футбольным мячом, набитым чем угодно, но не принципами и правилами, – это Тэффи и поймала. И это для нее как персонификация русского беззакония, русского прислушивания к обстоятельствам вместо твердых нравственных основ.

Это отсутствие нравственных основ становится для Тэффи, что вполне естественно, самым главным, и потому у нее совершенно нет восторга перед народом-богоносцем, более того, нет никакого умиления. В одном из ее немногих стихотворных фельетонов она пишет:

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

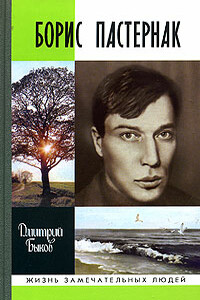

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и переосмыслениях.

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку о ком-либо из коллег по цеху, не было случайным.

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным.

Как литература обращается с еврейской традицией после долгого периода ассимиляции, Холокоста и официального (полу)запрета на еврейство при коммунизме? Процесс «переизобретения традиции» начинается в среде позднесоветского еврейского андерграунда 1960–1970‐х годов и продолжается, как показывает проза 2000–2010‐х, до настоящего момента. Он объясняется тем фактом, что еврейская литература создается для читателя «постгуманной» эпохи, когда знание о еврействе и иудаизме передается и принимается уже не от живых носителей традиции, но из книг, картин, фильмов, музеев и популярной культуры.

Что такое литература русской диаспоры, какой уникальный опыт запечатлен в текстах писателей разных волн эмиграции, и правомерно ли вообще говорить о диаспоре в век интернет-коммуникации? Авторы работ, собранных в этой книге, предлагают взгляд на диаспору как на особую культурную среду, конкурирующую с метрополией. Писатели русского рассеяния сознательно или неосознанно бросают вызов литературному канону и ключевым нарративам культуры XX века, обращаясь к маргинальным или табуированным в русской традиции темам.

Знаменитая лекция Быкова, всколыхнувшая общественное мнение. «Аркадий Гайдар – человек, который во многих отношениях придумал тот облик Советской власти, который мы знаем. Не кровавый облик, не грозный, а добрый, отеческий, заботливый. Я не говорю уже о том, что Гайдар действительно великий стилист, замечательный человек и, пожалуй, одна из самых притягательных фигур во всей советской литературе».

«Как Бунин умудряется сопрячь прозу и стихи, всякая ли тема выдерживает этот жанр, как построен поздний Бунин и о чем он…Вспоминая любимые тексты, которые были для нас примером небывалой эротической откровенности»…

Смерть Лермонтова – одна из главных загадок русской литературы. Дмитрий Быков излагает свою версию причины дуэли, объясняет самоубийственную стратегию Лермонтова и рассказывает, как ангельские звуки его поэзии сочетались с тем адом, который он всегда носил в душе.

«Нам, скромным школьным учителям, гораздо приличнее и привычнее аудитория класса для разговора о русской классике, и вообще, честно вам сказать, собираясь сюда и узнав, что это Большой зал, а не Малый, я несколько заробел. Но тут же по привычке утешился цитатой из Маяковского: «Хер цена этому дому Герцена» – и понял, что все не так страшно. Вообще удивительна эта способность Маяковского какими-то цитатами, словами, приемами по-прежнему утешать страждущее человечество. При том, что, казалось бы, эпоха Маяковского ушла безвозвратно, сам он большинством современников, а уж тем более, потомков, благополучно похоронен, и даже главным аргументом против любых социальных преобразований стало его самоубийство, которое сделалось если не главным фактом его биографии, то главным его произведением…».