Рассказы - [4]

— Вот мой "палац", — сказал Столбунский. — Не взыщите. Это бывшая оранжерея, а настоящий дом сгорел лет двадцать тому назад. Разбогатею — выстрою новый. Милости просим тогда на новоселье.

Внутри дом оказался интересней. Он был весь заставлен старинной мебелью, уцелевшей от пожара. Кесарийский сразу так и прилип к этой мебели. Он пошел вдоль стен, от конца ножек до изнанки спинок осматривая стулья, диваны, столики и этажерки. Кое-что он выносил на средину комнат, сам садился поодаль и предавался созерцанию. К нему присоединился Никита Степанович, и скоро они уже вдвоем приколачивали какие-то отпавшие металлические бляшки и очень обеспокоились тем, куда мог завалиться нос урода, вырезанного на дверце старого книжного шкапа. Мебель сильно выручила хозяина.

Катерину Ивановну Столбунский, по новому настоянию Дровяникова, поместил отдельно и подальше от Гончаревского.

— Хорошо вам тут будет? — спросил Столбунский, вводя Катерину Ивановну в ее комнату.

Та вместо ответа повернулась к нему спиной.

— Снимите-ка лучше пальто, чем разговаривать, — сказала она.

Это была красивая, сильная, стройная женщина — дерзкая, задорная, отлично одетая городская женщина, каких Столбунский давно не видал. "А не разыграть ли, куда ни шло, водевиль?" — подумал он, сзади обнял ее и поцеловал ее теплую, бархатистую, пахнущую духами щеку.

В это время послышались шаги женщины, которая должна была прислуживать Катерине Ивановне.

— Вот вам и помощь, хоть и не особенно искусная, — сказал Столбунский. — А пока до свиданья.

— А вы мальчик не промах! — одобрительно крикнула ему вслед Катерина Ивановна.

V

До самого обеда Косарийский с Дровяниковым провозились с мебелью и остались очень довольны — даже целовались со Столбунским, когда он подарил одному старый стул, а другому — урода от книжного шкафа, нос которого был-таки найден после неутомимых розысков. Гоичаревский спал. Катерина Ивановна переходила из комнаты и комнату и имела вид рыбы, вытащенной на сушу. Столбунский наскоро обошел хозяйство. После обеда он повел гостей в парк, где, по его словам, было живописное местечко.

К обещанному виду гости отнеслись с недоверием, поглядывая на глухую и темную рощу старых, вытянувшихся лип. Дорожка, по которой шли, была узкая, давно не метенная, коренистая. Но дорожка окончилась, вышли на просторную полукруглую площадку — и гости остановились. Пред ними внизу расстилалась днепровская долина. Всем показалось, будто их вдруг подняли на высоту. С высокого берега, на котором они очутились, были видны светло-зеленые луга, бархатная зелень ивовых зарослей, буроватая зелень дубовых рощ, изгибы Днепра, местами стального, местами отражавшего голубое небо. Как куски разбитого зеркала, там и сям белели, искрились и голубели озерца и заливы. С лугов чуть тянуло ветерком и запахом влажной цветущей долины.

— Это дышит! Это живое! — полушепотом проговорил Никита Степанович, вдыхая надвигавшиеся мягкие волны ароматного воздуха.

Он оглянулся. Позади полукругом стояли липы, отягченные темной мягкой листвой, осыпанные золотистой мукой цвета. Ветви поникли под тяжестью и висели тяжелыми складками.

— И тут аромат, — говорит Дровяников. — Вот, что называется, благодать. Красота, благодать! — повторял он, и его широко открытые черные, восточные глаза горели неподдельным восхищением.

Высокая ровная трава, выкинувшая пушистые метелки, похожие на дымок, высокие синие колокола, вытянувшийся в гущине малиновый клевер, золотые одуванчики на бледных шейках образовали точно ковер, постланный на площадке. Посреди был поставлен стол, накрытый белой скатертью, с ягодами и вином.

— Да, я очень люблю это место, — сказал Столбунский, глядя на знакомую картину.

— И часто вы сюда заходите? — спросил Гончаревский, на лице которого Столбунский с удивлением увидел тоже умиление.

— Часто.

Гончаревский умилился еще больше.

— Если вы так часто тут бываете, отчего же, позвольте вас спросить, трава нигде не смята? — спросил он.

Столбунский взял его под руку, отвел в сторону и с торжеством указал на смятую траву, и на тропинку, протоптанную из рощи, и даже на гамак, повешенный меж двух стволов.

— А… а уток у вас тут внизу много? — спросил побежденный, но не пожелавший сдаться Гончаревский.

Сели за стол. Ягодами мало заинтересовались. Общество имело больше склонности к вину, за которое и принялось не торопясь.

— Ну, хорошо, — начал Никита Степанович, — вы приходите сюда. Что же вы думаете, когда вы тут? Не скучно вам одному, в глуши, хоть и в такой чудесной?

— Да что думаю? Иной раз думаю: хорошо, если бы приятели приехали, и распить бы с ними бутылочку, и похвалиться этим видом. Иной раз думаю, что не дело это, сидеть и мечтать, когда без тебя из хлевов навоз вывозят и ленятся, малые возы накладывают. Думаю, что нужно вон там, внизу, где Владимир Петрович будет истреблять уток, луга все из-под кустов разделать. Там их у меня около трехсот десятин, а чистых только семьдесят. А расчищенная десятина дает тридцать рублей в аренде, а заросли ничего, только повинности несут по первому разряду.

— Ну, это проза, — перебил Кесарийский. — А поэзия?

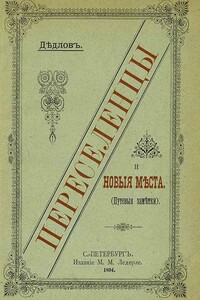

В 1890-е гг. автор служил в переселенческой конторе Оренбурга, где наблюдал мучительный процесс освоения Сибири русским крестьянством. "Переселенцы и новые места. Путевые заметки" были высоко оценены критикой за правдивое изображение бедствий крестьян, страдающих от голода, болезней, нерасторопности и равнодушия чиновников. В то же время предложенная переориентация переселенчества с Востока на Юг и Запад (с целью остановить онемечивание русских земель) вызвала возражения (в частности, у рецензента "Вестника Европы").

Владимир Людвигович Дедлов (настоящая фамилия Кигн) (1856–1908) — публицист, прозаик, критик. Образование Дедлов получил в Москве, сначала в немецкой «петершуле», затем в русской классической гимназии. В 15 лет он увлекся идеями крестьянского социализма и даже организовал пропагандистский кружок. Это увлечение было недолгим и неглубоким, однако Дедлов был исключен из старшего класса гимназии, и ему пришлось завершать курс в ряде частных учебных заведений. «Мученичество» своих школьных лет, с муштрой и схоластикой, он запечатлел в автобиографических очерках «Школьные воспоминания».Издание 1902 года, текст приведен к современной орфографии.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.