Призвание - [39]

— Да ты его знаешь небось! Он ведь из наших, из местных, Бокшанского, бывшего волостного писаря, сын, Натолием звать, в Москве, говорят, с самим Луначарским за ручку…

Рассказал, как начинали они это дело в столице с Кустарным музеем, — он, значит, сам Доляков, свояк его Лазунов Сашуха да Выкуров Ваня, тоже их таличанин. Говорит, а сам будто гвозди втыкает глазами в старого мастера, — не терпится поскорее узнать, как тот оценит работу его, что скажет…

А на Буканова ровно молчун напал, будто камень ему на язык навалили. Работу внимательно посмотрел, а только и смог проронить: «Конпозицию сам сочинял али как?» — «Сам, сам!» — «Ну, а екскизы к росписям делал?» — «Нет, прямо так, без екскизов». — «Ну-ну…» — и вернул работы, вздохнул.

— Ну дак как ты, берешься? Вон и коробки лежат, для тебя приготовил. Полуфабрикат, так сказать…

Тот снова молчит. А потом: мол, вещи-то больно мелки, несподручны. Их надобно чисто работать и тонко, а он уж от мелкой работы давно поотвыкнуть успел, да и глаз уж не тот. А главное дело — сюжеты надо придумывать самому, свои конпозиции составлять, а этому он не обучен. Да и сам Доляков должен знать: они ведь по образцам все работать привыкли, старые-то мастера… Нет, не возьмется он! Да и некогда будет теперь, пахота вон на носу, подоспела.

Так и не взял ничего старый Буканов, ушел от соседа пустым.

Но пашет старик, налегает на плуг, а из-под лемеха не земля, а цветные коробки. Так и мелькают, и мельтешат, переливаются радугой. Домой приезжает усталый до невозможности, ноги дрожат, и только успеет веки прикрыть — снова они мельтешат, эти коробки, да так сияют и блещут, что уж совсем невмоготу…

Сколько он в жизни своей икон этих, фресок переписал. Видел работы лукутинских мастеров, мастеров вишняковских, лаки Бооле, Волленшнейдера, Пейтца[23] — и ни в какое сравнение! У всех там по лаку писано маслом, а вот чтоб по черному лаку яичными красками — так никто еще не додумался. Вроде бы просто, а вот поди ты! Ни у кого еще не доводилось ему видеть такого вот дивного дива, такой небывалой, сказочной красоты…

А может, тут зависть? Раньше когда-то ему Доляков завидовал, славному мастеру, а теперь вот пришел черед и ему, старику, завидовать Долякову.

Долго перемогал старый мастер себя, одолевал наваждение. Но когда заявился, да прямо на дом к нему, на порог, московский ученый гость, тот самый профессор Бокшанский, и со всяким почтением и уважением сделал ему предложение — не выдержал старый, не устоял и тихим своим, словно бы выцветшим голоском, для себя неожиданно, молвил: не знаю, мол, выйдет ли что у него, но так уж и быть, попробовать можно…

Так вот и стал он, Буканов, членом новой, третьей по счету, артели.

Глава XV

1

Досекин и председатель артели Лубков носом к носу столкнулись у самого входа в вагон, на покрытом притаявшим мартовским снегом московском перроне. Поудивлявшись, какими судьбами, оба полезли в тамбур. Оказалось, Досекина вызывал Наркомпрос, а Лубкова — Всекохудожник.

В вагоне было уютно, жарко натоплено, народу не так уж и много. За мерзлым вагонным окном спешили, толкались, двигались пассажиры, слышались крики носильщиков, спелыми земляничинами краснели огоньки папирос и цигарок.

Раздевшись и порассовав свой багаж, вздохнули освобожденно. После кружения и суеты суматошной московской жизни, давки в очередях за покупками, за билетами вагонная тишина и уют сняли недавнее напряжение, располагая к беседе, настраивая на благодушный, домашний лад.

Лубков, как и его старший брат, был потомственным талицким иконописцем, родословная их, как и Нориных, уходила корнями в века. Первое упоминание о них встречалось еще в исторических актах начала царствования Романовых. В челобитной царю Михаилу Феодоровичу некий иконник Ивашка, дворник шуйского монастыря, жаловался на иконописца Василия Иванова Лубкова. В актах 1628 года тоже упоминалось о нем, о Василии. В 1676 году встречалось упоминание об иконописце Петре Лубкове, а в году 1681-м — об иконописце Лубкове Никифоре. Фамилия их, Лубковых, присутствовала и в списках шуйских посадских иконописцев.

Младший Лубков, Кузьма, учился когда-то на личника в мастерской Голоусовых. В первую мировую войну был на флоте, участвовал в революции в Питере, брал телеграф. А с двадцать четвертого года, с момента создания в селе артели, третьей по счету, являлся членом правления и вот уже десять лет был бессменным ее председателем.

Сам он давно ничего не писал, увязнув в артельных делах. Старший брательник давно уж в заслуженных обретался, а у него, у Кузьмы, бессменно тащившего на плечах все дела и заботы артели, в послужном его списке не значилось ничего, кроме десятка выговоров да нескольких премий и благодарностей за выполнение промфинплана.

В артели его уважали. За преданность делу, за честность, за прямоту и за ум. Досекину с ним приходилось встречаться и раньше, но все в обстановке официальной, на заседаниях, собраниях, поговорить же с глазу на глаз со времени первого их знакомства как-то не представлялось случая.

Пока обживались в купе, разговор вел Лубков неохотно, будто был чем озабочен. Да и соседи мешали. Но вот поезд тронулся наконец и, потолкавшись в сплетении пристанционных путей, в леденцово-красных, зеленых и желтых огнях выходных стрелок, выбрался в ночь, на простор, в ночное пространство. И только теперь Досекин, заказав у пожилой проводницы чай, решился задать тот главный вопрос, что мучил его, не давал покоя. В Москве прокатилась очередная волна арестов, и не терпелось узнать, коснулось ли это Всекохудожника. Он даже пригнулся к Лубкову, чтобы за лязгом вагонных колес тот лучше расслышал, но подошла проводница с дымящимся чаем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.

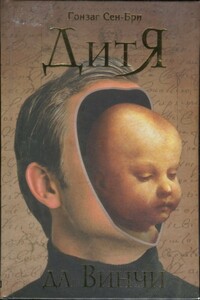

Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.

Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.