Призвание - [41]

— Однако пора и на боковую…

Он разостлал постель, с тяжким кряхтением улегся, и вскоре его живот, возвышаясь горой под казенным сереньким одеялом, уже вздымался и опадал ровно и мощно. Хозяин его даже присвистнул носом, всхрапнув, вызвав в Лубкове легкую зависть. Вот есть же люди! Только успел завалиться и тут же уснул. Самому же ему, Лубкову, не удастся и на волос задремать, это он знал заранее. В нем, как предвестник близкой беды, поселилась тревога. Водка только слегка оглушила, но оказалась не в состоянии прогнать те мысли, что преследовали его все последние дни пребывания в Москве.

Но он ошибался, Досекин тоже не спал. Вздремнул лишь на время, которое показалось мигом, а после лежал, смежив веки.

То, что услышал он от Лубкова о Всекохудожнике, не могло не встревожить. Больше того, порождало растерянность, даже испуг. Как вести дело дальше? Что теперь исповедовать, что утверждать? — будто бы угодил на болотный зыбун и не знаешь, куда ставить ногу…

И что-то еще царапало душу, какая-то неприятная мелочь. Но что?..

Ах, да! Казалось бы, сущий пустяк — тот приказ, который перед отъездом в Москву он, директор, вынужден был отменить и написать новый, но ведь его заставили сделать это! Заставил Гапоненко, завуч, посчитавший исключение студента первого курса Средзинского необоснованным.

Гапоненко сообщил свое мнение в область, в отдел искусств, и приплел сюда все, что только смог, — и манкирование уроками, и зачисление на первый курс, вопреки его мнению как члена приемной комиссии, двух студентов с плохими отметками — словом, представил все так, что его, директора, действия ведут к подрыву учебной дисциплины и воспитательной работы в коллективе.

Средзинского пришлось восстановить.

Но ведь Средзинский был принят условно, и это Гапоненко знает прекрасно! Этого испытания Средзинский не выдержал, а главное, он, Досекин, не увидел в студенте того, что принято называть талантом. А для Гапоненки этого как бы не существует. Для него важен только учебный процесс, план подготовки и выпуска. Его идеал — уравниловка, нивелировка… «Процент бедняков»! Это надо же, а? Весь он, Гапоненко, весь с ногтями в этом вот самом проценте!.. И занозой торчала в сердце обида, что там, наверху, поддержку нашел не он как директор, как педагог, наконец, а все тот же Гапоненко с пресловутым его процентом.

Нет, не складывались у них отношения. Как они будут работать дальше, он, Досекин, не представлял.

Вагон раскачивало, шатало. Кто-то сонный, а может, и пьяный, пробирался по узкому коридору на выход, видимо в туалет. Его кидало в тесном проходе на жесткие ребра полок, торчавшие отовсюду ноги, заставляя цепляться за каждый выступ. За вагонным окном мелькали, без конца убегая назад, смутные силуэты не то каких-то посадок, не то перелесков, строений. Порою черкали косо стекло красные полосы искр из трубы паровоза; иной раз вдали, в мутном свете луны, медленно проплывала глухая оснеженная деревня с редкими керосиновыми огнями, убого светившими в ночь; железный яростный грохот под непрерывно дрожавшим полом взрывался вдруг неожиданным громом, когда состав проезжал стальные мосты…

Хорошо бы дремать и думать под этот грохочущий марш, под храп и дыхание спавших о чем-то неясном, смутном, как в детстве, сулящем близкое счастье, как эта вагонная полутьма, терять иногда в полусне представление о том, куда и зачем ты, в какую сторону едешь, сквозь дрему чувствовать остановку поезда, внезапную тишину, неподвижную, сонную, скрип мерзлого снега под окнами, огни невидимой станции, голоса; потом — грохот откинутой двери, холодные клубы пара, врывавшиеся с новыми пассажирами, их топот, простуженный кашель, сморканье, сопенье, исканье свободных мест, затем — отчаянный крик паровоза в ночи, и снова размытые в мерзлом окне пространства…

Гапоненко убежден, продолжал размышлять Досекин, что раз мы строим новое государство, создаем новую культуру, то и законы искусства должны в корне меняться… Бог мой, какой примитив! Ведь законы искусства, если они настоящие, истинные, есть и пребудут вечно одни и те же, потому как они лежат в самой сути природы, откуда избранный, любящий свое дело художник их черпает, постоянно старается изучить, понять и подчинить их по возможности своей воле и создать что-либо новое. На голом-то месте ты ничего не создашь, ничего не воздвигнешь путного. Ведь это школа профессора Чистякова, его система, ныне почти позабытая, подмененная разного рода новациями новоявленных теоретиков от искусства, дала России и миру таких корифеев кисти, как Репин, Поленов, Суриков, Врубель, Серов, Васнецов, Левитан. …Да что там! Вся натуральная школа Русского музея и Третьяковской галереи — ученики и последователи его, Чистякова, школы! Попробуй вынеси их картины оттуда — в залах обоих великих музеев тогда и смотреть будет нечего. А ведь только наследуя все, что создано человечеством истинного, прекрасного, можно успешно идти вперед. А создавать искусство «свое», «пролетарское», «новое» на голом месте — это занятие самонадеянных недоучек, коим мнится, что всё они могут — и «покорять» и «переделывать» безнаказанно заново. А между тем и «покоряют», и «переделывают», и ломают, и объявляют врагами народа тех, кто пытается доказать неразумность подобного…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.

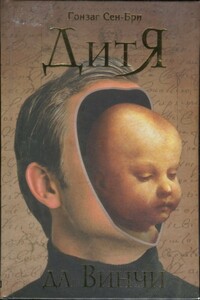

Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.

Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.