Первые русские броненосцы - [3]

Именно таким же способом на миноносцах начала XX в. французского завода О. Нормана была решена проблема повышения мореходности при наличии низкого борта и возвышенной навесной проницаемой платформы над палубой. Наличие десяти понтонов и соответственно рассредоточенность погребов боеприпасов даже при значительных повреждениях батареи, делали необычайно живучей. Вторым фактором живучести было разделение понтонов поперечными переборками на изолированные отсеки и размещение в них (практически заполняя весь объем отсека) отдельных емкостей плавучести — пустых бочек.

Новым было и еще не осознавшееся во всей полноте преимущество блочного метода постройки. В сооружении батарейных плотов оно было реализовано благодаря возможности раздельного и одновременного сооружения несущей орудия платформы и поддерживавших ее понтонов. Множественность отдельных конструкций плавучести — понтонов позволяла легко регулировать посадку и грузоподъемность плота, размещая на нем то или иное количество орудий. Тем самым предвосхищалась другая идея будущего — модульный принцип проектирования, когда суда в зависимости от назначения и грузоподъемности предлагают собирать из взаимозаменяемых блоко-модулей.

Появилась возможность и для превращения плотов в грозные носители ракетного оружия, распространения которого так настойчиво добивался К.А. Шильдер. Но последователей Шильдера в то время не нашлось, а инициатива адмирала А. А. Попова, предложившего в 1869 г. строить круглые в плане броненосцы ("поповки") и вовсе увела идею модульных батарейных плотов в безнадежный тупик.

Эту идею не сумели использовать ни во время войны с Японией, где плоты могли бы очень быть полезными и под Порт-Артуром, и под Владивостоком, и в мировой войне, где они могли помочь в минных постановках, в противоминной и противолодочной обороне Моонзунда и других прибрежных районов.

Периодическая замена понтонов, переход на металл для их изготовления могли бы сделать плоты долговечными и исключительно полезными в мирное время паромами, транспортными и спасательно-судоподъемными средствами или водолазными платформами.

Испытания головного плота, проведенные в 1857 г., подтвердили правильность всех проектных решений. Так, скорость на буксире одной канонерской лодки при спокойном море составила 3,75 уз. Метод толкания, который подсказывала конструкция плота (большая ширина, просветы-ниши между понтонами, куда можно было упереть нос буксировщика), проверен, видимо, не был. Было отмечено такое достоинство, как отсутствие сотрясений плота при стрельбе боевыми зарядами. Объясняли это относительно мягким (без жестких связей) креплением понтонов с платформой.

При обстреле батареи чугунными ядрами (первоначальное расстояние постепенно уменьшали с 600 до 300 м) сбить все орудия удалось лишь в результате 158 попаданий. Учитывая меткость тогдашних орудий и явно "убойное" для батареи расстояние, нельзя было не сделать вывода о весьма высокой живучести батареи. Сквозных пробоин насчитали только пять. Из них четыре пришлись на участки, разрушенные ранее полученными попаданиями.

Особенно обнадеживающим был тот факт, что батарея как платформа для орудий практически из строя выведена не была и после замены орудий могла бы продолжать бой. Выдержала обстрел и лобовая броня. Дело было лишь за некоторыми усовершенствованиями (более мощные и чаще поставленные болты, утолщенные или пакетированные плиты), в которых, естественно, нуждалась по существу опытовая конструкция плота. Все они, благодаря специфике модульной конструкции, обещали перспективность и длительный срок службы плотов.

Очевидны были и минимальные затраты на эти работы. Но эта минимальность расходов, лишая министерство и подрядчиков возможности извлекать из поставок весомые "нетрудовые доходы", по-видимому, и погубила плоты. Слишком уж они не гармонировали с масштабами сооружения сначала гигантских деревянных линейных кораблей, а затем и огромных железных плавучих батарей.

Так или иначе, но идея броненосных артиллерийских плотов (о ракетных плотах и вовсе не вспоминали) была похоронена настолько основательно, что в подготовленной в 1867 г. работе капитана 1 ранга Римскова-Корсакова "О шхерной флотилии" (ее рассылали на отзыв всем чинам из верхушки флота и министерства) основой шхерной обороны признавались лишь винтовые канонерские лодки. Под сомнение ставились даже железные мониторы типа "Смерч". О плотах же автор, возможно, даже ничего и не зная, вовсе не упоминал.

О них вспомнили лишь в 1877 г., когда оказалось, что, несмотря на многообещавшие реформы, берега Черного моря лишены защиты так же, как они были беззащитны и 20 лет назад. Две поповки и флотилия вооруженных пароходов не могли обеспечить оборону двух главнейших стратегических проходов — Днепро-Бугского лимана и Керченского пролива.

Инициатива и на этот раз исходила снизу — от главного командира флота и портов Черного моря вице-адмирала Н.А. Аркаса. Ощущая угрозу приближавшейся войны, он в стремлении усилить свой немногочисленный флот вспомнил и о батарейных плотах. Опыт наблюдения за их постройкой в 1856 г. и последующие их испытания не оставляли сомнений в действенности этих боевых единиц.

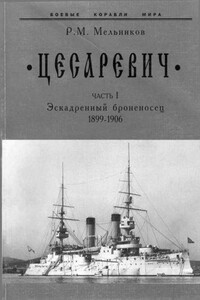

Броненосец “Цесаревич” строился по принятой в 1898 г. судостроительной программе “для нужд Дальнего Востока" — самой трудоемкой и, как показали события, самой ответственной из программ за всю историю отечественного броненосного флота. Программа предназначалась для нейтрализации усиленных военных приготовлений Японии. Ее правители. не удовольствовавшись возможностями широкой экономической экспансии на материке, обнаружили неудержимое стремление к территориальным захватам. Эти амбиции подкреплялись угрожающим наращиванием сил армии и флота, и направлены они были исключительно против России.

История первых специализированных судов — носителей торпедного оружия российского флота.Прим. OCR: В приложениях ряд описаний даны в старой орфографии (точнее её имитации).

Главной особенностью броненосцев типа "Полтава" стали: повышение проектного водоизмещения, принятого для балтийских броненосцев до 10000 тонн, принципиально новые состав и размещение главной артиллерии. Этим самым совершался окончательный переход к мировому стандарту типа эскадренного броненосца и открывались новые возможности для его совершенствования и развития. Реализовать эти возможности оказалось сложно, и прежде всего из-за устаревших взглядов на тактику боя.Комплект чертежей на 5 листах.

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.Прим.

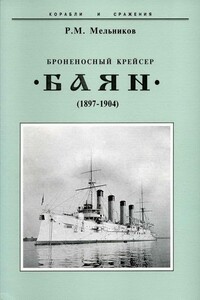

Проектом “Баяна” русский флот совершал явно назревший к концу XIX в. переход от сооружения одиночных океанских рейдеров к крейсеру для тесного взаимодействия с эскадрой линейных кораблей. Это был верный шаг в правильном направлении, и можно было только радоваться удачно совершившемуся переходу флота на новый, более высокий, отвечающий требованиям времени уровень крейсеростроения. Но все оказалось не так просто и оптимистично. Среди построенных перед войной крейсеров “Баян” оказался один, и выбор его характеристик, как вскоре выяснилось, был не самым оптимальным.Прим.

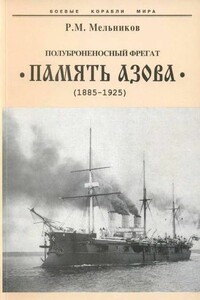

Проект “Памяти Азова” создавался в 80-е годы XIX века, когда в русском флоте с особой творческой активностью совершался поиск оптимального типа океанского крейсера. Виновником этой активности был управляющий Морским министерством (в период с1882 по 1888 гг.) вице-адмирал Иван Алексеевич Шестаков (1820–1888). Яркая незаурядная личность (оттого, наверное, и не состоялась обещанная советскому читателю в 1946 г. публикация его мемуаров “Полвека обыкновенной жизни”), отмечает адъютант адмирала В.А. Корнилов, он и в управлении Морским министерством оставил глубокий след.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968) — о вражеских вождях и о вражеской армии. Одно ценно — автор видел врагов вблизи, а некоторые стороны их жизни наблюдал изнутри, потому что некоторое время служил в их армии: в мае 1918 года по заданию Московской подпольной белогвардейской организации поступил на службу в Красную армию, в управление Северо-Кавказского военного округа. Как начальник штаба округа он непосредственно участвовал в разработке и проведении операций против белых войск и впоследствии уверял, что сделал все возможное, чтобы по одиночке посылать разрозненные красноармейские части против превосходящих сил противника.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Александр Иванович Гучков – один из самых крупных политических деятелей дореволюционной России, член Государственной Думы и Государственного совета, лидер влиятельной партии «октябристов», в 1917 году – военный и морской министр Временного правительства; с 1913 года он входил также в Военную масонскую ложу.Именно Гучков являлся автором и организатором дворцового переворота, целью которого было, используя связи с рядом военачальников (М. В. Алексеевым, Н. В. Рузским и др.), заставить Николая II отречься от престола.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.