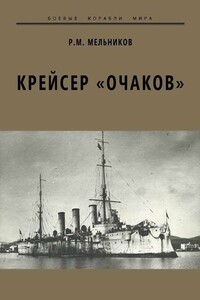

"Человек медленно созревает" – как часто жизнь и история заставляют вспоминать эти слова, услышанные в разговоре с адмиралом В. А. Белли. О многом заставляет задуматься эта мудрость потомка старинной, пришедшей из Англии флотской семьи, мичмана выпуска 1905 года, профессора Морской академии 1940-х годов, последнего из могикан старого флота. Одним из итогов подобного "созревания" является и предлагаемая книга. Путь к ней начался от романтических мечтаний, вызванных "Морскими рассказами" Б. Житкова, "Водителями фрегатов" Н. Чуковского, "Цусимой" А. С. Новикова-Прибоя, "Соленым ветром" Д. Лухманова, фильмом о "Варяге" и великолепным по возвышенности настроя романом об этом крейсере А. Сергеева. Они призвали к широкой сфере интересов – от моделизма и конспектирования книг до курсов старшин шлюпок, походов по Волге и подготовке к поступлению в военно-морское училище. Но вместо флота судьба привела в кораблестроение, и в эти годы учеба и работа начали соединяться со все более захватывавшим углублением в историю судостроения и морских сражений. Так появились монографии о "Варяге" (1975), "Потемкине" (1980), "Очакове" (1986), "Рюрике" (1989) и изрядное количество статей, очерков и брошюр, имевших всегда одну цель – дойти до истоков событий, узнать правду во всей ее первозданности.

Этот опыт и заставляет автора взять на себя смелость высказать сложившееся ныне видение Цусимского боя – этой глубочайшей в нашей истории трагедии, которая никогда не перестанет волновать сердца всех патриотов России. Много лжи, домысла и недомолвок явилось и не перестает являться на свет со времени сражения. И раскрыть его не смогли, как это теперь ясно, ни поразившая еще в семилетней школе "Цусима", ни прочитанная много позднее, выдержавшая когда-то несколько европейских изданий "Расплата" В. И. Семенова. Особое место в ряду всех книг о сражении занимает и, без сомнения, будет занимать "На "Орле" в Цусиме" В. П. Костенко. В ней – непревзойденный по широте и объективности дневник мыслящего, высокообразованного инженера, который попав на постройку готовившегося к походу корабля, прошел на нем путь к Цусиме, а затем и бой. Ему же выпала и редкая удача – составить всестороннее обобщение тактических и технических уроков Цусимы. Но и эта книга несвободна от пут господствовавших ранее двух идеологий – царской и советской. Странно соединившись, они держались одного сугубо пораженческого взгляда на исход для России тогдашней войны с Японией. По этим или иным причинам в книге остался незатронутым и главный секрет японской победы – впервые продемонстрированное миру искусство массирования огня.

Досаду вызывают и смелые, но слишком уж легковесные и однобокие суждения некоторых современных авторов. Недрогнущей рукой они ниспровергают "баталера" А. С. Новикова (забывая, что в работе над "Цусимой" ему помогали едва ли не все оставшиеся в живых участники боя), походя наставляют бывшего-де слишком молодым и зеленым В. П. Костенко и почтительно склоняются перед мудростью "генерал-адъютанта" З. П. Рожественского. Увлекшись самоутверждением, эти "новые историки" к японскому секрету даже не приближаются.

Недоступным феномен Цусимы остался, похоже, и для нашего знаменитого исторического романиста. Построив одно из своих произведений на мемуарах адмирала Г. Ф. Цывинского, писатель спокойно прошел мимо того эпизода, который сам адмирал считал главным делом своей жизни. И состояло оно в проходивших под его командованием исторических стрельбах Черноморского отряда, которыми в 1907 г. был раскрыт и сделан достоянием флота секрет японского метода.

Жестокое поражение в том бою соединилось с исключительным мужеством и самопожертвованием, которые, как это всегда и было в истории России, проявили наши моряки. Замечательные примеры живучести и стойкости продемонстрировали тогда и русские корабли, во многом превзошедшие по этим качествам корабли противника. Но бой был проигран, и вечным уделом последующих поколений останутся горькие раздумья о том, почему это произошло, как могли и должны были поступить в том бою командиры и адмиралы русской эскадры, что помешало им принять правильные решения.

Будем же помнить свою историю не урывками, изучать не по скороспелым и поверхностным суждениям, а глубоко исследовать проблемы во всей широте и многообразии ее явлений.

Р . М. Мельников

Год 1895-й был памятным и поворотным в истории России 40 лет прошло после поражения в Крымской войне и окончания правления проклятого всей страной "незабвенного" императора Николая Павловича, в течение 30 лет неустанно душившего в России все, даже самые благонамеренные, ростки мысли и творчества. Достоянием истории стали реформы императора Александра II, которому нигилисты не простили их половинчатости. Состоялась и стала необратимой ликвидация крепостного рабства, и еще держалась, упорно подтачиваемая реакционерами, созданная убитым императором, удивлявшая всех своей прогрессивностью, новая судебная система. Прогремели успехи "американской экспедиции" русского флота, "замирилась" на время непокорная Польша. Забылись и постыдные деяния царской дипломатии: отказ от уже состоявшегося фактического приобретения Россией (по инициативе начальника эскадры И. Ф. Лихачева) в 1861 г. острова Цусима, продажа Аляски в 1867 г. правительству США. Прошел патриотический подъем, связанный с освобождением от турецкого владычества славянских народов на Балканах в войне 1877-1878 гг., но не забылся горький осадок or более чем скромных результатов войны на Черном море. Страна, расставшаяся с эпохой контрреформ императора Александра III (он умер 20 октября 1894 г.), была в ожидании либеральных перемен, которые могло обещать царствование вступавшего на престол его сына Николая II.