Оренбург - [5]

Скупкой животных занимались скотопромышленники — «баранщики» из купцов, мещан, зажиточных крестьян Оренбургской и других губерний. Скупаемый ими скот поступал во внутренние районы края и страны. С шестидесятых годов часть баранов стали забивать на месте в связи с возникновением в Оренбурге первых салотопен. Баранье сало отправляли во многие российские города и за границу.

Случалось, что предложение превышало спрос. Так, например, в 1786 году, когда наблюдалось наиболее массовое поступление скота на оренбургский меновой торг, 40 тысяч баранов «не могли найти себе удовольственной мены» и были угнаны обратно в степь[13].

Кроме скота в Оренбург привозили также мерлушки, овчины, шкурки лисицы, корсака, волка, а также кошму, войлок, верблюжью шерсть.

В обмен на товары своего хозяйства казахи брали хлеб, главным образом в зерне, хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани, одежду, выделанную кожу (юфть), изделия из чугуна, железа, меди. В сороковых-пятидесятых годах XVIII века особенно большим спросом пользовались русские льняные ткани — холст, хрящ, крашенина, тик ярославский, а в шестидесятых-восьмидесятых — шерстяные ткани: сукно сермяжное, сукно солдатское, а также более качественное кармазинное сукно и сукно «мясного» цвета.

Для осуществления торговых сделок на наиболее выгодных условиях российские торговцы нанимали специальных толмачей (переводчиков), которые уговаривали казахов снизить цену. С этой же целью, прежде чем показать свои товары, купцы дарили казахам зеркальца, пуговицы, тесемочки и другие безделушки, угощали бешбармаком, а уж затем приступали к сделке. Обмен производился ежедневно, кроме праздничных дней, с семи утра до трех часов дня. В день один купец мог выменять от 10 до 300 баранов. Нередко тут же, у ворот Менового двора, купцы перепродавали вымененный скот торговцам и их приказчикам по «вольным» ценам.

Торговля со Средней Азией. Из Средней Азии на оренбургский рынок поступали драгоценные металлы, хлопок, ткани, фрукты. Вплоть до семидесятых годов XVIII века главнейшим предметом ввоза из Средней Азии в Россию были драгоценные металлы: серебро — в персидских монетах, индийских рупиях и золото — в хаоских монетах и «песочное» золото[14]. По данным П И Рычкова, с 1748 по 1755 год через Оренбургскую таможню поступило в Россию 50 пудов золота, 4 600 пудов серебра, много драгоценных камней[15], причем П. И. Рычков считал эти официальные данные таможенной статистики явно преуменьшенными, так как они не учитывали контрабандной торговли, а она была велика. Азиатские купцы привозили много золотых и серебряных монет, зашитых в одежду, пояса, а местные власти вынуждены были мириться с контрабандой, так как понимали, что «азиатцев дабы не озлобить, крепко осматривать не возможно»[16].

Поступление золота и серебра в некоторые годы достигало внушительных масштабов. Так, в 1750 году в Оренбург поступило 10 пудов золота и 1500 пудов серебра, в 1751 году — 10 пудов 28 фунтов золота и 1000 пудов 22 фунта серебра[17].

В шестидесятых годах XVIII века привоз золота и серебра в Оренбург стал заметно снижаться, что объяснялось рядом обстоятельств и, в частности, тем, что в это время стала возрастать меновая торговля в Троицке, а также вышел указ, запрещавший покупать среднеазиатское золото и серебро на деньги (можно было только менять на товары).

Важным предметом среднеазиатской торговли в Оренбурге были хлопчатобумажные ткани — выбойка, бязь, алча.

Среди российских товаров первенствующее значение имел хлеб. Поступал он преимущественно из земледельчески развитых районов Среднего Поволжья и лишь частично из Оренбургского края. Это объяснялось тем, что Оренбургская губерния вплоть до конца XVIII века была еще слабо освоена в земледельческом отношении и сама нуждалась в привозном хлебе. В 1771 году посевные площади в губернии составляли 174 247 десятин, или менее одного процента всей площади края[18].

Стремясь всячески стимулировать российско-азиатскую торговлю в Оренбурге, правительство на первых порах разрешило отпускать для продажи хлеб из казенных магазинов (складов), где хранились его запасы из Сибири.

Развитие хлебной торговли сдерживала сравнительно высокая торговая пошлина — по восемь копеек с пуда, а также злоупотребления купцов, обвешивавших, обманывавших казахов, поднимавших цены. Оренбургский губернатор Д. В. Волков в «Представлении» Екатерине II (1763 г.) просил снизить наполовину или даже отменить на 10 лет хлебную пошлину. Понимая значение для государства «умножить в здешней губернии хлебопашество и выпуск хлеба за границу», он высказывался за всемерное развитие земледелия в крае, сообщал о том, что он российским купцам «толковал пространно» о необходимости правильной, справедливой торговли, ее приумножении, а представителям казахов обещал установить «верные вес и меру», «исправные весы с татарскими на гирях надписями»[19].

Значительный удельный вес в российском экспорте через Оренбург составляли ткани, изделия из металлов, кожи и изделия из них.

Довольно распространенным товаром на оренбургском рынке были изделия из железа и чугуна — котлы, таганы, вятские и павловские ножи, овечьи ножницы, стремена, удила, мотыги, косы-горбуши, топоры. В торговлю поступали и медные изделия — кувшины, колокольчики для праздничной сбруи, перстни, серьги, пряжки, пуговицы.

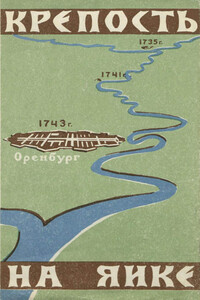

В своей книге автор рассказывает о улицах и достопримечательностях города Оренбурга дореволюционного периода.

В книге дается описание архитектуры в разные периоды развития города, начиная с его основания. Работа адресована архитекторам и историкам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей г. Оренбурга.

В документально-художественной книге рассказывается о чекистах Оренбуржья, их самоотверженной борьбе с врагами советского государства в разные периоды — от становления Советской власти до наших дней. Она учит любви к Родине, верности долгу, мужеству и находчивости, бескомпромиссности в политической позиции человека.В основе очерков — подлинные события, лишь в отдельных из них по различным причинам изменены фамилии действующих лиц.Издание второе, исправленное, дополненное, адресуется молодежи.

Справочник заинтересует жителей Оренбурга, его гостей и тех, кто увлекается историей. Он поможет найти не только современную, но и улицу XIX в. Дается история застройки города. Показана связь улиц с услугами почты и транспорта. Приводятся адреса и номера телефонов учреждений административных, культуры и здравоохранения, гостиниц, учебных заведений, храмов, предприятий торговли, общественного питания, связи, службы быта. Прилагается схема маршрутов городского транспорта.

Оренбург в течение полутора веков был центром связей России с народами Казахстана и Средней Азии. Это наложило своеобразный отпечаток на облик города. Книга основана на архивных документах и научных исторических публикациях дореволюционного и советского периодов. В ней рассказывается о прошлом, настоящем и будущем города, истории его застройки. Рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.