Оренбург - [6]

Следует сказать также и о продаже кож и кожаных изделий. В сороковые годы она колебалась от 9,8 до 59,6 тысячи штук, в шестидесятые годы — 10,3—1,7 тысячи, в восьмидесятые — 25,9—33,7 тысячи штук. Основную массу (до 90—99 процентов) составляли яловочные кожи. В обмен поступали и кожаные изделия — мужские сапоги, татарские бахилы, сафьяновые чедыки[20].

Оренбургская торговля давала государству значительную прибыль как сама по себе, так и в виде таможенных пошлин. И. П. Фальк, побывавший с экспедицией в Оренбургском крае, в своих записках говорит, что оренбургская торговля ежегодно давала казне 40—50 тысяч рублей таможенных сборов[21].

Таможенные пошлины составляли пять процентов стоимости товаров, а с хлопка, шелка и шерсти — более высокие. Почти 100 процентов пошлины взималось с иностранных сукон, красок, юфти, азиатских бумажных тканей, мехов (мягкой рухляди), чтобы оградить тем самым от конкуренции аналогичные российские товары. Однако золото, серебро, драгоценные камни, казахский скот продавались беспошлинно. По таможенному тарифу 1755 года к прежней пошлине была прибавлена еще внутренняя тринадцатипроцентная пошлина, что по мнению историка В. Н. Витевского отчасти послужило причиной упадка оренбургской торговли[22].

Серьезным препятствием на пути развития русско-азиатской торговли были частые нападения на караваны и их разграбление отрядами казахских и среднеазиатских феодалов. Оренбургские власти стремились обеспечить безопасность торговли в крае. Они неоднократно направляли соответствующие требования и предписания к казахским и хивинским правителям. На оренбургском Меновом дворе для наблюдения за порядком во время торга ежедневно назначался караул из роты солдат «при обер-офицере с артиллериею»[23]. Летом, в разгар торговли, в степи находился отряд казаков в несколько сот человек.

Хозяйственное развитие Оренбурга. Трудности в развитии торговли с Востоком в Оренбурге были связаны также с экономической отсталостью города и края. В Оренбурге того времени практически не было промышленности. По сведениям в 1764 году в окрестностях города имелось лишь 17 кузниц с 28 горнами. Самая крупная из них принадлежала дворцовому крестьянину села Городец города Балахны Сергею Андрееву. Владельцами кузниц были также отставные и пахотные солдаты (шесть кузниц) и оренбургские казаки (пять кузниц). По дороге от Яицких ворот в мясном ряду располагалось 65 мясных амбаров, из них 45 принадлежало оренбургским казакам и 23 — купцам[24].

В конце шестидесятых годов XVIII века в Оренбурге стала возникать, как уже отмечалось, салотопенная промышленность. В молодом городе слабо развивалось ремесленное производство. Местные власти восполняли недостаток мастеров-ремесленников за счет ссыльных и арестантов. При остроге были оборудованы мастерские, где трудились столяры, слесари, каретники, стекольщики, сапожники. Труд ссыльных и каторжан использовался и при строительстве казенных домов, в гончарном и кирпичном производстве, дававшем, по сведениям И. П. Фалька, в год до 16—18 тысяч штук кирпичей[25].

В городе было слабо развито и купечество, а торговля практически находилась в руках иногородних купцов. В 1761 году на Меновом и Гостином дворах Оренбурга участвовали в торговле 96 купцов и 50 купеческих приказчиков, а всего 146 человек. Среди них наибольший удельный вес составляли казанские купцы и их приказчики и торговые татары Сеитова посада (Каргалинской слободы). Оренбургских же купцов участвовало лишь шесть человек. Торговали также московские, переяславские, курские, астраханские, симбирские, сызранские купцы. О слабости купечества в Оренбурге и необходимости его развития высказывались многие современники — губернаторы Иван Неплюев, Дмитрий Волков, депутат в Уложенную комиссию 1767 года оренбургский купец Илья Коченев. Последний предлагал переселить в Оренбург богатых сеитовских и табынских купцов.

Губернатор И. А. Рейнсдорп в докладе на имя Екатерины II в 1770 году, также отмечал крайнюю слабость оренбургского купечества. Он писал, что иногородние купцы не хотят поселяться в Оренбурге, так как казармы здешнего гарнизона «обвалились, и солдат по дворам купеческим стали становить на квартиры». В городе, по признанию Рейнсдорпа, «партикулярные дома да и публичные строения по большей части к разорению уже близкие... каждый житель просит о кирпичах, об строельном лесу и о дровах», нуждаются в срочной починке Гостиный и Меновой дворы[26].

Екатерина II в ответном указе предложила губернатору: «В рассуждение малолюдства и убожества оренбургских купцов... не можете ли Вы в Оренбурге для восстановления купечества завести подобно сей (Нижегородской, — Ю. 3.) компании»[27]. Эта идея о создании здесь торговой корпорации, осуществлявшей бы всю «оренбургскую коммерцию», не была реализована. Правда, численность купечества в городе в восьмидесятых несколько увеличилась. В феврале 1786 года в Оренбурге насчитывалось 68 купеческих и мещанских дворов, 11 — мурзинских и татарских, 10 — бухарских и один хивинский. Однако их удельный вес оставался невысоким, а подавляющее большинство составляли дворы служилых и отставных военных и казаков (1204 двора из общего количества 1552 двора)

В своей книге автор рассказывает о улицах и достопримечательностях города Оренбурга дореволюционного периода.

В книге дается описание архитектуры в разные периоды развития города, начиная с его основания. Работа адресована архитекторам и историкам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей г. Оренбурга.

В документально-художественной книге рассказывается о чекистах Оренбуржья, их самоотверженной борьбе с врагами советского государства в разные периоды — от становления Советской власти до наших дней. Она учит любви к Родине, верности долгу, мужеству и находчивости, бескомпромиссности в политической позиции человека.В основе очерков — подлинные события, лишь в отдельных из них по различным причинам изменены фамилии действующих лиц.Издание второе, исправленное, дополненное, адресуется молодежи.

Справочник заинтересует жителей Оренбурга, его гостей и тех, кто увлекается историей. Он поможет найти не только современную, но и улицу XIX в. Дается история застройки города. Показана связь улиц с услугами почты и транспорта. Приводятся адреса и номера телефонов учреждений административных, культуры и здравоохранения, гостиниц, учебных заведений, храмов, предприятий торговли, общественного питания, связи, службы быта. Прилагается схема маршрутов городского транспорта.

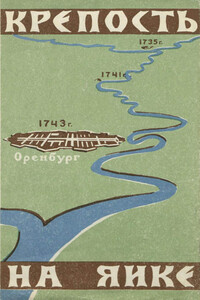

Оренбург в течение полутора веков был центром связей России с народами Казахстана и Средней Азии. Это наложило своеобразный отпечаток на облик города. Книга основана на архивных документах и научных исторических публикациях дореволюционного и советского периодов. В ней рассказывается о прошлом, настоящем и будущем города, истории его застройки. Рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.