В. Л. Савельзон

Оренбургу — 250 лет

Здравствуй, трижды зачатая, единожды рожденная твердыня, русский город! Век стоять тебе покровом и оплотом и ширить могучие крылья свои!

В. И. Даль.

Наш город многолик. Возник он как город-воин, охранявший юго-восточные границы Российской империи. Но вскоре он стал городом-купцом, крупнейшим торговым посредником между Россией и Средней Азией.

Оренбург становится и городом-столицей, центром громадной губернии. Взгляните на карту: Оренбургская губерния простиралась от Волги до Сибири, от Камы до Каспия, занимая всю нынешнюю Башкирию, Оренбургскую, Челябинскую и часть Куйбышевской, Свердловской и Пермской областей, почти всю Татарию, а также значительную часть Казахстана. Губернский центр превратился и в столицу Оренбургского казачьего войска.

Город-воин, купец, чиновник был и важнейшим стратегическим центром, поэтому им пытались овладеть восставшие пугачевцы.

Оренбург был и городом-тюрьмой, местом ссылки политических заключенных. Тяготы царского произвола перенесли здесь русский поэт А. Н. Плещеев, композитор А. А. Алябьев, великий кобзарь Т. Г. Шевченко, польские революционеры С. И. Сераковский, Т. К. Зан. Позднее высылали сюда и деятелей Российской социал-демократической рабочей партии.

И вместе с тем город и вся губерния были местами, притягательными для многих ученых, путешественников, деятелей культуры и искусства. Бывали здесь А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, В. И. Даль, А. Гумбольдт, В. М. Васнецов, В. Е. Маковский. И во многих произведениях искусства, в научных трудах есть оренбургские страницы.

В 1993 году город отметит свое 250-летие. Сложная и во многом необычная история Оренбурга запечатлела богатый и славный опыт народа, воплотила связь веков, поколений, героику и трагедии далекого и не столь далекого прошлого.

Оренбург — крупный индустриальный центр, занимающий ведущее место в области по уровню промышленного развития. Его предприятия производят более одной трети стоимости всей валовой продукции промышленности Оренбуржья. Каждый третий рабочий области — житель Оренбурга. Оренбург — центр газовой промышленности на Урале, чему обязано его мощное развитие в последние десятилетия в этой отрасли.

Численность населения (данные по состоянию на 1990 год) — 562,4 тысячи человек, средний возраст — 32 года.

Сегодня город вместе со всей страной переживает трудные времена. Процессы разгосударствления и приватизации перед трудовыми коллективами и каждым жителем ставят нелегкую задачу — определить свое место и отношение к различным формам собственности, и решить это должны сами коллективы, каждый трудовой человек, каждый оренбуржец. Сложные процессы протекают в общественных отношениях. Нарастает политизация населения, идет ломка государственных управленческих структур, налицо имущественное расслоение масс.

Город на пути к рынку. В нынешних условиях успех дела видится в сплоченности всех слоев общества, укреплении гражданского согласия. Одна из главных забот — духовность, повышение общей культуры горожан, особенно молодежи — нашего будущего. Вместе с тем славные героические и трудовые страницы истории Оренбурга вселяют уверенность, что и сегодняшнее и будущие поколения оренбуржцев внесут свой вклад в дальнейшее развитие родного города. Быть ему, как и раньше, оплотом возрожденной России[1].

В. В. Дорофеев

«Врата в Азию»

Любой населенный пункт имеет свою историю, но вряд ли найдется много городов, у которых она столь своеобразна, как у Оренбурга.

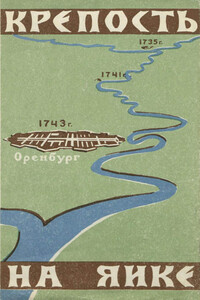

Освоение края по реке Яик началось после преобразований Петра Великого, когда Россия твердо встала в один ряд с главными мировыми державами и нуждалась в укреплении торговых связей. Первый шаг в этом направлении был сделан — в Среднюю Азию отправилась экспедиция Бековича-Черкасского, чтобы склонить хивинского хана в русское подданство. Но она закончилась трагически весьма. Петр, увлекшись расширением сфер влияния на западе и юге, не смог заняться восточными странами, хотя он стремился к этому, заметив во время персидского похода в 1722 году: «Киргиз-кайсацкая орда всем азиатским странам и землям... ключ и врата». Эта задача была решена уже после смерти Петра, и решали ее «птенцы гнезда Петрова».

Поводом к началу практического осуществления идей Петра Великого стала просьба киргиз-кайсаков о принятии их в российское подданство. С ней в 1730 году обратился (уже в третий раз) хан Младшего жуза Орды Абулхаир. Главная причина, заставившая Абулхаира так настойчиво просить протекции, — угроза со стороны Джунгарии. На этот раз просьба была удовлетворена, и 19 февраля 1731 года (даты даются по старому стилю) императрица Анна Иоанновна подписала жалованную грамоту о принятии в российское подданство киргиз-кайсаков (казахов) Младшего жуза. Хотя Средний, а особенно Старший, жуз присоединились значительно позже, именно от этой даты принято отсчитывать возраст добровольного присоединения Казахстана к России.

Мысль использовать присоединение Младшего жуза для развития торговых отношений, продвижения на юго-восток и закрепления этого рубежа России принадлежала обер-секретарю Сената Ивану Кирилловичу Кирилову. Выражая чаяния Петра Великого, Кирилов хотел проложить торговые пути к среднеазиатским и восточным рынкам. Через возглавлявшего ответное посольство в Орду переводчика коллегии иностранных дел А. И. Тевкелева (он же Кутлу Мухамед Мамешев) Кирилов внушил мысль о необходимости основания города на Яике хану Абулхаиру, и тот официально попросил об этом русское правительство. В своем проекте под названием «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и Каракалпакской ордах» Кирилов обосновал необходимость организации экспедиции на Южный Урал и подробно изложил ее цели и задачи, одной из которых было строительство города при устье Ори. Он стремился показать его значение в развитии экономических и политических связей с Казахстаном, Средней Азией, Каракалпакией, Восточным Туркестаном и Индией. По его мнению, место, выбранное для города, было «во всем изобильное», и дорога к Аральскому морю и дальше более удобна и безопасна, чем хивинская дорога через Астрахань, которая использовалась для торговых связей.