Оренбург - [2]

Проект Кирилова был одобрен Сенатом, и 1 мая 1734 года дана «Всемилостивейшая апробация», где говорилось о постройке города на Ори, обеспечении строительства рабочей силой, финансировании экспедиции, включении войсковых подразделений. Будущему городу 7 июня Анна подписала «Привилегию». Именно в этот день город официально получил свое имя.

В задачи экспедиции, которую в целях обеспечения секретности сначала называли не Оренбургской, а «известной», входило не только основание главного города, крепостей и других пунктов для защиты юго-восточной границы. Она должна была основательно исследовать и описать малоизученные территории Южного Урала, казахской степи, их природные богатства, изучить историю, культуру, обычаи живших там народов. Одной из областей, на которую прежде всего обращалось внимание экспедиции, был Урал с его полезными ископаемыми, судоходными реками, лесными богатствами, где следовало наметить места основания заводов. Петербургская Академия наук снабдила экспедицию астрономическими приборами, микроскопами, хирургическими инструментами, а также книгами по вопросам астрономии, математики, медицины, химии, биологии, ботаники, горного дела, истории. Таким образом, ставились и широкие научные задачи.

Одной из главных практических целей было налаживание торговли с азиатскими народами, и в конечном итоге подготовка включения Средней Азии в состав Российской Империи. Но, независимо от этой колонизаторской цели, проникновение в Среднюю Азию и освоение территории огромного края, занимавшего в 1758 году около двух миллионов квадратных километров, было, тем не менее, по отношению к народам, населявшим эти земли, явлением прогрессивным. Эту роль России по отношению к Востоку отмечал Ф. Энгельс[2].

Основная часть экспедиции во главе с Кириловым выехала из Петербурга 15 июня 1734 года. В Москве, куда Кирилов прибыл 29 июня, экспедицию доукомплектовали нужными специалистами, в составе ее оказалось около двухсот человек. Экспедиции были приданы регулярные и иррегулярные войска. Всего набралось более двух тысяч пятисот человек. Далее путь лежал через Казань на Уфу.

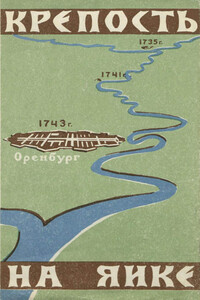

Из Уфы Кирилов выступил в апреле 1735 года, и несмотря на целый ряд трудностей 15 августа недалеко от устья Ори вверх по течению Яика на его левом берегу была заложена крепость, о чем в Сенат рапортовали: «Августа 15-го Оренбургская первая крепость купно с цитаделью малою на горе Преображенской заложена и следует работа с поспешностью». Со дня закладки этой крепости и следует отсчитывать возраст Орска, так как город позже развился именно отсюда.

30 августа в крепость ввели солдатскую команду, а на следующее утро установили артиллерию. В тот же день, 31 августа, торжественно заложили «настоящий Оренбург о девяти бастионах... при выстрелах из тридцати одной пушки», — пишет П. И. Рычков, состоявший бухгалтером при экспедиции.

В церемонии закладки принимали участие киргиз-кайсаки Младшего и Старшего жузов, башкиры. Были и купцы из Ташкента. И. К. Кирилов пригласил азиатских и русских купцов на следующий год на торг в Оренбург. Таким образом, сразу выявились обе основные функции города: быть оплотом и центром экономического и политического общения с Востоком. Расположение города на левом берегу Яика подчеркивало, что крепость должна служить защитой киргиз-кайсакам.

Постройку девятибастионного, города-крепости отложили до следующего года, но и тогда работы начать не смогли, так как силы были отвлечены на подавление восстания в Башкирии. Не приступили к строительству и через год, потому что 14 апреля 1737 года И. К. Кирилов умер, а новый начальник В. Н. Татищев не одобрил выбор расположения главного города края. Место было слишком удалено от других городов, отделялось горами, что затрудняло коммуникации. Сама площадка, где заложили город, затапливалась в половодье. Недостатком было и отсутствие леса. Поскольку город был только заложен, можно было основать его на другом месте. Поэтому В. Н. Татищев отправил на осмотр мест инженер-майора Ратиславского, послав его в Сакмарск и на урочище Красной горы, о котором ему сообщили, что оно удобно для постройки города.

Летом 1738 года В. Н. Татищев сам прибыл к Красной горе. Он выбрал место на некотором расстоянии к востоку от горы. Часть его теперь занимает село Красногор.

В начале 1739 года В. Н. Татищев отправился в Петербург, где подал в кабинет обстоятельные представления по устройству края. Среди них одним из главных было предложение строить Оренбург у Красной горы. С Татищевым согласились, но ему не пришлось осуществить свои проекты. На него поступили доносы, по которым он обвинялся в злоупотреблениях. В. Н. Татищев был отстранен от должности, и на его место назначили генерал-лейтенанта князя В. А. Урусова.

20 августа 1739 года вышел указ, где говорилось: «Город Оренбург строить на изысканном месте... при Красной горе... прежний Оренбург именовать Орская крепость».

Прибыв в Самару, князь Урусов сразу стал принимать меры к тому, чтобы летом 1740 года начать строительство Оренбурга. Однако этому помешало восстание в Башкирии, которое по указу из военной коллегии ему надлежало подавить, что он сделал с чрезвычайной жестокостью. В одном Сакмарском городке, где производилось следствие над частью повстанцев, было казнено 170 человек, более трехсот человек наказали кнутом и «урезыванием носов и ушей для публичного знака». Происходило это уже в последних числах сентября и для строительства города времени не оставалось.

В своей книге автор рассказывает о улицах и достопримечательностях города Оренбурга дореволюционного периода.

В книге дается описание архитектуры в разные периоды развития города, начиная с его основания. Работа адресована архитекторам и историкам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей г. Оренбурга.

В документально-художественной книге рассказывается о чекистах Оренбуржья, их самоотверженной борьбе с врагами советского государства в разные периоды — от становления Советской власти до наших дней. Она учит любви к Родине, верности долгу, мужеству и находчивости, бескомпромиссности в политической позиции человека.В основе очерков — подлинные события, лишь в отдельных из них по различным причинам изменены фамилии действующих лиц.Издание второе, исправленное, дополненное, адресуется молодежи.

Справочник заинтересует жителей Оренбурга, его гостей и тех, кто увлекается историей. Он поможет найти не только современную, но и улицу XIX в. Дается история застройки города. Показана связь улиц с услугами почты и транспорта. Приводятся адреса и номера телефонов учреждений административных, культуры и здравоохранения, гостиниц, учебных заведений, храмов, предприятий торговли, общественного питания, связи, службы быта. Прилагается схема маршрутов городского транспорта.

Оренбург в течение полутора веков был центром связей России с народами Казахстана и Средней Азии. Это наложило своеобразный отпечаток на облик города. Книга основана на архивных документах и научных исторических публикациях дореволюционного и советского периодов. В ней рассказывается о прошлом, настоящем и будущем города, истории его застройки. Рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.