Очерки - [8]

Из ответственности крестьянских обществ перед тем или другим владельцем выродилась свободная сделка, называемая "круговой порукой". Эти сделки опирались на "доброй славе" всех членов общины и служили обеспечением тому, что всякий заботился о безопасности общей и всем неудобно и невыгодно было принимать худых людей, за которых нельзя было поручиться. Круговая порука была, таким образом, чисто народным порождением, и правительство впоследствии, для финансовых целей, воспользовалось ею, как готовою формою. На деле через нее за неисправного плательщика отвечали все другие или искали на его место более благонадежного члена.

На общинном сходе каждый крестьянин имел голос, на суде крестьяне, наравне с купцами и боярами, признавались свидетелями и имели равные права со всеми, т. е. выбирали в суд своих судей. Перед законом у крестьян было равенство с другими сословиями, они почитались лишь низшим классом общества. Но несмотря и на это, и на то, что жизнь в холопях освобождала от тягости тягла и обеспечивала боярским содержанием, земледелец не решался менять ни на что свою свободу, хотя и пользовался ею среди безотрадной и тяжелой жизни. Около Юрьева дня, в осенины, за неделю до него и неделю после, земледелец был чист и прав, мог сниматься с места и жить на следующий год, сколько поживется, у другого. Этот другой был или другая крестьянская община, или богатый собственник в роде князя, митрополита, промышленного человека, купца, монастырского братства.

Таким образом побеждали леса и возделывали их под пашню — или соединенные силы добровольно сплотившихся монастырских и крестьянских общин, или сила денежного капитала богатых людей, призывавшая на свободные земли охочих людей.

В Двинской земле преимущественно играли видную роль в значении владельцев поместий новгородские бояре и купцы; в местах нынешней Вологодской губернии, имевшей 88 монастырей, видное место принадлежало монастырской колонизации.

Приемы заселения у всех были одинаковы: желавшие возделывать непочатую землю обещали за труд всякие льготы и барыши и старались удерживать пришельцев строгим исполнением своих обещаний. Нанимали чаще за половину добычи с земли (половники или половинники, дожившие со своими старинными правами до времени последнего освобождения крестьян). Нанимали в лучших местностях и за треть сбора (третники). Половникам удалось уберечься из древнейших времен нашей истории до наших дней — именно на лесистом севере (в Вологодской губернии, в уездах Устюжском, Соль-Вычегодском и Никольском в количестве около 5 тысяч). Эти крестьяне, как обельные разных губерний и белопашцы Костромской губернии (потомки Ивана Сусанина), были сословием привилегированным, и, когда все были прикреплены к земле, они пользовались правом перехода по старине, куда захотят — от одного владельца к другому или обратно в черносошные волости, и отнюдь не подлежали личному закрепощению. Пока жили на чужой земле, они обязывались доставлять владельцам половину произведений ежегодного урожая, по соглашению могли заменить это и оброком. Как люди свободные, садясь по записи на месте, они могли оставлять его, но с извещением о том владельца за год. Никто на этих людей не имел права налагать никаких других повинностей и служб, кроме относящихся до земледелия и сельского хозяйства. К сильным владельцам, каковы богатые Новгородские бояре, владыки и монастырские общины, сам народ тянул охотно, находя у них защиту от всяких сторонних притеснений. Жизнь за спиною сильного владельца, как за стеной каменной, соблазняла и тех, у кого были свои земли и достаточные средства держаться за них. Обид и невзгод в те времена было много: то померзнет от ранних заморозков хлеб на корню, и понадобится ссуда из запасных складов, то от частых и обильных дождей, какими богата вся лесистая страна, хлеб загниет и повалится, и наступит голод. Голодные годы до того были часты, по сказаниям самовидцев, что на четыре года приходился один год голодный; народ драл кору с сосен и ел ее вместо хлеба, вместе со всякой запрещенной скверной: собаками, мышами, кошками. Летописи почти год за годом рассказывают о подобных бедствиях, столь присущих девственным и диким странам, где все ни предусмотреть невозможно, ни оборониться нет средств, потому что силы природы чудовищно велики, неудержимы, с разительными крайностями и причудами: в 1371 году долговременная засуха сжигает все поля и луга, в 1429 году на Воздвиженьев день (14 сентября) выпадает столь глубокий снег, что хлеб погиб под сугробами. Люди умирали тысячами в домах и замерзали на дорогах; в 1518 году шесть недель шли непрестанные дожди, от которых поля были залиты водой и реки выступили из берегов, а в 1533 году опять с Петровок до сентября не пало ни одной капли дождя, болота и ключи иссохли, горели леса, и в тусклом свете багрового солнца днем люди не распознавали друг друга в лицо и задыхались от дымного смрада. Бедные шатались, как тени, падали и умирали. За голодом следовали неизбежные их спутники в виде "смертной появы": мора, чумы, черной смерти. Целые тысячи людей сходили в безвременную могилу. Случалось, что и прибирать мертвых было некому. Растерявшимся в мыслях среди таких невзгод и злоключений не только всякий оберегатель и защитник, но и всякий советчик казался ангелом-хранителем. Те, у которых слово утешения соединялось с делом фактической помощи, порождали в народе искренние чувства беспредельного благоговения, сопровождавшие благодетелей и за гробом. На их могилах ставились неугасимые лампады, и в день их кончины совершались общинные панихиды, на гробах воздвигались храмы. В тех случаях, когда благодеяния сопровождались очевидными фактами спасения от бед и напастей, скончавшиеся благодетели и молитвенники местно чтились, как святые угодники. Их именам посвящались храмы, к загробной помощи их обращались, как к живой и действующей, и уверенно ожидалась желаемая помощь и непременное спасение.

«Нечистая, неведомая и крестная сила» впервые была опубликована уже после смерти Сергея Васильевича, в 1903 году. Материал для книги автор собирал долгие годы во время своих пеших странствий по стране в поисках интересного этнографического материала. Книга погрузит читателя в загадочный мир верований, обрядов и праздников российского крестьянства; в мир, населенный прекрасными и жестокими русалками, капризными духами и жестокими оборотнями; в мир, не тронутый ни образованием, ни прогрессом, в котором христианство самым причудливым образом переплетается с остатками язычества. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Хлеб — наша русская пища- Хлеб да соль! — говорит коренной русский человек, приветствуя всех, кого найдет за столом и за едой.— Хлеба кушать! — непременно отвечают ему в смысле:Милости просим, садись с нами и ешьВот об этом-то хлебе и об этом народе, возделывающем хлебные растения и употребляющем преимущественно мучную, хлебную, крахмалистую пищу, я хочу рассказать и прошу моих рассказов послушать. Как, по пословице, от хлеба-соли никогда не отказываются. Так и я кладу крепкую надежду, что вы не откажетесь дослушать до конца эти рассказы о хлебе или лучше, историю о куле с хлебом.

Книга С.В. Максимова (1831-1901) «Год на Севере» открыла целую эпоху в изучении Русского Севера, стала отправной точкой в развитии интереса к научному исследованию края. Это одна из крупнейших работ по этнографии данного региона в XIX в. Сочинение имеет исключительное значение, как с научной, так и с литературной точки зрения. Яркий стиль писателя, блестящее знание местных диалектных особенностей и исторических источников делают это сочинение выдающимся произведением литературы.

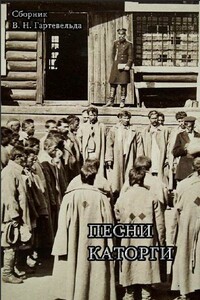

«Славное море, священный Байкал», «По диким степям Забайкалья» — сегодня музыкальная культура непредставима без этих песен. Известностью своей они обязаны выходцу из Швеции В. Н. Гартевельду; этот композитор, путешественник и этнограф в начале XX в. объехал всю Сибирь, записывая песни каторжан, бродяг и коренного сибирского населения. Концерты, на которых исполнялись обработанные Гартевельдом песни, впервые донесли до широкой публики сумрачную музыку каторжан, а его сборник «Песни каторги» (1912) стал одним из важнейших источников для изучения песенного фольклора сибирской каторги.

Книга С.Максимова `Каторга империи` до сих пор поражает полнотой и достоверностью содержащейся в ней информации. Рассказ об истории русской каторги автор обильно перемежает захватывающими сюжетами из жизни ее обитателей. Образы преступников всех мастей, бродяг, мздоимцев из числа полицейских ошеломят читателя. Но даже в гуще порока Максимов видит русского человека, бесхитростного в душе своей.Первое издание `Сибири` вышло тиражом 500 экземпляров для распространения только среди высших чиновников. В советские времена книга вообще не публиковалась.

Сборник рассказов и очерков о различных ремёслах русского крестьянства, раскрывающий патриархальный крестьянский мир, живущий по своим законам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

Как предстовляют наши дети жизнь в СССР? Ниже приведены выдержки из школьных сочинений. Несмотря на некоторую юмористичность приведённых цитат, становится холодго и неуютно от той лжи, котору. запрограммировали в детский мозг...А через десяток-другой лет эти дети будут преподовать и писать историю нашей страны. Сумеют ли они стряхнуть с себя всю ту шелуху брехни, которая опутала их с рождения?...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.